会員インタビュー たとえ何周遅れでも日本が量子コンピュータを開発する意義がある

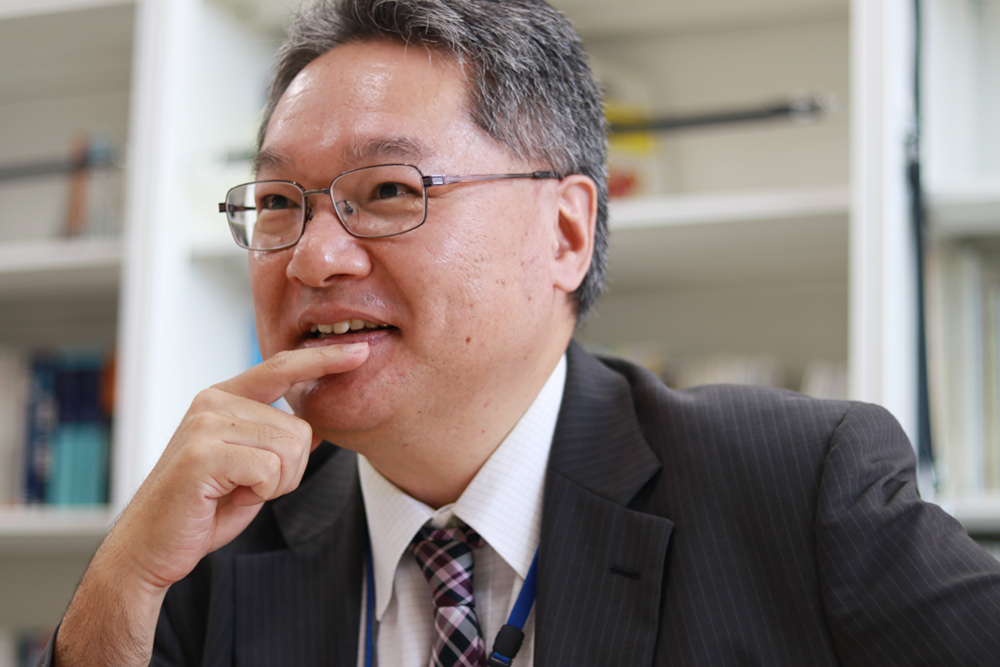

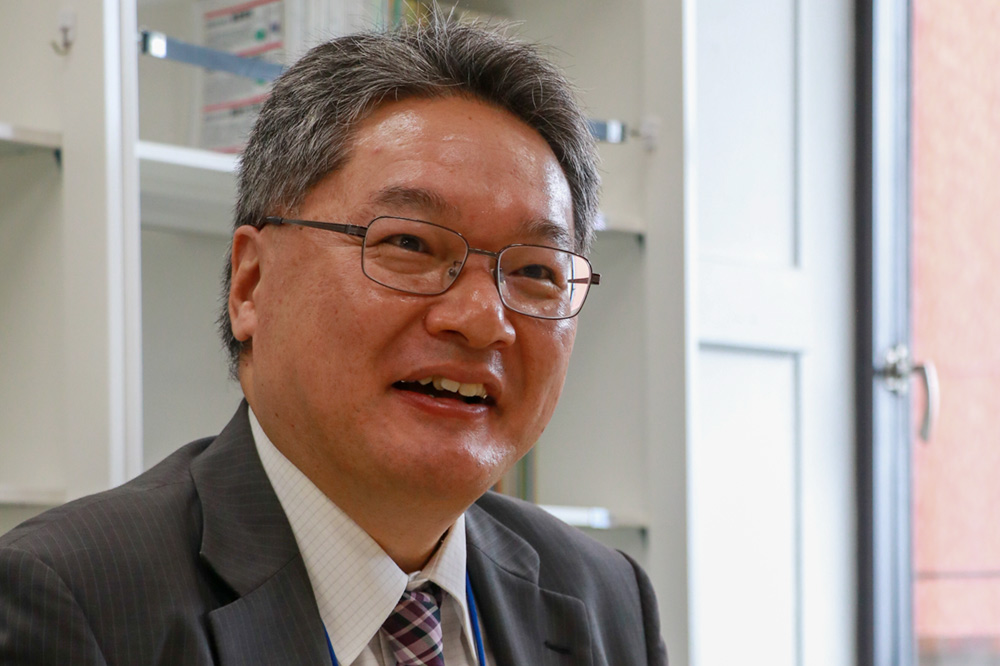

一般社団法人 量子ICTフォーラム 技術担当理事

(産業技術総合研究所 新原理コンピューティング研究センター総括研究主幹及び研究チーム長) 川畑 史郎

「量子カオス」に導かれたデバイス実験研究の若者

1995年。バブル経済崩壊の余波はまだ続いていた。日本を代表する証券会社や銀行や不動産会社が立て続けに破綻し、世間をカオスの渦に巻き込んだその年、1冊の理工系専門書が日本の若き物理学者たちに少なからず衝撃を与えた。Cambridge University Pressが発行した『Quantum chaos: a new paradigm of nonlinear dynamics』である。

同書では、古典物理学の概念であるカオスと量子力学を結びつけるとても興味深い理論が紹介されていた。微細なビリヤードの電気抵抗を測ると、電子運動のカオス性によって特徴的な振る舞いがあらわれるというのである。実際1993年に、ハーバード大学の物理学教授であるチャーリー・マーカスが、半導体中に1µmほどのビリヤードを実際に作成し、古典カオスの痕跡を量子デバイスの電気抵抗の中に実験的に見出すことに成功した。

(取材:加藤俊 /構成:佐藤さとる /撮影:唐牛航)

古典カオス系では、初期値の僅かな違いが、その後の運動に大きな違いをもたらす。最初のちいさな誤差が後に莫大な誤差となって現れる。たとえばビリヤードの台には左右が半円形になっているスタジアム型と呼ばれるものがある。ビリヤード球はほんの僅かでも初期値を変えると、時間とともに軌道に大きな差が生まれる、いわゆるカオスという現象が起きる。しかしこれが量子サイズのビリヤードで、そこを動くのが電子であれば、その行程が干渉、回折などの量子力学的な法則に従って動くことになる。古典力学で起こるカオスとは別の「量子カオス」と呼ばれるこの現象は、マーカスが創造したミクロ量子素子で実験的に証明されたのである。

『Quantum chaos: a new paradigm of nonlinear dynamics』の著者は大阪市立大学工学部応用物理学科教授の中村勝弘。中村は世界に於ける量子カオス研究の先駆者で、すでに1990年代前半には積極的に論文を発表していた。

当時名古屋大学工学研究科の修士だった川畑史郎は、この本を読んでおり、その内容に衝撃を受け、中村という人物に魅せられていった。

川畑は結晶材料工学を学び、半導体デバイスプロセス分野において日本を代表する研究室(安田幸夫・財満鎭明研究室)で半導体トランジスタ製造技術を研究していた。当時の半導体デバイスの研究分野では電子を粒とみなして研究が進められていたが、とある講義で「海外では電子の波の性質を利用した量子デバイスの研究が行われている」と知る。予てより量子力学に関心は持っていたが、量子デバイスの製造が現実化していることにショックを受け、川畑は自ら量子デバイスの製作に挑むことを決心する。そのためには自ら理論を作り上げる必要性を痛感していた。そんな時に出会ったのが中村の書籍だった。

川畑は中村にメールを送った。「研究室に入りたい」と。

このメールが以後の川畑の人生を決めた。

中村から引き継いだ

異分野の研究を繋ぐ力

川畑は博士課程の3年間を中村の下で過ごした。

中村は世界に数名いるカオスと量子力学を結びつけた間違いなく先駆者の1人だったが、その研究分野も多岐にわたっていた。典型的な学者だった。自分の好きなことをひたすら追究するタイプで、そのためのアプローチも多彩だった。手を変え品を変え、目指す目的に進んでいった。

川畑が舌を巻いたのは、研究室の多彩なテーマだった。スタッフが3名、学生が10人ほどの小さな規模の研究室だったが、学生10人が10人、テーマが別だった。川畑のように量子カオスを研究する者もいれば、量子光学、観測問題、一次元量子多体系、量子スピン系、有機伝導体、超伝導渦糸、半導体量子ドット、超伝導デバイスを扱う者もいた。量子ではなく高分子物理を研究している者や、ソリトン、パターン形成、ガラス転移、不安定多様体の数学的問題を研究している者もいた。中村は決して研究テーマを学生や院生に押し付けず、奔放に研究させた。小さな研究室で実に多岐に渡る分野の研究が進められており、川畑は「いろいろなトピックを聞くことができ、毎日がとても楽しく刺激を受けた」と回想する。

中村の研究室から巣立った者のなかには、その研究室の様子を「カオス」と表現する者も少なからずいたが…。

現在、産業技術総合研究所で新原理コンピューティング研究センターのチームリーダーを務める川畑は、「よくあれだけの多彩な分野を中村先生1人で研究指導できたものだ。また、多くの分野に対する興味と知識があったからこそ、中村先生はカオスと量子を融合できたのだろう。」と驚きを隠さない。

川畑はいま、リーダーとして様々な技術レイヤーの研究者や企業関係者とともに量子アニーリングマシンや量子コンピュータを研究開発するなかでも、「中村先生が貫いた研究スタイルは、大いに参考になっている」と話す。

量子コンピュータの商用化には

エンジニアリングセンスがある科学者が必要だ

1998年に中村のもとで学位を取得した川畑は、当時の通商産業省の下にあった電子技術総合研究所(電総研:現在の産総研)に入所する。入所した際、研究テーマを迷わず、当時日本においてはあまり知られていなかった量子コンピュータにした。

中村の、「新しい環境でやるなら同じ分野でやるのではなく、新しいテーマを自分で見つけてやりなさい」という言葉が耳に残っていたからだ。

無論量子コンピュータは、春秋に富む若い研究者にとって実に挑むに値する研究テーマだった。それだけではなく、半導体トランジスタ製造技術から量子カオス理論という異分野にフィールド移動した川畑にとって、日本の先端科学研究にありがちなサイエンス偏重の風向きを変えたいという思いもあった。サイエンスとエンジニアリングの融合である量子コンピュータはその大きな試金石となると見ていた。

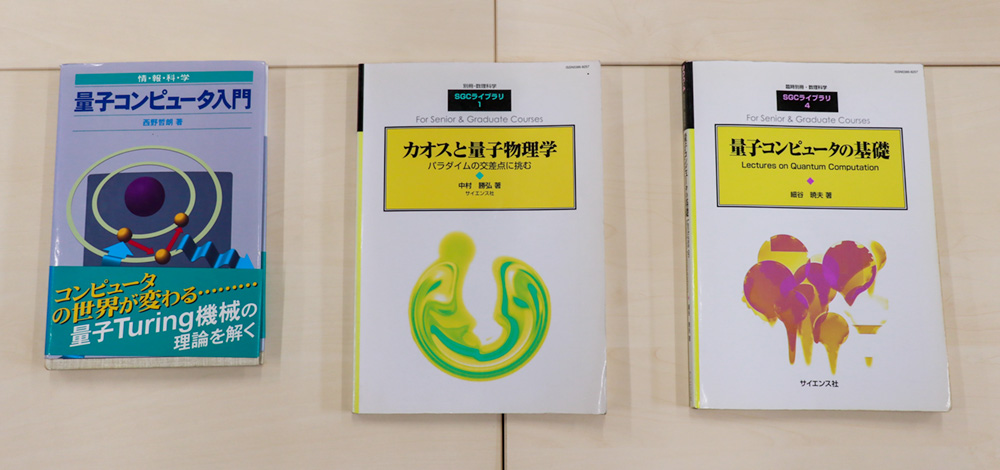

とは言え、量子コンピュータの研究は始まったばかりで教科書もなかった。当時東京工業大学や電気通信大学などで、主に関東の研究者を対象とした量子コンピュータの勉強会「量子計算研究会関東」が開かれていた。主催者は、東京工業大で宇宙物理や相対論を研究していた物理学者の細谷暁夫、電気通信大学のコンピュータ科学者の西野哲朗。

さながら量子コンピュータの梁山泊のようなその勉強会に、茨城県から川畑は欠かさず通った。参加者はのちに量子コンピュータ第一世代と呼ばれるようになり、現在の量子ICTフォーラムのメンバーにつながっている。

ちなみに西野と細谷はその後日本初と2番目となる量子コンピュータの教科書を著している。

一方、川畑に量子コンピュータ開発の挑戦を決意させた中村は、大阪市立大学を退官し、シニア海外ボランティア隊員として、学生時代に第2外国語として学んだロシア語を武器にウズベキスタンに飛んだ。現在ウズベキスタン国立大学の理学部やトリノ工科大学タシケント校などでナノ物理学、非線形物理学を教えている。

量子カオス実験の先駆者であるチャーリー・マーカスは、現在コペンハーゲンのMicrosoft「Station Q」の北欧拠点にいて、トポロジカル量子コンピュータ開発チームのリーダーを務めている。

真冬の時代の量子コンピュータに

一気にフェーン現象の風が吹いた

その後川畑自身は一貫して量子コンピュータの実用化を強く意識した研究を続けてきた。特に、高温超伝導体を利用した量子コンピュータの実現に向けて世界中の理論・実験研究者と共同研究をすすめてきた。2005年に世界で初めて銅酸化物高温超伝導体デバイスを利用した巨視的量子トンネル現象観測に関する東北大学との共同研究成果は、Physical Review Letters誌に掲載され、高温超伝導体量子コンピュータに繋がる技術ということで大きな注目を集めた。実は、カナダのベンチャー企業D-Wave Systems社は銅酸化物高温超伝導体(d-wave超伝導体とも呼ばれる)を用いた量子コンピュータ実現を目指して創業したベンチャーである。彼らよりも先に川畑らは基盤技術の開発に成功した。

しかし、川畑によれば2005~2011年までは量子コンピュータの研究は真冬の時代だったという。

だが2011年、真冬だった量子コンピュータフィールドに春一番が吹いた。否、それどころかある種のフェーン現象にも近い。

D-Wave Systemsが超伝導量子アニーリングマシンと呼ばれる量子ハードウェアをある日突然販売したのだ。まだまだ基礎研究が続き、ひょっとすると量子コンピュータの商用化は100年先かと言われていた時期に、である。2013年にGoogle、NASA、ロッキード・マーティンが、D-Wave Systemsの量子アニーリングマシンを購入し、一気に量子アニーリングマシンが熱を帯びた。

特にD-Wave の量子アニーリングマシンをGoogleが買ったことは、世界に衝撃を与えるには十分なニュースであり、量子アニーリングマシン研究開発の大きな転機となった。

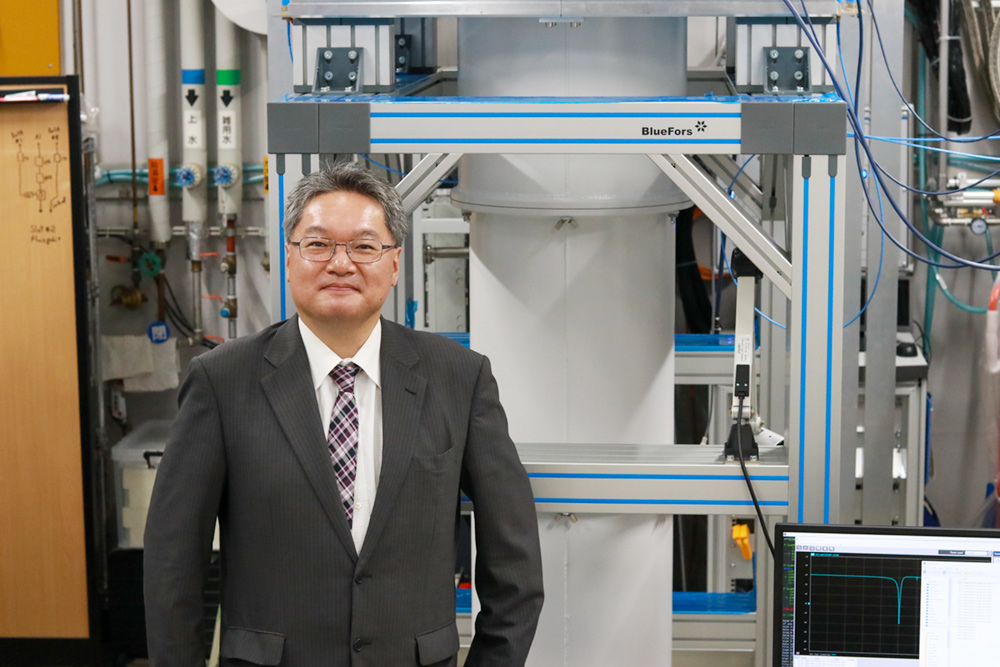

そして川畑らも2016年より超伝導量子アニーリングマシンの大型国家プロジェクトを日本で初めてスタートした。そして2019年、50量子ビットの集積度を持つ、国産量子アニーリングマシン「AQUA」の製造に成功し、現在その動作検証をすすめている。

20年以上も量子コンピュータ開発に関わってきた川畑は、この一連の「大ブーム」に戸惑いを隠さない。

「この分野の研究者が最終的に目指しているものは、誤り訂正機能を搭載した誤り耐性汎用量子コンピュータだ。量子アニーリングマシンは、それに比べると機能や性能が制限されているので、この業界が狙っていたものとは大きく違っていた」ためだ。

一方、「もしかしたら誤り耐性汎用量子コンピュータができるかもしれない」という思いを抱かせたのが、2014年にカリフォルニア大学サンタバーバラ校のジョン・マルティニス教授が『Nature』で発表した論文である。

世界中の量子コンピュータ研究者はざわめいた。

「このまま頑張ればもしかしたら誤り耐性汎用量子コンピュータが実現するのではないかという期待を抱かせた」からである。

だが、過去の冬の時代を知っている川畑は、こと日本においては冬の時代がやってくると予測する。2005年頃に第一次量子コンピュータブームが去ると「量子コンピュータ」に関する研究費の予算申請が通りにくくなったと聞いたので、「センサーに用いる超伝導量子デバイスの研究」と泣く泣く書いて申請したこともある。

長い冬の時代の影響で日本は諸外国に比べて圧倒的に研究者の数が少なくなってしまった。加えて、エンジニアリングセンスのある物理学者あるいは量子力学をしっかりと理解しているエンジニアが少ない、と川畑。アメリカはこの2点において日本を圧倒している。しかしIBMやカリフォルニア大学がそうであったように、冬の時代こそ泥臭く地道に研究を続けることが、大きな果実につながると川畑は読む。

さらに日本は質の高い要素技術の宝庫だという。遠い将来、量子コンピュータの側はIBM、Googleであっても中身の各種コンポーネントはMade in Japanとなる可能性がある。そのためにも粛々と量子コンピュータハードウェアの商用化にむけた息の長い研究開発を意地でも続けて、最先端をキャッチアップしながら独自基盤技術を開発していく必要がある。その環境づくりの最前線が量子ICTフォーラムである。

―世界の量子コンピュータの研究開発の状況を教えてほしい。

量子コンピュータの実用化に向けた研究開発は、私個人の認識ではアメリカや中国が圧倒的に進んでいる。日本は2、3周どころか、10周近く離されているというのが個人的認識だ。

しかし、日本は駄目だとは決して思っていない。よく喩えられるが量子コンピュータの研究開発はマラソンと同じだ。まだスタートして競技場を出たところ。この先40kmぐらい走り通さなくては、実用化・商用化にはつながらない。いま競技場を出た段階では、アメリカ、中国、欧州が先頭を走っているが、日本はまだ競技場の中にいる。しかし、先の長いレースで何が起こるか誰にもわからない。だから今後の長い期間をいかにして生き延びるかが重要な鍵を握ると思っている。日本は長期的かつ戦略的に取り組んでいくことで勝ち筋が出てくると私は見ている。

もう1つ現状に絡んで言えば、今は量子コンピュータの大ブームだ。我々研究者が思っている以上の期待を国民の皆様や企業が抱いている。これはかなりハイプ(hype)に近い状態でまずいと考えている。近い将来、今後の研究開発の成り行きによっては量子コンピュータに対する世間からの興味が急激に失われる可能性がある。そうなると、国からの投資もなくなり、企業も撤退することが、容易に想像される。本当の商用化はその先にあるわけで、我々はいかにしてそのような長い冬の時代を生き抜くか、今から冬を生き抜く体制作りも含めて考えなければいけないと思っている。

今この瞬間、盛り上がること自体は非常にありがたいが、「量子コンピュータの商用化は無理ではないか」と世間が判断したときの反動が怖い。研究者としては盛り上がろうが、そうでなかろうが、粛々とやるべきことをやっているだけだが、問題はそれまでは応援されていた立場が、逆にたたかれる立場になることだ。現在、量子コンピュータの実用化に向けて真面目に本気で取り組んでいる多くの研究者たちがそのような状況におかれることを非常に危惧している。そのような状況を避けるためにも、当フォーラムとして誇張のない正確な情報を国民に伝えていくことが極めて重要であると考えている。

―ブームの引き金となったのは?

その前の重要な認識として、2005~2011年までは真冬の時代であったということだ。量子コンピュータの研究には大型予算も来ないし、周囲からも「好きなことをやっている」と言われるという、非常に辛い状況が続いた。ブームの引き金は2つある。

1つ目は、2011年のカナダのベンチャー企業・D-Wave Systemsによる超伝導量子アニーリングマシンの販売である。量子アニーリングマシンは量子コンピュータではないが、量子ハードウェアが販売されたことは、業界の研究者にとっては青天の霹靂だった。当時、量子コンピュータはまだまだ基礎研究フェーズで、その商用化は100年先ではないかと思っていたので、発表後研究者の多くは眉に唾を付けて見ていたが、どうやら組合わせ最適化問題を実際に解いているということが徐々に分かってきた。

2つ目が、カリフォルニア大学サンタバーバラ校のジョン・マルティニス教授による2014年のNature論文である。D-Wave Systems以上に大きなインパクトを業界に与えた。彼の実績と技術力にGoogleが目を付けて、マルティニスグループを丸ごと買い取ったことも大きい。彼は今年Googleを退社して、最近オーストラリアの量子ベンチャーに移籍したが、その当時は非常に驚くべきニュースだった。

我々が究極的に目指すのは、誤り耐性汎用量子コンピュータだ。誤り耐性汎用量子コンピュータの実現には2つの技術の両立が必要である。まず集積化技術。もう一つは、量子コヒーレンスを伸ばす技術、つまり量子力学的な重ね合わせの性質を長い時間維持させるための技術。マルティニス教授らは、量子コヒーレンス性能が非常に高く、かつスケーラブルになる可能性を秘めた、超伝導量子コンピュータを2014年に実現した。これまで誰も成し得なかった偉業で量子コンピュータの研究者はざわめいた。このまま頑張れば、もしかしたら誤り耐性汎用量子コンピュータが実現するのではないかという期待を抱かせたのだ。

加えて、IBMが量子コンピュータの研究開発を大きく加速したことも大きい。彼らは今や、「IBM Q」という量子コンピュータクラウドを作り、世界中の誰もが量子コンピュータ実機にアクセスできるすばらしい環境をつくった。IBMがこのような偉業を達成できたのは、2000年以前から地道な研究開発を長期間行っていたからである。マルティニス教授の成果を参考にしつつ彼ら独自の技術を加えて大きく発展させたのである。

このような問題に長い年月をかけて取り組み、地道に解決してきたことが、GoogleやIBMの技術が一気に飛躍した要因だ。もともと私はエンジニアリングから理論物理分野に入った人間だ。だからこそGoogleやIBMがやってきたことの偉大さや意義がわかる。

―国内のプレーヤーは、このブームになって以降どういった動きをしてきたのか。

私が見た範囲では、海外が大ブームになる前から、量子コンピュータに関する国や企業からの大型研究開発投資が途絶え、FIRST(内閣府最先端研究開発支援プログラム)のようなプロジェクトは存在したが、現在のような大きくかつ海外の動きをキャッチアップするプロジェクトはなかった。アカデミアの研究者の多くは、新しい大きな方向に向かって動こうという思いは持っていたが、十分な予算も人もなく、それが果たせなかった。特に若手研究者の数が少なかったことは致命傷だった。今、誰にインタビューしても人材不足と言うだろう。なぜそのような状況になったかというと、冬の時代に国から投資が途絶え、企業も撤退し、量子コンピュータが斜陽分野になっていたからだ。そのような分野では、多くの学生は研究しようと思わない。それで、多くの量子人材が育たなかった。しかし、そのような状況下でも、中村泰信先生や古澤明先生のような地道に研究開発を進めてきた先駆的かつ世界的研究者がいた。彼らが、現在日本の量子コンピュータ分野をリーダーとして引っ張っている。

―日本の勝ち筋ということでは、ハードウェアよりアプリケーション側にいくという選択肢もあるか。

短期的にはあり得る。しかし、レースは始まったばかりで、先も見えない。ただそれを前提としても、ハードウェアについては総合力ですぐにGoogleやIBMに勝つことは極めて難しいと思う。予算も人材の数も桁違いだからだ。実用化のためには、ハードとソフトの融合がきわめて大事であると考えている。そのためにも、我が国において、ハードとソフト両面の長期的研究開発が必要となる。

―IBMやGoogleは具体的には何人ぐらいか。

会社にもよるが数百人単位だ。一方、日本における量子コンピュータのハードウェア開発研究の最高峰は、東大及び理研の中村泰信先生のチームだが、海外に比べれば桁違いに少ない。産総研も似たようなものだ。

ただし、要素技術では勝ち目はあると思っている。量子コンピュータといっても巨大かつ複雑なシステムである。大きな冷蔵庫の中にパッケージングされた量子コンピュータチップがあり、周囲には多くのエレクトロニクス装置群や制御用コンピュータがある。それらは、配線や光ファイバーで繋がり、マイクロ波制御プログラムで動いている。さまざまな技術の集大成が量子コンピュータだ。中でも同軸ケーブルは、日本がシェア100%である。

超伝導の量子コンピュータの中では、電磁波を当てて0と1の重ね合わせを作って、量子ビットを制御している。冷蔵庫の外にある常温の電磁波発生装置から、極低温の冷蔵庫の奥底にいる量子ビットに信号を送るため、高品質な同軸ケーブルが必要なのだ。ノイズや熱の変化にしっかり対応できなくてはならない。コアックスという日本の中小企業が、これに適したケーブルを作っていた。量子コンピュータ向けに作っていたわけではないが、性能がフィットしていた。これを国内外のほとんどのグループが使っている。

量子コンピュータのシステムが製品化されたときには、Google、インテル、IBMなどが売り出しているかもしれないが、ふたを開けてみると日本製の精密部品や要素技術がたくさん詰まっているという戦略もありうる。

スティーブ・ジョブズがiPodを商品化できたのは、東芝が作った小さな1.8インチハードディスクがあったからだ。東芝は小型ハードディスクをiPod向けに作っていたわけではないが、ジョブズが取り込んだ。そのような戦略もある。

その意味でも日本が量子コンピュータにおいて技術力を発揮できる領域はまだまだある。そのためには、最終的なプロダクトをイメージしつつ、どの要素技術にフォーカスするべきか、手探りでも良いので少しずつ考えはじめる時期だと思っている。

―やはり日本で開発された量子コンピュータもあればよいと思っているのか。

ハードウェア開発は必須だと思う。商用量子コンピュータを実現するには、ハードウェアを作るだけでは駄目で、ソフトウェアを作るだけでも駄目だ。両方をやらなければならない。そのような中でも、ハードウェアを開発する技術力を持っている会社や国が生き残ると考える。ソフトウェアや命令セットアーキテクチャも、結局ハードウェアのことをしっかりと理解していないと作れない。なぜIBMが量子クラウドサービスを提供できたかというと、自社で量子コンピュータを作っているから。Googleも近々量子クラウドサービスを提供するようだが、やはり自社で量子コンピュータを作っている。リゲッティ・コンピューティングも自社で作っており、量子クラウドサービスを提供している。アリババも同じだ。結局きちんとした量子クラウドサービスを提供できるところは、自社で量子コンピュータを作っているのでハードウェアや周辺装置の癖もよく分かるのだ。

「ハードウェアはGoogleやIBMがあるので、日本では開発はやらなくてもいい。ソフトウェアだけやれば十分」という意見もある。短期的にはその戦略でよいと思う。ハードウェアとしては海外製を使い、その上で動くクラウドサービスやソフトを提供するという戦略は十分にあり得る。しかし、商用量子コンピュータの最終形態がどのようになるのか誰にもわからない。長い目で見た時に、自国でハードウェア技術を持っていないと、世界標準となるようなソフトやサービスは提供できないのではないか。そういう意味でも、我が国においても絶対にハードとソフトの両方の開発を行う必要がある。

―汎用量子コンピュータとアニーリングマシンがけん制し合っているように見えるが、どう思うか。

この分野の最先端の研究者は、両方のコンピュータの原理や違いをよく理解しているので、けん制していないと思う。この分野の研究者はどのように見ているかというと、アニーリング型は量子アニーリングと呼ばれる計算手法に基づく組合せ最適化問題専用コンピュータ。量子アニーリングマシンの計算能力については理論的にもよくわかっていない。一方、量子コンピュータとは、量子チューリングマシンと呼ばれる数学モデルがあり、それと等価なコンピュータのこと。素因数分解や量子化学などの特定の問題を古典ベストアルゴリズムよりも高速に解くことが数学的に保証されている。そのような意味では、量子アニーリングマシンは量子コンピュータではない。

汎用量子コンピュータは万能なので、古典コンピュータや量子アニーリングを含むとてもパワフルな上位互換コンピュータになる。つまり汎用量子コンピュータがあれば、普通のコンピュータも量子アニーリングマシンも不要になる。全部できてしまう。ただし、それは理論的には間違いなく正しいが、机上の空論に近く、現実はそれほど甘くはない。実用化に向けて量子コンピュータの開発を長期的・持続的に行うために、量子アニーリングに意味が出てくる。

最終的なゴールは、誤り耐性汎用量子コンピュータである。その実現には30~50年かかるかもしれない。一方、量子アニーリングマシンは、D-Wave Systemsが既に商用化している。長期戦なので、最初から理想的な誤り耐性汎用量子コンピュータだけを狙っていると、間違いなく息切れする。テクノロジーの歴史が語っているように、革新技術の商用化のためには、マイルストーンとして、世の中に還元できるものをステップバイステップで出していかなければならない。いきなり理想型がぽんと出来るわけではない。

そういう意味で2つの方向性がある。一つは量子アニーリングマシンを高性能化・大規模化していくことだ。そして、様々なユーザーを取り込んで早い段階でビジネスや収益に繋がるサービスを提供する。もう一つは、本命の誤り耐性汎用量子コンピュータからバックキャストする形で、NISQ(Noisy Intermediate-Scale Quantum device)と呼ばれる、いわばノイジーな中規模量子コンピュータを作り、そこから少しずつ着実に高性能化、大規模化、量子誤り訂正技術開発、実用的アプリ探索を行う方向性だ。

量子アニーリングマシンのいい点は、コヒーレンス時間が短いできそこないの量子ビットを使ってもそこそこ動くことだ。誤り耐性汎用量子コンピュータは極めて高品質な量子ビットを作らなければまともに動かないが、量子アニーリングマシンはエラー率が高くてもなんとか動く。最適解ではないが、そこそこ性質の良い解の候補を返してくれるので、サンプリングにも使える。

したがって、テクノロジーやエンジニアリングの観点からは、量子アニーリングマシンを開発することに大きな意味がある。我々は、現在超伝導素子を使って量子アニーリングマシンとNISQの開発を行っているが、基盤となるシミュレーション・材料・デバイス・製造・実装・評価・回路設計・アーキテクチャ技術には共通要素が非常に多い。

我々は、近い将来に世の中で使ってもらえるハードウェアを作るという戦略で量子アニーリングマシンをまずは開発し、そこで量子ハードウェア基盤技術を確立していく。世の中に還元することができれば、リターンがある。そのリターンを基に、より高性能な量子アニーリングマシンやNISQを開発し、その先にある誤り耐性汎用量子コンピュータの開発につなげていく。その結果、20~30年以上、持続的に研究開発できるようにしたいと考えている。

―GoogleやIBMなどは研究者の母数が多いという。しかし少数精鋭という考え方もある。日本でも、量ではなく質を高めていく手法が何かあるのではないか。役割分担や質の高め方として、今までにないような日本らしいものはないか。

正直言うとよくわからない。実用的量子コンピュータの研究開発は、こうやればうまくいくというものがない。製品版量子コンピュータの設計図がない中で、20~30年間試行錯誤しなければならない。これまでの基礎研究とは全く異質のエンジニアリング的研究開発をしなければならない。

そういう意味では、いまはデジタルコンピュータの黎明期と非常に似ている。まさか倉庫のようなENIACが、スマートフォンやスマートウオッチになるとは当時誰も思っていなかった。今の量子コンピュータの状況も、ENIACに近い。今は1部屋ぐらいのサイズだが、このまま何も考えずに大規模にスケールすると体育館ぐらいになってしまう。

今のコンピュータも振り返れば、いろいろな方式のコンピュータができてはつぶされ、淘汰された。量子コンピュータも、同じように様々な方式が淘汰され、最終的に生き残る何かがいつか出てくると思う。

ただ近未来であれば、こういうアーキテクチャのNISQを作れば良いということは見えているので、日本としては、それに必要な人材を仲間に引き入れていかなければならないと思っている。たとえばコンピューターサイエンティスト、数学者、物理学者、半導体プロセス技術者、集積回路設計技術者、熱設計技術者、冷凍機の専門家などだ。これらの技術レイヤーの研究者や技術者は日本にも多くいる。

ただし、20~30年以上先は、それだけでいいのかというとよく分からない。世界でも見えている人はいないと思う。

とは言え、我々はいつまでも基礎研究に甘んじているわけではない。本当のテクノロジーにするべく、命懸けで臨んでいる。本当に使えるようになるのは、自分たちの子供や孫の時代だと思う。そのために、世界中の研究者が今できることを精一杯やっている。

―日本の若い学者たちは、海外と比べて発想力があると思うか。

あると思う。総合力では欧米や中国に負けているが、日本の若手にも強みもある。特に量子ソフトウェアの分野では、日本が存在感を示している。世界ナンバーワンかというとNoだが、トップ集団にいる優秀な若い学者はいる。たとえば大阪大学の藤井啓祐教授は、とてもインパクトの高い学術的成果を多くあげている。また藤井先生はQunaSys社の最高技術顧問も務め、産学連携もしっかりと進めている。また、量子状態精密制御技術、NISQ理論、高品質シリコン量子ビットなどの世界的に存在感のある成果をあげている若手もいる。中村泰信先生のようなシニアな世界的研究者に加えて、彼らのような30代の世代が日本を引っ張っている。

―ブームという言葉もあったが、量子コンピュータへの関心が高まっているのは確かだ。これからは日本の学生が参加してくるだろう。学生を受け入れる場所があるのか。

圧倒的に足りない。現在、多くの若い学生が本当に量子コンピュータへの興味を持っていると感じている。私のチームでもいろいろな大学から7~8人の学生を受け入れている。それぞれが量子コンピュータとは全然関係のない研究室からだ。例えば私はいろいろな大学で集中講義しているが、化学科でも、量子コンピュータに興味を持っている学生は多い。量子コンピュータを使うと分子の計算が速くなることを知っている。

にもかかわらず、現在の日本では量子コンピュータ専門の研究室がとても少ない。東京大学、大阪大学は比較的充実しているが、それ以外の大学にはあまりない。学生が興味を持っても、量子コンピュータを研究する場がない。これは冬の時代に量子コンピュータ専門の研究室を立ち上げなかったことが致命傷として、今、尾を引いているのだ。

産業技術総合研究所(産総研)、理化学研究所(理研)、情報通信研究機構(NICT)は学生を受け入れている。産総研にはリサーチアシスタントという制度がある。修士課程と博士課程の学生は給料をもらいながら研究ができる。同様な制度が理研にもある。それでも焼け石に水だと思っている。国は、量子コンピューティングを主力テーマとする研究室を少しでも多くの大学に立ち上げてほしいと切に思う。

―冬の時代が来ることも覚悟していなければならないのか。

そう思う。今この瞬間、日本の量子コンピュータのハードウェア開発は残念ながらアメリカや中国に完敗している。だが必死で歯を食いしばって食らいついていかなければならない時期だ。かつ、その先には冬の時代が待っている。

しかし悲観はしていない。なぜなら今の30代の活きの良い若手研究者はそもそも冬の時代に量子コンピュータ分野に参入した人たちだからだ。あの冬の時代に、斜陽分野であった量子コンピュータ分野に本質的魅力を感じて飛び込んできた。将来このまま進んでも自分の就職先がどうなるかも全く分からなかったと思う。花形分野であれば、博士課程卒業後に海外の大学でポスドクを数年やってその後大学の教員になるという夢を容易に描けただろう。しかし当時は、量子コンピュータ分野ではそういう夢は全く描くことができなかった。そういう意味で、彼らは本当に芯が強く、量子に対する思い入れが強いので、とても期待している。

何度も繰り返すが、冬の時代こそ、地道に泥臭い研究開発をしなければいけない。実際、現在世の中に普及している様々な技術も長い冬の時代を乗り越えて今に至っている。でも私は安心している。何故ならば量子コンピュータ分野には、冬の時代を見据えながら地道に頑張ろうという人たちが集まっている。特に30代の若い人たちは、次の量子コンピュータ時代を担うという強い意志を持って、一生懸命研究開発に取り組んでいる。彼ら彼女らの世代に私はとても期待している。量子ICTフォーラムとしては、冬の時代でも若い研究者や学生が長期的にのびのびと研究開発ができるように、政府や各省庁に働きかけていきたい。それが当フォーラムの重要な役割であると考えている。(取材:加藤俊 /構成:佐藤さとる /撮影:唐牛航)

「マルチな才能を持って、多くの新分野の基礎を築いたことは本当に素晴らしいと思う。量子コンピュータも、ナノテクノロジーも、ファインマンが生み出した。物理やエンジニアリングからは離れるが、ファインマン・ラチェットという熱力学モデルが細胞内のイオンポンプや筋肉などの生物現象の理解に繋がっている。また、ファインマン経路積分は金融や経済分野に応用されている。

もちろん、彼は量子電磁力学(QED:QuantumElectrodynamics)でノーベル物理学賞を受賞した偉大な物理学者で、物理の分野では神のような存在だが、天才であるが故に、物理分野以外にも50年以上先のいろいろなエンジニアリングの分野が見えたのだと思う。誰も見えていない中で、量子コンピュータのアイデアを生み出した。また、角砂糖の大きさの中に米国議会図書館の全ての本の情報を全て埋め込めるというようなナノテクノロジーの原動力となる発想は、すごいと思う。私はエンジニアリングから理論物理学に転向したが、エンジニアリングを自由自在に使いこなすサイエンティストを心から尊敬する。私もそうなることを目指しているのだが、なかなか思いどおりにはいかない。日々試行錯誤です。」