会員インタビュー ダイヤモンドを用いた固体量子センサで新たな価値創出

東京工業大学 電気電子系 教授 波多野 睦子

眩く、煌めくダイヤモンド。人々を魅了してやまない宝石の王者をセンサに利用することで、生体の謎を解明することに役立つかもしれない。いま、そのような期待がかかる固体量子センサの研究が、東京工業大学(以下、東工大)の大岡山キャンパスの研究室で繰り広げられている。

(取材:加藤俊/構成:冨永裕久 /撮影:古寺正樹)

ダイヤモンドについて書かれた最古の記録は、古代ローマの大プリニウスが書した『博物誌』だと言われている。当時はブリリアント・カットが発明される前の時代。宝石として評価されるよりも、鉄などと同様に硬質な物質を表す「アダマス」の一種に分類されていた。この「アダマス」の語源は「征服されないもの」「無敵のもの」というギリシャ語に基づく。そして、「アダマス」という言葉自体がダイヤモンドの語源となっていく。

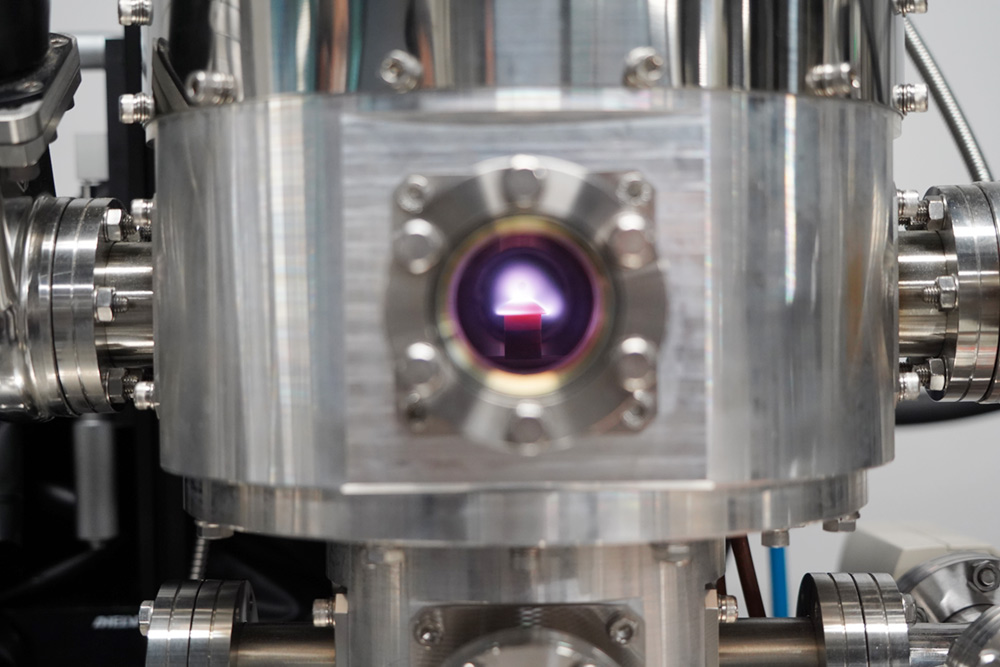

古代ギリシャ人はダイヤモンドを、天から落ちてきた星のカケラと信じていた。実際のところダイヤモンドは地球の深いところで長い時間をかけて生成されるものだ。しかし東工大の研究室ではメタンガスをマイクロ波で分解し、基板表面で再結合させるというCVD(Chemical Vapor Deposition)法により、合成ダイヤモンドを生産している。

東工大の研究は、作った人工ダイヤモンドを量子センサに応用するもの。通常、生体は微弱な磁場を発している。この特性から、ダイヤモンドセンサで磁場のイメージングを行うのだ。超高齢化社会が深刻になる近い将来、病院で使うMRIの小型化や、IoTデバイスによる環境モニタリングなど、文明を前進させるとの期待がかかる。

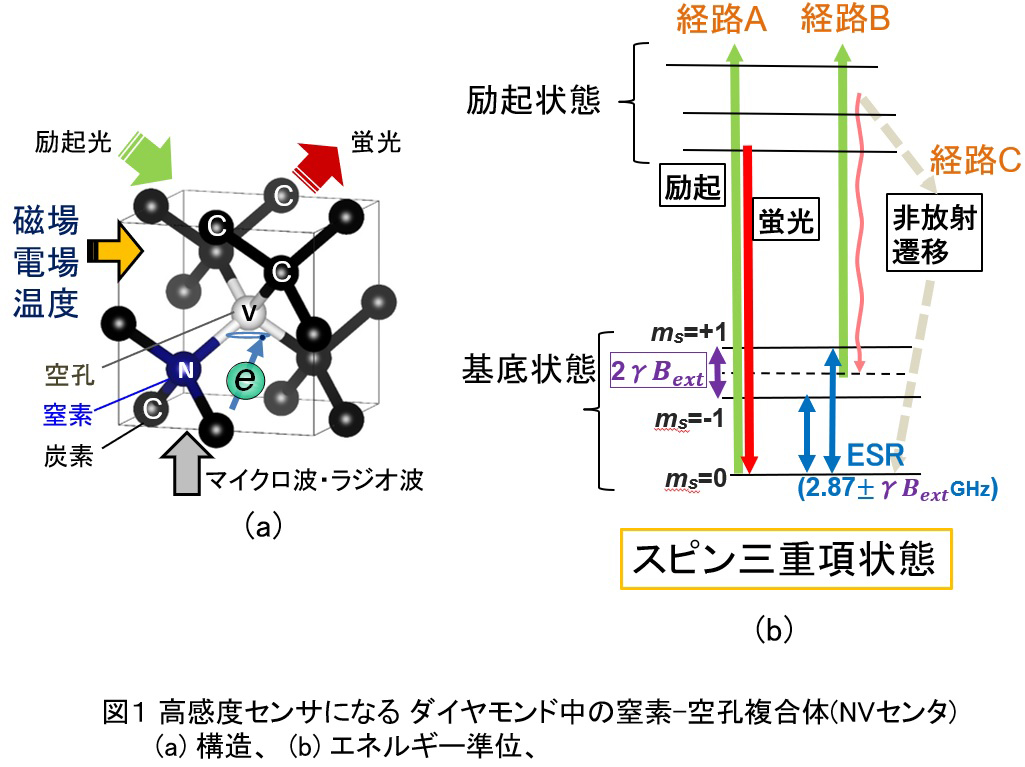

様々な病気の早期診断・治療や病理メカニズムの解明には、生体内における細胞・分子レベルの僅かな変化を敏感に且つ精度よく検出するセンサが必要とされている。その中でも量子センサは、量子力学的効果を利用して感度や分解能を物理法則の極限まで高められる次世代センサとして注目されている。東工大の量子センサは、ダイヤモンドを用いた固体量子センサと呼ばれている。炭素が置換した窒素原子(N)と炭素の抜けた空孔(V)が非常に安定した構造「NVセンタ」を形成することで、電子スピンが原子サイズの空間に閉じ込められた特異的な量子状態が出現する。この量子状態は負の帯電を伴い、光学的に検知された磁気共鳴でも検出が可能となることから、超高感度の磁気センサや電界センサを実現できる。さらに特筆すべきは、この量子センサは常温・常圧・大気中を含めた様々な環境下で機能することである。このため、一分子レベルの物質同定から地質科学的な物質探索まで幅広い分野での利用が期待されている。ダイヤモンドに秘められた量子センサとしての可能性を思うと、古代人が「アダマス(無敵)」と喝破していただけのことはある。「センサとしては理想の素子」。東工大で、ダイヤモンドNVセンタを応用した固体量子センサの開発に取り組む波多野睦子は、NVセンタの優れた特性をこう評する。

「量子の特性を利用したセンシング機器を手軽に持ち運びできれば、応用できる分野は飛躍的に拡がる」

2013年、ダイヤモンドNVセンタにセンサとしての大きな可能性を見出した波多野は、研究の照準をNVセンタの材料、デバイス、システム、そしてその社会への実装に合わせた。

【1】女系家族に生まれて

波多野は化学工学を専門にする父と、数学好きな母を両親のもと、幼い頃からごく自然に科学の話が飛び交う家庭に育った。いま、食べているものが何からできているのかという童心から来る素朴な疑問に、父は原子の世界から紐解き、波多野の知的好奇心を育てたという。

「おやつのビスケットやおせんべいも防湿に優れたデシケータに入っていたんですよ。フラスコでドレッシングを攪拌したり、ゴマは乳鉢ですっていたり、いま考えると不思議な家でした」

そんな彼女は物心がついた頃から、周りを楽しませることが好きだった。いろいろなゲームや遊びを自ら編み出しては、男女、学年問わず友達を集めて楽しむ。「この遊びなら○○ちゃんをまぜるともっと面白くなる。この役には△△ちゃんがぴったりだ」。後にプロジェクトの専門家集めに奔走し、最強のチームを作り上げる彼女の資質は、すでにこの頃から片鱗を見せ始めていた。

しかし、時代が時代だったのだろう。波多野の歩んだキャリアには、女性ならではの苦難が多々あった。波多野が社会人になった頃は、男女雇用機会均等法はまだ施行されていなかった。博士課程に進んだ女子の就職先は無きに等しかった。波多野は大学での研究に未練を持ちながらも、日立製作所の中央研究所に入社。超電導などの量子デバイスの研究を行った後、ディスプレイやパワーデバイス、太陽光システムなどの研究開発と製品化にあたりながら、社会人として博士号を取得する。物理現象の究明、理論構築が重要なことは言うまでもないが、企業人としては当然、それをどう社会に役立てるかするかを考えなければならない。新たな価値を生み出す製品を世の中に出すために、まずはプロトタイプを作ってデモンストレーションをする。それを続けていたという。

当然家庭に気を配る余裕はなかった。象徴的なエピソードがある。波多野は長女が生後4週間で仕事に復帰している。

「中途半端な仕事しかできない、と思われるのが嫌でした。子どもの存在を隠していた期間もありました」

だから2人の娘の年齢は少し離れている。長女が小学校に上がるころ、次女をもうけた。次女の保育園への送り迎えは、小学生の長女がしたという。いずれも現在ではちょっと考えられないエピソードだが、当時の女性研究者の置かれた立場は、まだこのようなものだった。

50歳になって転機が訪れる。

「これからの時代は教育が大切だと、急に思い立ちました。『それなら大学に勤めてはどうか』と勧めてくれる方がおり、思い切った決断をしました。会社には何も不満はなく、とても良い環境を与えていただいていましたので、どうして?と驚かれました」

2010年、東京工業大学に教授としての職を得る。多くの人はこうしたとき、身の振り方に悩むのだろうが、そこは母親譲りのケセラセラ、なんとかなるさの精神で飛び込んだ。後に、このときの気持ちを彼女はこう述懐している。「何もかもまっさらにしての新たなスタートは、とても気持ちのいいものでした」

東工大で最初に研究テーマに選んだのは、新たなパワーデバイスの研究だ。現在、気候変動問題への対応から、再生可能エネルギーの主力電源化が叫ばれる。そのためには太陽光や風力による発電の制御、さらには発電された電力を安定的にグリッドにつなぐ技術が欠かせない。パワーデバイスはこうした大電力を制御する電力変換機器に搭載される。現状ではシリコン半導体がこれを担うが、その能力はほぼ限界にきている。

そこで候補に上がったのがダイヤモンド半導体である。ダイヤモンドはバンドギャップが大きいため、絶縁体性や熱伝導率が高いなど、最高の電力性能を持つ。また、従来のシリコン半導体同様、ダイヤモンドもn型とp型の半導体を作製することができる。しかし、実用化にはこれを横型のpn接合を形成しなければならない。これが難題だった。波多野は国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)の研究者と組んでpn接合技術を確立。世界で初めてダイヤモンド半導体による接合型電界効果トランジスターを試作し、その動作を実証した。

このパワーデバイス研究の途上、日立にいたときから注目していたのが、量子状態が広い環境下で安定な、冒頭のダイヤモンドNVセンタである。2013年周囲が驚くような宣言をする。

「ダイヤモンドNVセンタを使った量子センサを新しい研究テーマにします」

大学の研究者が研究テーマを数年で変えるケースはそれほど多くはない。

【2】ダイヤモンドに宿った奇跡

波多野をこれほどまでに魅了したダイヤモンドNVセンタとはいったいどういうものなのか。

そもそもダイヤモンドとは、炭素という唯1種類の元素から成る結晶体であり、原子が正四面体状に完全に規則的に並びお互いに結合の手をつなぐことで非常に強く結びついている。ダイヤモンドが最も硬い宝石たる所以である。

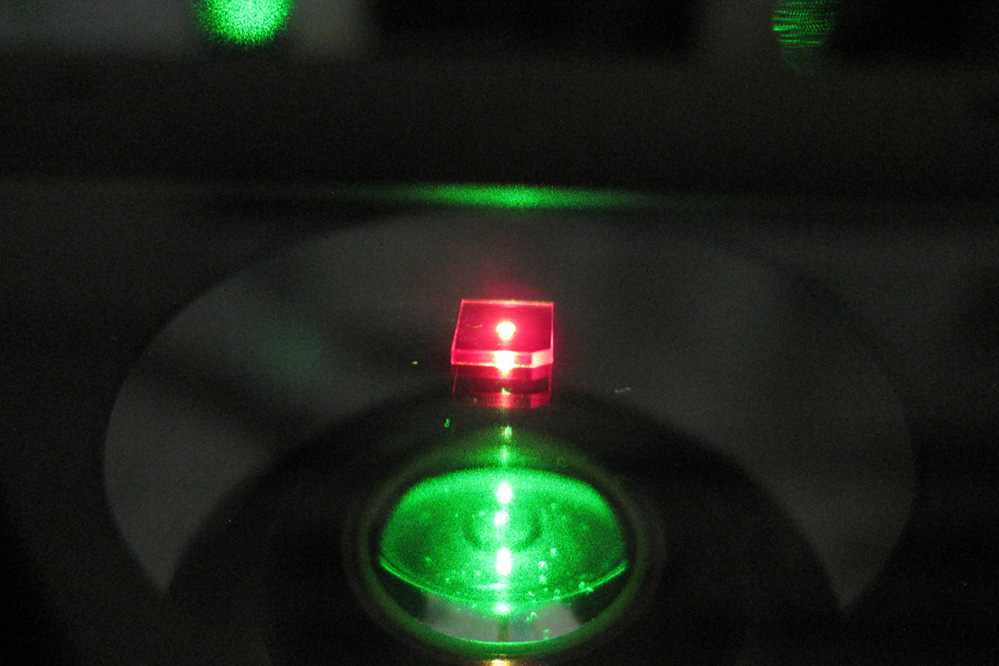

NVセンタは実は、ダイヤモンド結晶の完全性を崩す構造的欠陥であるが、そんな欠陥が赤色の蛍光を示し宝石としての経済的な価値、さらには量子センサとして科学的な価値も高めることは、イノベーションの着想としても示唆に富む。機械的にも安定なダイヤモンド結晶に閉じ込められているという特異な状態のため、NVセンタの電子スピンは広い温度範囲で安定した振る舞いを示す。つまり、様々なアプリケーションが期待されるわけだ。

では、NVセンタは、どのようにセンサとして機能するのだろうか。

NVセンタの最も安定な電子状態(基底状態)は、実は電子スピン状態の異なる三つの状態にエネルギー分裂しており、それぞれ「-1」「0」「+1」状態と呼ばれる。これらのうち基底状態「0」にいる場合は、緑色の光を照射するとエネルギーの高い状態に励起させることができ、その後赤色の蛍光を放出して基底状態へと緩和する(これを経路Aとする)。「+1」「-1」の状態も、同じ緑色の光で励起されるが、基底状態へと緩和する経路が2通りある。1つは同じく赤色の蛍光を放出し元の基底状態「±1」へと戻る経路(経路B)、もう1つは赤色の蛍光を発せず、赤外線を放出して別の基底状態「0」に移る経路(経路C)である。どちらの経路を通るかは確率的に決まる。つまり、緑色光を吸収しても「0」の状態は「0」の状態に戻るが、「±1」の状態は「0」に移ることがある。したがって、緑色光を照射し続けると、すべてのNVセンタを「0」の状態に初期化することができ、また経路Aを必ず通るようになるので赤色蛍光が強くなる。ここで、「0」状態と「+1(あるいは-1)」状態のエネルギー差に相当(共鳴)するマイクロ波(約2.87 GHz)を照射すると,「0」から「+1(あるいは-1)」へ励起させることができる。この「+1(あるいは-1)」状態に緑色光を照射すると、経路BとCを通るようになるので,蛍光強度は弱くなる。

では、NVセンタに磁場が加わるとどうなるか。磁場の強さに比例して「+1」と「−1」のエネルギー準位が上下に分かれていくのだ。これに対応して、「0」と「+1」、「0」と「-1」に共鳴するマイクロ波の周波数も変化する。この変化は、磁場の無い場合と同様、共鳴する周波数のマイクロ波をNVセンタに照射した時に蛍光強度が弱くなることで確認できる。この原理に基づくと、NVセンタを用いて磁場の値を高精度に求めることができる。

また、電場や温度も基底状態のエネルギー分裂を変化させるので、磁場と同様に電場や温度も高精度に検出することが可能である。

さらに、NVセンタは、磁場をスカラー量ではなくベクトル量として計測できるという特徴を持つ。NVセンタの空孔を正四面体の中心に置くと、正四面体の頂点4か所には、3個の炭素原子と1個の窒素原子がある。つまりNVセンタは4種類の向きを取り得る。したがって、ダイヤモンド中にランダムに選ばれる4方向のNV軸全てで磁気計測を行えば、磁場の強さだけでなく磁場の方向も高精度に求められることになる。例えば、計測された磁場の源となる電流の流れる方向も導き出すことができるので、脳内にあるニューロンの電気信号の流れも解析できるわけだ。

最後にもう1つ。固体であることもNVセンタの長所だ。センサ部にセシウムやルビジウムなどのアルカリ蒸気セルを使う光ポンピング原子磁気センサとは異なり、センサのチップ化やアレイ化、集積化が容易なため、より高度なデバイスの作製が可能となる。

【3】オーケストラの指揮者として

センサとして、これほど有望な素材はない。そう考えた波多野だが、自然、1つの疑問が沸き上がる。なぜこれまで応用が進まなかったのか……。日本の研究者がなかなかこれに取り組まなかったこともあるが、それだけではなさそうだ。優れたタネがあっても、製品化までには、様々な壁にぶち当たる。その1つが多彩な分野の人が連携して、事に当たれるかどうかだ。ダイヤモンドNVセンタの場合、量子物理、物性、材料デバイス、回路、システム、応用など、多彩な位相がかみ合ってこその製品化なのだ。

「重要なのは、それをつなぎ合わせる人です。足りなければ適材を見つけ、仲間に引き入れる。異分野の人材を融合させて研究のレイヤーをつなぐ。各自の専門分野を尊重しながら、融合領域を上手く見出すことができる人が求められるのです」

オーケストラでいえば指揮者のような役どころといえるだろう。波多野はそれが自分の務めだと思い始めていた。

こうした思いが結実したのが、2018年に始まった文部科学省による国家プロジェクト、Q-LEAP(光・量子飛躍フラッグシッププログラム)においてである。波多野の研究「固体量子センサの高度制御による革新的センサシステムの創出」は、同プログラムの量子計測・センシング領域で、フラッグシッププロジェクトに採択された。

このとき波多野が発掘し、プロジェクトに招へいした人物や機関は十指に余る。古くからの知り合いもいれば、論文を読んだり、伝手をたどったり、面識がなくても直接電話でアプローチをしたこともある。どこにどんな人を配すれば、面白くなるか。幼少期からの彼女の才がそのまま生きた。その結果、ダイヤモンドデバイスでは国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)、ダイヤモンドの結晶成長では国立研究開発法人物質・材料研究機構(NIMS)等、それぞれのレイヤーで世界一の機関や企業が彼女のプロジェクトに集結、果敢に社会実装への道筋を探求している。

プロジェクトを進める中で、まず取り組んだのがプロトタイプの試作である。製品という形にして実際に見せることを、彼女は企業研究者時代から重視してきた。単独の要素技術だけでなく、システムとしての価値を上げることが大切だと考えるからだ。

話は1986年に飛ぶ。当時、日本の製造業はハード重視、要素技術重視で、それを使って何かをするとか、新たな価値を生み出すということには、概して無関心だった。それで、十分にやっていける時代だった。波多野のチームが、最新のディスプレイを強みにスマートペーパーなるものを提案したのはこのころのこと。A4サイズの薄型で、通信機能やインターフェースのシステムやソフトが搭載されている機器。つまりは現在でいうタブレット端末だ。ハードがいずれ韓国や中国に追いつかれることは、当時すでに予想されていた。日本が生き残るには、要素技術ではなく、それを生活の中でどう使うかを提案しなければならない、こうした危機感からハードだけではなくサービスも含めた提案だったが、上長の反応は冷たかった。「それは単なる組み合わせ。研究ではない」とまで言われたという。イノベーションを創出するという時代ではまだなかった。

波多野はこれを現在に置き換える。どれほど性能が優れていようと、センサという部品単体で利益を上げることは難しい。

「センサ技術と何を結び付けて、どういうシステムを作り上げれば、新たなイノベーションを起こせるか。そこが重要です」

プロトタイプに注力する。その根底には、こうした過去の経験と、そこから得た教訓があった。

【4】プロトタイプは万能のセンサから

スケーラブルな応用が可能なこともダイヤモンドNVセンタの優れた特性だ。単一のNVセンタの素子としても、ダイヤモンドの表面近傍や全体に複数のNVセンタを集めたアンサンブルとしても、あるいは大面積化が可能なシリコン基板の上に堆積させても量子としての性質を引き出せる。だから、原子レベルのものから、DNAやたんぱく質などの分子レベル、細胞レベル、神経や脳のレベルまで、対象に合わせて、空間分解能の設定ができる。まさに万能のセンサといえる。以下より、波多野にその可能性をお聞きしていく。

―どんな分野での応用が期待されているのか教えて欲しい。また、どのくらい先の実用化を考えているのか。

もっとも有望視しているのが医療や健康、ヘルスケアの分野だ。超高齢社会を迎え、例えば認知症は極めて深刻な世界的課題となっている。アルツハイマー型認知症の場合、アミロイドβやタウたんぱく質など、原因と目される物質は判明しているが、そのメカニズムは未解明なまま。治療はもちろん、進行防止の方法も確立されていない。

こうした状況の中、人の脳内の神経が発する磁場や電場や、温度、あるいはpHなどを細かく測定し、そこから脳内の機能が読み取れる量子センサがあれば、認知症の機序解明、治療法確立、あるいは創薬にも大きな寄与ができるに違いない。ダイヤモンドは生体適合性が高く、脳内にセンサを埋め込むような場合でも低侵襲に(患者さんの身体への負担が少なく)行えることも強みだ。

一方で、人体を外部から計測する、非侵襲な生体計測の研究も行っている。例えば、先ほど紹介したQ-LEAPで「高い感度と高い空間分解能を持つ脳磁計測システムに関するプロトタイプの開発」が研究開発目標として採択された。目標は、その感度を4〜5年後に5pT(ピコテスラ)、10年後に10fT(フェムトテスラ)にまで上げることだ。人の大脳の神経活動によって生じる電流が励起する磁場がちょうど10fTなので、この目標を達成すれば、NVセンタによる脳磁計測の実現が見えてくる。

がんの転移を低侵襲、高精度で検知する磁気プローブの開発も進めている。乳がんは転移の確率が高いがんとして知られるが、その転移の有無を早期に判断する指標となるのが、センチネルリンパ節だ。そのため乳がんの手術時には、乳房にトレーサーを注射し、それが集積するセンチネルリンパ節を同定して摘出、生体検査を行う。現在、トレーサーとして放射性同位体や色素を利用し、ガンマ線検出器や肉眼でこれを確認しているが、トレーサーに磁気ナノ粒子を使い、より高い精度の量子センサでの同定が実現すれば、患者の肉体的負担を軽減できる。

―医療、ヘルスケア以外にも、活用の分野は拡がりそうだ。

現代社会が解決すべき大きな課題として気候変動問題があるが、ダイヤモンドNVセンタはこの点でも大きな貢献ができる。例えば、電気自動車(EV)の電池内部にセンサを実装。その残量を、現状の100倍以上の高精度で計測できれば、走行距離を10%以上向上できると見込まれる。エネルギーを効率的に使えば、その分、温暖化ガスの排出も削減できる。

また、電池内部の電流と温度を同時計測し、電池の状態を常に最適化し、電池の劣化を抑制することで、その寿命が大幅に延びると同時に安心・安全なEVを実現できる。EV用電池は急発進、急減速では数百アンペアの大電流が流れるが、停止時は数ミリアンペアの電流しか流れない。変化の激しい電流値をリアルタイムに計測するには、ダイナミックレンジの広いセンサが必要だが、NVセンタはまさに打ってつけだ。

このテーマもQ-LEAPで「電池やパワーデバイスの電流・温度をモニタリングするシステム関するプロトタイプの開発」として採択されている。目標としては、4〜5年後に電池やパワーデバイス内部へ量子センサを実装し、電流と温度の同時計測を実現すること、10年後に電流と温度をダイナミカル(動的)に計測する小型プロトタイプを完成することを掲げている。

自動車関連では、先ほど紹介した脳磁計測の活用も考えられる。ドライバーの脳内の様子をリアルタイムにモニターすることで、運転中の眠気やその他の異常を察知し、警報を出すなどの仕組みが作れる。常温、常圧で機能するため、小型化、軽量化が図れるNVセンタならではの活用法だ。

―計測によって、様々な機器の予兆管理ができるのではないか。

電車に積まれているインバータへの搭載実験が行われている。現在は、ある一定の周期でインバータの検査や交換が行われているが、機器は使用期間が同じように経過したからといって、必ずしも同じように寿命を迎えるものではない。個体差もあるし、使われ方による違いも出てくる。量子センサによってインバータ内の電流の変化や、温度変化をモニターすることで、その劣化具合が直接的にわかれば、交換の最適なタイミングも導ける、さらには故障を予兆できるシステムが実現でき、安心・安全につながる。

―有望な応用例が本当に多い。何にでも使えそうだ。

しかし、何にでも使えるということは、裏を返せば何にも使えないことではないか。量子コンピューターはその目的がはっきりしている。対して量子センサは、ここで使える、あそこで使えるといいながら、決め手に欠けるきらいがある。

ここが悩みどころで、結局、実用化に向けて一番大切なのはより感度を上げることだという思いに至った。やはり、センサは感度が命。性能が何桁も上がれば、私たちがニーズを探らなくても、企業や社会からキラーアプリケーションが創出されると期待している。ここで強調したいのは、学生たちが面白いことを考えているということ。未来社会を担う、若い世代に大いに期待する。

―性能アップへの努力を教えて欲しい。

材料、計測、周辺技術での課題があり、それを統合することで性能はアップする。その1つが、マイクロ波やラジオ波などを用いた量子ならではの操作による高感度計測。ノイズの要因から切り離す技術を開発している。また高感度NVアンサンブル材料の形成法の確立だ。ダイヤモンドは化学気相成長法(CVD)によって、水素とメタンから合成するが、このときNVセンタのNV軸を全て一方向に揃うように成長させる。高密度かつ一方向に配向したNVセンタ薄膜は非常に感度が高い。

【5】異分野融合でイノベーションを

─次代の産業の基盤技術と目される量子ICTだが、日本での同分野の取り組みをどう考えるか。

材料やデバイスなどの基礎研究や要素技術では強みや優位性を有するが、システム化に向けた取り組みは米国や欧州、中国の後塵を拝しているというのが現状だ。ただ、日本には半導体技術で構築された高度なアナログ技術と、材料技術という強みがある。そこから活路が開けるのではないだろうか。

IoTや人工知能(AI)あるいは、DX(デジタルトランスフォーメーション)など、デジタル化の流れは現在、留まるところを知らない。しかし、こうした高度なデジタル技術を活かすのも、結局はセンサなどの高度なアナログ技術だと思う。例えば、脳内分子の振る舞いから、その人の精神状態を読み取るとする。蓄積された膨大なデータから、喜びや怒りといった感情を見いだすのはAIの役割だが、脳からそのデータを読み込むのは高度なアナログ技術といえるセンサの役割だ。そして、デジタルの部分はその技術が成熟すれば、誰がやっても結果は共通だ。一方、アナログ部分は練度によって大きく変わる。差がつくのはこの部分だと思う。日本の勝ち筋の1つはこのアナログ技術に強いということだ。

もう1つは、量子材料に強いことだ。欧米の量子物理学の研究者は、量子材料の価値を低く見積もりすぎていると思う。確かに材料は一つの道具でしかない。でも、実はそこが一番重要ではないだろうか。

―先生の今後の目標を教えて欲しい。

目標の第1は教育、若手人財の育成だ。そもそも研究の場を東工大に移した理由の1つは、これからは教育が重要だと思い立ったからだ。実は量子センサの研究は、電気系の学問の教育には打ってつけ。高度な電気回路や電磁気の知識が必要だし、光やマイクロ波を使う。材料やデバイスの知識も必要。量子センサの開発には、電気系の学生が学ぶべきエッセンスが総合的に含まれている。

目標の2つ目は「量子生命科学」領域の研究の開拓だ。量子生命科学とは、量子の世界から生命科学を解きほどき、生命の正確な理解を進める新たな学術領域で、理学・工学・情報科学・生命科学などの分野が融合してできあがった。現在、量子生命科学会が活動を活発化させているが、私も同学会の発起人の一人だ。

量子生命科学には2つの捉え方がある。例えば、渡り鳥が体内に磁石を持っていることや、光合成のメカニズムなどの生命現象を、量子的な解釈をしながら理解していこうというのが1つ。量子技術を利用し、従来は不可能だった精度や感度で生命現象を計測、生命現象を解明するというのがもう1つだ。私の研究はどちらかといえば後者、とりわけ人にスポットを当てたものだ。

―センサの応用でも、医療やヘルスケアを第1に取り組んでいるのは、やはり人にスポットを当てた研究を目指しているからだろうか。

アフターコロナ、ウィズコロナの時代を迎え、社会的課題が顕在化してきている。一方で、SDGs(持続可能な開発目標)の達成など、ますます人間の精神的、社会的な豊かさが求められる時代がやってきた。健康、気候変動、エネルギー、飢餓、貧困、ジェンダー、こうした課題の解決に、量子レベルの高度なセンサが必ず役立つと信じている。

―量子ICTフォーラムへの期待を語ってほしい。

量子計算や量子通信などの量子ICTを使いこなす“量子ネーティブ”といわれる人財が日本には圧倒的に不足している。フォーラムへの期待の1つはこうした人財育成だ。2つ目はフォーラムが日本の量子ICTの窓口的立場になること。米国や欧州、中国の研究者が、日本にアクセスしたいとき、現状ではどこに声をかけてよいのかわからない。量子ICTフォーラムがこうした機能を果たしてくれることを望んでいる。3つ目は、フォーラムの活動によって異分野融合、レイヤー連携が拡大していくことを期待する。国際的に見れば、研究の流動性や多様性は当たり前。これが日本でも進んで欲しい。

物理、物性、材料デバイス、回路・システム、情報処理そして応用──。今、多様なレイヤーの人々が、アカデミアや企業の別なく、量子ICTという分野に集まり、大きなエコシステムができあがりつつある。そこから大きなイノベーションが生まれる日は、意外に近いのではないだろうか。求められるのは、タクトを振るう人材。日本の量子ICTの取り組みは「アダマス(征服されないもの・無敵)」となれるか。波多野の役割は大きい。(取材:加藤俊/構成:冨永裕久 /撮影:古寺正樹)