会員インタビュー 光格子時計がもたらす科学イノベーションのインパクト

東京大学大学院工学系研究科 物理工学専攻

理化学研究所 香取量子計測研究室 香取 秀俊

科学史の目で、来し方100年を俯瞰すると量子論の成果が際立った時代と言える。今後の100年は相対性理論が脚光を浴びることになるかもしれない。重力によって時空間が歪むというアインシュタインの相対論は、遠い宇宙で生起する事象で、どこか御伽話のような響きを持っていた。

ところが、歪んだ時空を新たなセンシングの対象にする時代が到来しようとしている。人類の意識の変化はモノサシの精度が変わることによってもたらされる。電車が1、2分程度遅れても誰も文句を言わないのは、そういった時間の精度を皆で許容することで、社会生活に何ら支障をきたさないからだ。しかし、最先端の科学のモノサシの主戦場は、日常生活からは想像を絶するところで進んでいる。

現在の時間はセシウム原子時計で測定される。この時計の誤差は、10の-15乗分の1。つまり3,000万年に1秒しか狂わない。さて、この時計の精度が1,000倍向上し10の-18乗分の1に達するとどうなるのか?我々の認識を覆っている曇りガラスは砕け、アインシュタインの相対論の世界が眼前に立ち現れる。相対論的な時間は、地表からの高さによって変わってくる。つまり、時計の精度が高まれば、わずか1cmの高低差の違いでも、時間のズレが観測できるようになる。逆に言えば、時間のズレから1cmの高さが測定できるようになる。

この超高精度な原子時計の1つが「光格子時計」である。測定器の精度の桁が変わることで、世界がどう変わって行くのだろうか? このインパクトを本当に知っているのは、今のところ光格子時計の開発者である香取秀俊だけのようだ。

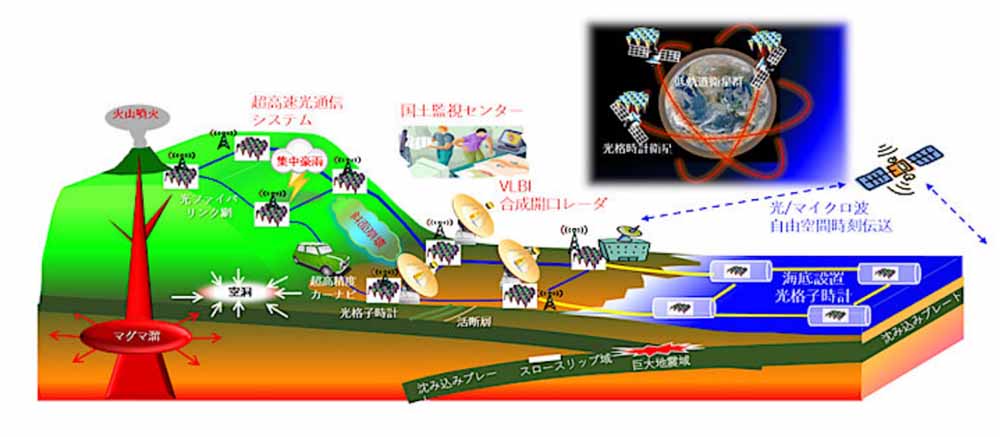

香取は言う、複数の光格子時計をネットワークして、各時計間の時間の違いを観察すれば、地球の地表や、海底で何が起こっているかが把握できるだろうと。つまり、時計が地震予知や、気候変動の測定器としても活用できるようになるというわけだ。

それだけではない、時空のモノサシの精度が1,000倍上がることによって、科学はもとより世界のビジネスのゲームルールも大きく変わってくる。50年に一度の、まさに桁違いのスケールで新しい時空の概念を呼び込む技術が光格子時計なのである。科学技術が、我々に未来への想像力を掻き立てることを要請している。

(取材/構成/撮影:増山弘之)

時間というモノサシの意味するもの

モノサシの意味を考えようとすると、まず度量衡が思い浮かぶ。歴史的にも度量衡の統一は、国家的覇権を握るうえで重要な戦略的テーマだった。今から2000年以上前、春秋戦国時代を制した秦の始皇帝は、平らげた6国を含めた国土からの徴税、交易の発展のために、度量衡の標準化を実行した。栄えた文明の裏側には、尺度の統一の話が必ず出てくる。古代エジプトにも、バビロニアにもこの話はあった。日本でも豊臣秀吉の太閤検地が学校の教科書に出てきたことを思い出すだろう。覇権と、標準を決めるモノサシには非常に密接な関係があるのだ。

近世以降になって、標準を握ることにとりわけ熱心だったのは欧米諸国だ。経度の測定が可能な精度をもった、ジョン・ハリソンのマリンクロノメータ開発は、英国の軍船航行の精度を上げて、植民地政策を助けた。これが、グリニッジ平均時(GMT)、そして協定世界時(UTC)へと、世界の時間原点を決めることにつながっていった。

かつて英国と覇権を争ったフランスは度量衡の整備で先行した。18世紀末に制定されたメートル法は現在につながる国際単位系の礎になった。これが、国際単位系は SI(Le Système International dʼUnités)、国際度量衡総会は CGPM(Conférence Générale des Poids et Mesures)とフランス語で表記される所以である。

尺度の主導権を握ることは、国家の覇権に直結する。特に、時間のモノサシについて言えば、国富につながる企業のビジネスモデルや圧倒的な競争優位の獲得に大きく影響する。米、国防総省の研究機関であるDARPA(Defense Advanced Research Projects Agency)は、1993年、セシウム原子時計搭載の GPS(Global Positioning System)衛星の民生運用を可能とした。これを、もっとも上手く活用したのがGoogleだろう。時空プラットフォームをもとに、日常生活に浸透したカーナビやスマホのナビあるいは、それに連なるあまたのアプリ供給企業群を形成した。

そして、今やGoogleは情報プラットフォームと地続きの、量子コンピュータ、宇宙開発といった次世代インフラ整備まで手掛けようとしている。一方で、規格作りとビジネスをセットにする展開で、いつも後塵を拝している国はと言えば、日本である。しかし、今回、香取秀俊が開発した光格子時計は、そういった秩序をひっくり返す潜在力を秘めているのだ。

時計の精度が1,000倍変わる、時間尺度がもたらすイノベーション

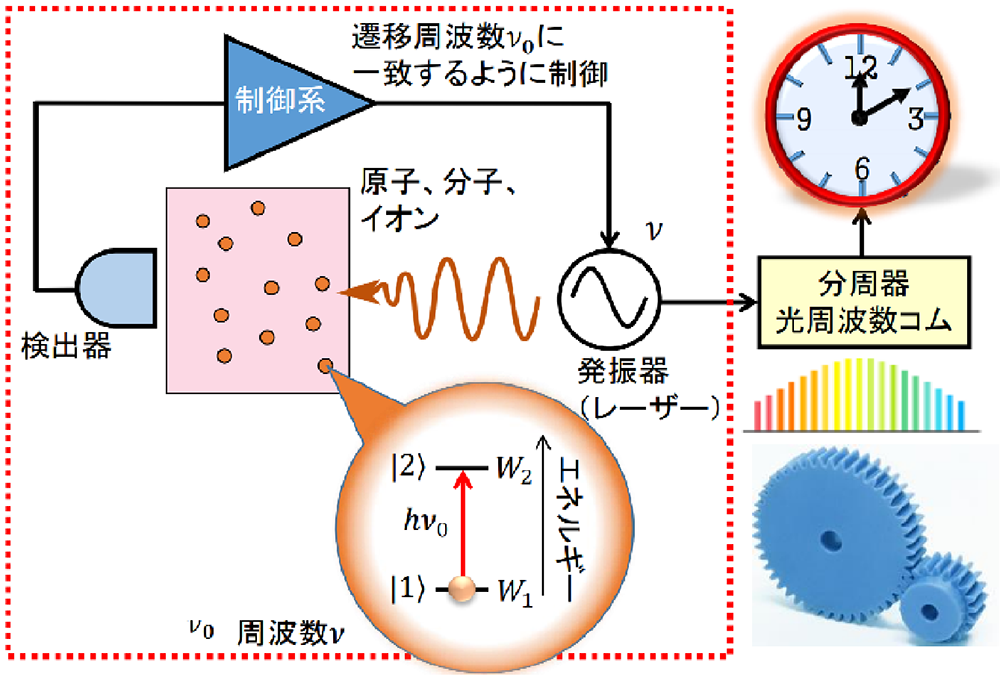

やはり英国になってしまうのだが、1955年にルイ・エッセンがセシウム原子時計を発明した。この技術を高め、1967年には セシウム原子の超微細準位間の固有振動を9,192,631,770 Hzとして1秒が定義されるようになった。これが今では15桁以上の精度で国際原子時として共有されている。

先述のようにセシウム原子時計は3,000 万年に1秒しか狂わないが、光原子時計なら 300 億年で1秒しか狂わない。光原子時計は、マイクロ波の振動よりも1万倍以上も振動数の高い光の周波数を使うことで、時計の精度を一気に向上させる。光の発振器であるレーザーの発明で、この光原子時計が現実になったのだ。1982年、ハンス・デーメルトはポール・トラップに捉えたイオンの光遷移を観測する方法で18桁の精度の原子時計を考案した。1989年に、デーメルト、ポール、ラムゼーらがノーベル賞を受賞すると、単一イオン光時計は次世代時計の決定版に思われた。光原子時計開発は、半世紀続いたセシウム原子時計の時代を過去へと押しやり、時計の概念を大きく変えようとしている。

時計というテーマの選択

―香取先生の研究分野は量子計測とのことだが、なぜ原子時計を選んだのか?そこに行きついた経緯を教えて欲しい

量子計測とは測定の量子力学的限界を追求する科学だ。物理計測では、精度の行きつくところは原子時計になる。計測を研究する者にとってはそれが頂上なので、目指す方向は自然と原子時計の研究になった。ただ、アイデアなしに、原子時計の研究をやっても先人の研究をなぞるだけになってしまう。そこで光格子時計という新機軸を立て、勝負した。

ここ20年ほどは、マイクロ波を使うセシウム原子時計に代わって、光を使う時計が、研究のメインストリームになった。トラップした単一イオンを観測して時間を測定するデーメルト博士が使った装置は1950年頃、ポール博士が発明していたものだ。(その名に因んでポール・トラップという。)そして、高精度な原子分光の手法を発明したのがラムゼー博士。1989年、この3人が、そろってノーベルを受賞した。(2012年のノーベル賞はデーメルト博士の単一イオン時計を完成させた、ワインランド博士が受賞。)この流れからすれば、もはや次世代原子時計のロードマップは決まったようなものだ。実際、皆それが唯一の手法だと思っていた。標準研究所であれば、ロードマップに沿って研究するのがいいだろうが、大学の研究としては面白くない。ロードマップのないところに新たなロードマップを作るのが科学者の役割だ。と、言うは易しだが、それは果てしない未知の世界への挑戦を意味していた。

1990年頃、博士課程の研究で行った希ガス原子のレーザー冷却、その後、マックスプランク量子光学研究所で行った単一イオンのトラップ実験、1997年に日本に帰って始めた、ストロンチウムの冷却実験が、絶妙につながって光格子時計のアイデアが閃いた。これが2001年、7年に一度開かれる光原子時計の国際会議、FSM (Frequency Standards and Metrology )シンポジウムでの発表のタイミングとちょうど重なった。

そんな手法で上手く行くと思った会議の聴衆は多くはなかっただろう。ポール博士が巧みなトラップ装置を作った時から50年近くの歴史の上に成り立っている光時計の手法が、若造一人の提案で変わるとは到底思えない。しかし、誰もやっていなかったからこそ研究する価値がある。皆興味がなければ、かえってライバルを意識せず、1人で自由に研究できて面白いと思った。

―光格子時計の仕組みとはどのようなものか?

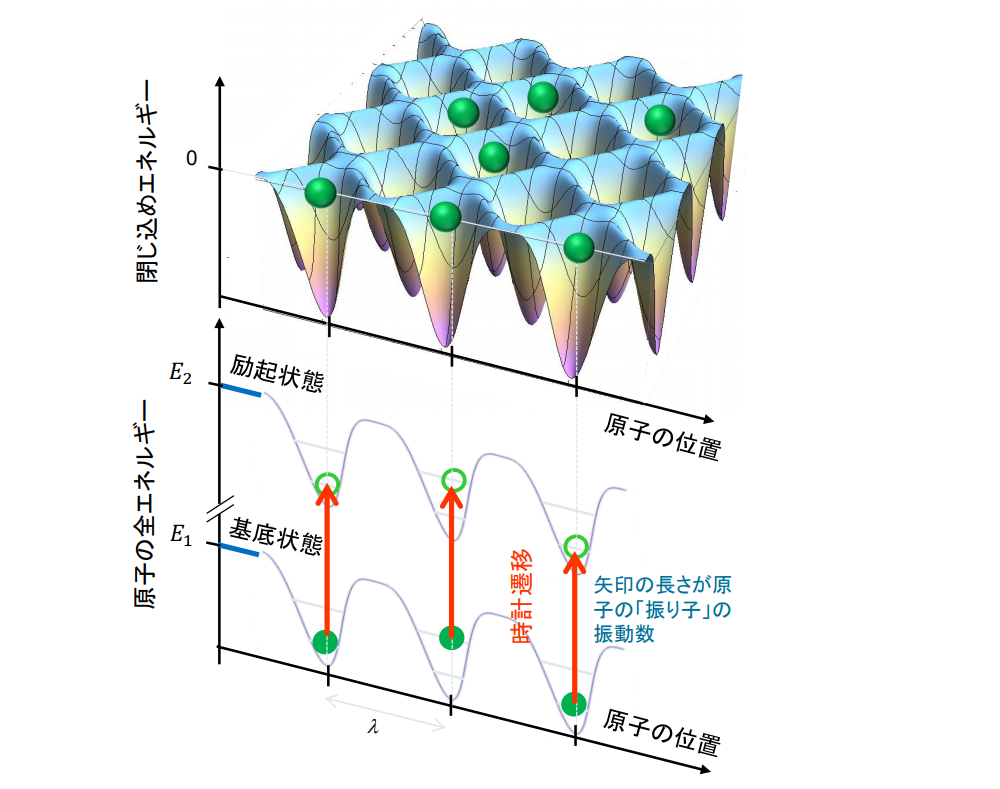

柱時計の振り子であれば、振り子が行って帰って1秒を刻む。原子時計の振り子は、原子の基底状態と励起状態のエネルギー差で決まる。これをプランク定数で割った値が原子の遷移周波数だ。ストロンチウム原子であれば、1秒間に約429兆回振動する原子の振り子となる。

原子は重力で自由落下するので、観測できる時間が限られている。また、極低温の原子といえども有限の速度をもつため、観測している間にも拡散してしまう。原子を落ちないように、拡散しないように、一所に捕まえるのが原子のトラップだ。イオンの場合は、ポール・トラップという手法になる。

ポール博士が考えたポール・トラップは、四重極の振動電場でイオンを閉じ込め、その位置ではちょうど電場が0になる。原子やイオンの遷移周波数に影響を及ぼす電場や磁場を排除できるため、ポール・トラップは原子時計を構成するのに最適だった。これを利用するデーメルト博士が提案した原子時計設計は文句のつけようないベストな手法と長らく思われていた。

―そこにあえて挑戦したのはなぜか?

しかし、問題がある。一個のイオンだけを観測するので、信号が量子的なゆらぎをもつ。この量子ゆらぎを平均化して原子時計の精度を高めるためには繰り返し原子を観測する必要がある。18桁の精度にたどりつくのに、1回あたり1秒かかる測定を100万回計測し、平均を取るという作業が必要となるため、計測には100万秒つまり10日間もかかる。

それでも画期的な方法だった。もしこれを従来のセシウム原子時計で測定すれば18桁の精度に達するには、うまくいっても300年かかる計算だ。これでは、研究者が一生かけてもまだ時間が足りない。これが10日となれば、実現可能性が拓かれる。

―光格子時計とはどのような仕組みなのか?

ただ、測定期間が10日間もかかるようだと、時計を利用するには長すぎる。そこで、100万回平均を取る代わりに、100万個の原子を測定すれば、1秒で測定できるのではないかと考えた。中性原子であれば原子間の相互作用が弱いので、多くの原子を小さな領域に捕まえることも不可能ではない。そこに目を付け、誰も考えていない方法をとった。

原子を捕まえるには、空間的に原子のエネルギーを変化させて、そのエネルギーが極小になる場所を作ればいい。重力を例にとると、卵パックに卵が乗っている状態が一番安定するのは、卵がパックの底にあるときに重力による位置エネルギーが最も小さくなるからだ。光格子時計の場合には、レーザー光の干渉によって、卵パックを作る。レーザー光が干渉して強め合うところで、原子のエネルギーが一番小さくなり、捕まるという原理を利用している。

さて、光トラップの手法を原子時計に適用するときの大問題は、原子の基底状態と励起状態で(一般には)エネルギー変化が異なることである。これは、トラップした時としない時で、原子時計の振り子の振動数が変わってしまうことを意味する。トラップの仕方で時の刻みが変わるようでは原子時計として失格である。これを解決したのが「魔法波長」のアイデアだ。この特別な波長にチューニングしたレーザー光で原子を捕まえると、基底状態と励起状態でのエネルギーシフトが等しくなる。これにより、トラップをしていても、原子本来の遷移周波数を測ることができるようになった。

原子時計を作るためのプロトコルは、本来何もないのが一番いい。この観点で、摂動をゼロにするポール・トラップは理想的だ。しかし、この方向では解がないので、私は、ポール・トラップと逆の発想で新しい解を探した。先にも述べたが、時間や、(その逆数の)周波数は、きわめて正確に測定することができるから、プロトコルを周波数(や波長)で与えるのは次善の策である。光格子時計では、9桁の精度で、魔法波長を合わせることで、18桁の精度の時間を作り出せる。9桁の周波数を決めることは簡単で、GPS受信機で、信号を受ければ12桁はすぐに達成できる。この結果、誰でも手に入れることが出来る時間資源を使い、未踏の精度の時間資源を作り出すことができる。この時間精度の錬金術が光格子時計の核心だ。

―モノサシの精度が上がることは何を意味するか?

国際度量衡総会で決まる国際単位系(SI)は科学技術の要だ。以前は、基準となる原器を使いていた。しかし、何らかの環境変化によって、メートル原器が変形したり、質量原器に埃がついて重くなったとなれば基準が変わってしまうことになる。そこで、人工物に頼らない単位系の定義が模索された。

例えば、長さの計測では、光が1/299792458秒間に進む距離が1 mとなるようにメートルの定義をした。相対論で仮定された「光の速さは一定」は、いまのところ破綻が見えない。光速をc = 299792458 m/sと、定義値としたことで、長さを測る作業は、2地点間の光の伝播時間を測定することになった。こうしてメートル原器は廃止された。

さらに2018年には、プランク定数hが定義値になった。アインシュタインが、質量とエネルギーの等価性、すなわち、質量はエネルギーmc2であることを発見したわけだが、エネルギーをプランク定数で割ると周波数mc2/hになる。つまり、質量を測るのも原理的には周波数測定に置き換えられた。こうして質量原器も廃止された。

このように長さや質量の測定は、時間や周波数の測定に置き換わった。この時間や周波数の測定のモノサシこそが原子時計であり、精密計測の要である。

―世界的な研究の動きはどうなっている?

2001年に光格子時計のアイデアを発表してからしばらく経つと、まず、アメリカとフランスの研究者が光格子時計の研究に取り組くむようになった。今では、世界中で30くらいの研究グループが鎬を削っている状態だ。グループ数ではヨーロッパが一番多い。アメリカでは2つのグループがトップデータを出している。最近は、中国のグループが論文を増やしている、水面下でかなり動きがあるだろう。日本は、東大、理研、産総研、NICTなどで研究されている。我々は、いち早く18桁精度の可搬機を開発し、社会実装に向けて先行している状態にある。

社会実装に向けて

―研究のフェーズを分けるとすると、今はどんな段階にあるのか?

2001年に原理の提案をすると、早速、光格子時計の原理検証をはじめた。2010年頃からは、大きさはどうでもいいから、実際に18桁の精度が達成できるのかを確かめるとともに、アプリケーションの糸口を探索した。最近は、小型化して社会実装につなげようと、企業と一緒に走りながら考える段階に来ている。

2020年4月には、東京スカイツリーに車載の時計を2台持ち込み、実験室の環境外でも動作することを確認した。スカイツリーでは営業時間が終わると空調が止まる。夏は室内温度が30度になり、冬になると10度になる。こういった状況下でも、18桁の精度が実証できたことは今後の実用化に向けた大きなステップだ。

―光格子時計で何ができるか。水準点が時計で置き換えられる日も来る?

18桁精度の時計の実証を終えた2015年、東大のラボと理研のラボにある光格子時計をつなげ、相対論を使った測地実験を行った。理研から見ると東大の時計は0.7Hzゆっくり振動していた。これは、東大の時計の方が理研の時計より15メートル低い位置にあることを示唆する。国土地理院に実際に測量してもらうと、5cmの測定不確かさの範囲でぴたりと合っていた。つまり、相対論的な効果を使って、時計はわずかな高さの違いも量ることもできることが実証された。

長距離で時計比較を行えば、太陽や月の潮汐効果も見えてくる。理研(埼玉県和光市)からおよそ1,000km離れた、鹿児島県との間では、潮汐効果により高低差が6時間で14cm程度変化することが計算されている。1cmの高低差が読める時計なら、たやすく測定できるだろう。地球は高さを定義するくらい固いものと思っているが、堅牢な時計でみると、柔らかい地球の実相が見えてくる。

ヨーロッパではすでに光格子時計を測地に使う動きを始めている。ドイツ、フランス、イギリス各国でつくった光格子時計を、光ファイバーでつなげて周波数を比較することで標高の体系を統一しようという試みだ。近隣で、同一経済圏であるのに標高の体系がまちまちだと不具合がある。フランス、ドイツの国境をまたぐとき、10cmレベルでの高低差の不整合があるらしい。国境を接している国同士ではシリアスな問題だ。光格子時計はこのような問題も解決する。

日本は、海に囲まれているので、こういった調整の必要はないが、プレート境界に立地するので地震が多い。それに、全国的に火山活動も活発だ。不安定な立地の国土をモニタリングするには光格子時計は恰好のセンサーだ。光格子時計のネットワークにより地下で何が起こっているかわかるだろう。

光格子時計は、地球の柔らかさを見る時計とも言える。例えば、数100㎞離れた2地点で1cm程度の地表の変動を1時間毎に知れるセンサーは今までなかった。光格子時計は新しい測地の道具として、地震学、火山学に大いに貢献できるだろう。

それ以外でも時計のネットワークで観測できるものはたくさんある。これは、20世紀の初頭、新たな学問体系が形成されてきた頃の状況と瓜二つだ。量子論の先駆けは、黒体輻射のスペクトルを説明するために導入された光量子だ。さらに原子分光の観測結果を矛盾なく説明できるように量子力学ができた。今度は、原子分光の進化版である原子時計を使って、時空間の構造を観測することで、ダークマターの正体を突き止められるかもしれない。新しい物理を切り拓くのもまた、分光技術であるのだ。

今、原子時計の車載化を進めている。時計を載せて自走して、光ファイバーがつながっていれば、どこでも高低差を測定しに行くことができる。まずは、光格子時計を開発しているNTTの研究所や、水沢天文台での測定を計画している。水沢天文台では、東日本大震災で30cm沈下した後、毎年数cmずつ隆起していることが報告されている。地球のダイナミックな現象を観測する相対論的測地の実証をしてみたい。

そしてさらに、ヨーロッパに持っていく予定だ。今の技術では、日欧ほど離れた地点間で18桁精度の時計を比較することができない。そこで、直接時計を持ち込んで日本とヨーロッパの時計との間で比較をしようと考えている。全世界で、18桁の時計の合致を検証して、国際協調で秒の再定義するためのいいアピールになるだろう。

―社会実装に向けた課題は?

今後、さらなる実用化に向けては、小型化、可搬化、長寿命化が必要だ。地道な作業だが、これらに取り組んでいかないと、サイエンスとして楽しめても社会に役立つ技術にならない。2018年から、JSTの「未来社会創造事業」が始まり、装置開発と実証実験をすすめている。これまで20年以上の基礎研究に継続的な先行投資をしてくれた社会の負託に応えるべき時がきたと思っている。

未来社会創造事業では、まず時計の精度が18桁になると相対論効果が日常のスケールで見える世界になる、というデモンストレーションから始めた。励起状態の原子の質量は、基底状態の原子に比べると、吸収した励起エネルギー分だけわずかに質量が増える。これは、先ほどの質量とエネルギーの等価性の帰結だ。この励起原子を重力に逆らって持ち上げると、重力の位置エネルギーが増える。この結果、上方の原子が脱励起するときには、位置エネルギー分だけ高い周波数を放出する。振動数の高くなった振り子を数えて時間を測るので、上方の時計は早く進むという、相対論の結果を得る。18桁の精度の時計では、1cmの高低差が読めるようになる。

これからは時計で相対論的な時空間が見える時代になる。これは重力で時空が曲がるとアインシュタインの相対論にインスパイアされたサルバドール・ダリが描いた「記憶の固執」の世界だ。絵の中でぐんにゃり曲がった時計が砂漠の枯れ木に引っかかっている。光格子時計で見る世界はまさにその通りで、実際に地球の重力で時空は曲がっていて、柔らかい時計は額縁の中だけではなく、日常的な風景になるだろう。

そんな時計が、我々の日常に入ってくるのは10年、20年後になると予想される。本格的に社会実装されたら、社会はどう変わるか。今のうちにアプリケーションを押さえていきたい。

社会実装ためのアプリケーション開発に向けた発想

―小型化はどこまでできそうか?そのとき何に活用されるのか?

現状、車載の時計は1,000リットル程度だ。これを200リットルくらいに収めることを当面の目標にしている。決まって、社会ニーズがあるのか?ビジネスになるのか?と言われる。だが、何もロードマップが無いところに、ニーズを喚起し、ビジネスのシーズを作ることこそが、イノベーティブで、面白いところだと思う。

例えば、Googleマップは2010年に無償公開された。今や誰もがスマホを片手に歩くようになった。これは社会のニーズから出てきたものなのか?というとそうではない。むしろ新しいニーズを作り出した。

スキーに行くとしよう。車で関越道を通って沼田インターから川場スキー場に行くまでの記録が付されるのは当然のことながら、スキーのシュプールの記録もある。スキー場のアプリを入れれば、最高時速、滑走距離まで情報も出してくれる。アプリがアプリを呼び、自分の位置情報を提供する代わりに、サービスを享受するビジネス形態がすっかり定着した。Googleマップが出てきた当初、他のアプリへの接続、さらにこれがMaaSにつながる仕組みを誰が想像し得ただろうか?

半世紀後の時間インフラ応用を視野にいれる時計は、現時点で使い途が分からないほどの過剰スペックをもっていてちょうどいい。セシウム原子時計の発明者の想像が及ばぬほどに物理計測は高精度化し、今後も計測技術は進化し続けるだろう。世界中の科学者たちは光格子時計に代わる新型時計を発明し精度を高め続けるだろう。サイエンスでもビジネスでもアプローチを変えることで、不連続なイノベーションが起こる。不連続であるがゆえに、ここに大きなチャンスがあるが、なかなかイメージするのは難しい。

周知のようにGPSの技術は、冷戦下で発達した軍事技術というシーズを民生転換したものだが、ここから派生して出てくるビジネスイノベーションは非常に多かった。時空情報は、情報サービス産業の最上位のコア技術になるからだ。Googleマップが出たときに、大事なビジネスチャンスを逸したと悔しがる人は少なかっただろう。Googleが最大の受益者ともいえる、インターネットビジネスの端緒となったARPANET(Advanced Research Projects Agency NETwork)が生れたのが1969年だ。さらに、GPSを可能とした正確なモノサシ、セシウム原子時計が発明されたのが1955年だから、その当時、セシウム原子時計の技術を利用した、60年後の自動運転が読めましたか?という話になる。

今、そのGPSの精度が1万倍改善する社会インフラができるにあたり、これが何に役立ちますか?というと、半世紀の原子時計の歴史の展開を読むような想像力や構想力が必要だということになる。

シーズドリブンで次元の違う思考を要求する科学

―壮大なお話ですね。

シーズドリブンで開発してきて、そのハードウェアが完成した今が、非常に面白いタイミングだ。まさに時間精度が不連続につながる瞬間を迎えている。15桁が、18桁にいきなり飛ぶ世界がくる。Googleの例を見るまでもなく、ビジネスのゲームチェンジは必ず起こる。

300億年で1秒しか狂いませんというと、ナンセンスな話に聞こえるが、一例にリアルな世界を見てみよう。通信や情報処理の世界では、1ns(ナノ秒)のタイムジッタ(クロック信号のタイミング、あるいは周期のズレを指す)が問題だ。高性能の水晶発振器を使っても、1nsのジッタが起こるまでの時間がms(ミリ秒)程度しかないので、常にマスタークロックと同期を取っておく必要があり、位相同期回路が必要になる。

商用の原子時計である水素メーザーは1台3,000万円もするが、これでもnsの時間がズレるのに数時間もかからない。数時間おきにタイミング合わせをするのは面倒だ。光格子時計だと30年間運転してもnsもズレない。そうすると、製品を出荷してから30年も同期を取らずに正確な時間を刻む自律した時計ができる。先ほどの相対論的測地の話に戻るが、時計が自律動作をするからこそ、曲がった時空間を照らすセンサーになるともいえる。

現状、通信の時刻同期をとる便利なインフラがGPS/GNSSだが、無線のシステムには、なりすまし(スプーフィング)や、信号遮断(ジャミング)のリスクが避けられない。通信の安全を考えたら、一番安心なのは、手元に発振器を持つことだ。光格子時計が普及すれば、GPS/GNSSに依存しない時間同期が可能になる。

時計の小型化はニーズとマーケット次第だろう。光格子時計のコアは、原子と光格子で、体積にしたら1mm3もない。エレクトロニクスと光学系をどこまで小型化できるかがカギだ。今の光格子時計は、50年前の真空管テレビのようなものだ。研究者が実験しやすいように大きな個別部品で構成しているので、改良も簡単にできる。しかし、実用化には、構成要素をブラックボックス化していかないといけない。真空管テレビは、集積容易なトランジスタになり、さらにLSI、SoC化が進んで、iPadのような便利な道具ができた。今後、光デバイスが集積化され、時計本体のブラックボックス化が進めば、手のひらサイズの光格子時計も夢ではない。ともあれ小型冷蔵庫程度の大きさの、200リットルくらいの容量になれば、据え置きで実社会でも使える時代になるだろう。

―やはり社会的なインパクトのある実装としては、地震予測などになるのか?

GPSの測地網の10,000倍の光格子時計のネットワークを作る世界とはどのようなものだろう? 地震予測などは、もちろん価値は大きいが、バイプロダクトとして出てくる応用の一例に過ぎない。噴火の前にマグマが上がってきて数時間で山腹が1cm隆起した、といった利用は容易に想像がつくが、ワン・オブ・アプリケーションズだ。

大事なことは、格段に精度向上した時計がありふれた存在になることだ。これまでの歴史の展開から明らかなように、社会は時計の性能を余すところなく使うように進化してきた。GPSのナビゲーションも、これからの高速大容量の通信規格5G/Beyond 5Gもその時代のありふれた時間軸の上に築かれている。時間の精度が、高くなってもうこれで良いということはない。高くなったら高くなったで、技術に応じて、アプリケーションは必ず出てくる。

―社会ニーズに対応するという発想ではなく、科学革命を起こそうというイノベーションの位相でのものの見方がわかった。

相対論が読める原子時計ネットワークができれば、時計技術をキーテクノロジーにするような、ベンチャー企業は必ず出てくるだろう。ニュートン的な絶対時間だと、1つのマスタークロックに時計を合わせるのが大事だった。ところが、相対論的な時間だと、自律した時計群があって、それらの時計間の差異が重力で曲がった時空を読むと考えるのが自然な世の中になる。人類の考え方も変わるだろう。

たまたま、高校生の物理の教科書にも寄稿した。これから社会はどう変わるのか?といったとき、相対論の世界が日常生活と切れ目なくつながっていると高校生が学ぶと、20年後の世界は大きく変わると思う。

20世紀の大発見は、量子論と相対論だった。量子論は、電子デバイスなどで、すでに日常生活に不可欠の技術だ。しかし、相対論は未だ日常生活に入っていない。光格子時計は相対論を新しいエンジニアリングの対象として考える大きな契機を与えるだろう。

革新的な時計技術が何に役立つのかは、いまのところ誰も解をもっていない。そんな技術が実用になるとは誰も思っていなかったので当然だ。科学者は、純粋な好奇心に駆られてシーズドリブンに研究を進める。科学者としては、いったい何の役に立つの?と言われているくらいのイノベーションを仕掛けたい。今のところ静かに進行しているこの革命を、大いなるチャンスとして捉えてほしい。桁違いの時空間情報を利用し尽くす、Googleのような企業が、日本から出てくることを期待している。

量子ICTフォーラムに期待することは、人的交流の接合点。小型衛星技術のプレゼンなどは、今後の参考になった。この時計もゆくゆくは、小型衛星に搭載をしたいのだが、そのためには軽くないといけない。量子インターネットや光通信に詳しい方々などと、お互いに情報を共有したい。量子ICTフォーラムには、多士済々で様々なアプローチをしている方をつなげていっていただきたいと思っている。(取材/構成/撮影:増山弘之)