会員インタビュー 量子コンピューターが古典コンピューターを超える時

量子ICTフォーラム 量子コンピューター技術推進委員会 副委員長

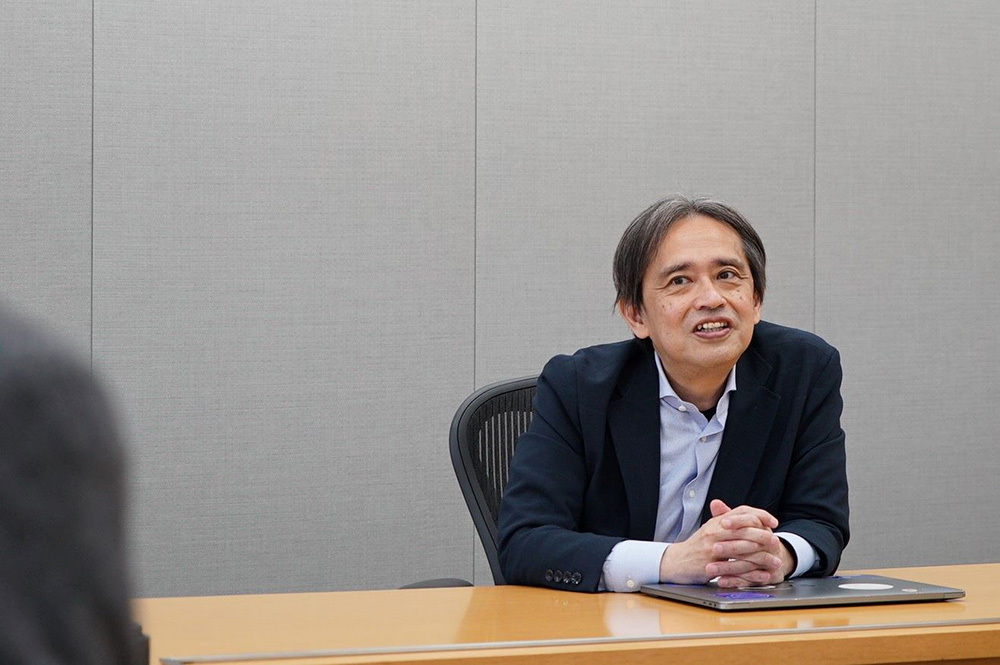

(日本アイ・ビー・エム株式会社 東京基礎研究所 副所長) 小野寺 民也

今、我々はコンピュータテクノロジーの歴史的転換点に立っている。二進法の論理演算の組み合わせで、あらゆるデジタル処理を可能とした、現代コンピューターの初号機が誕生したのは1949年のこと。生み出したのは、天才と言われたJohn von Neumannだ。開発した本人からすれば、このノイマン型コンピューターが、“古典コンピューター”と呼ばれるようになるとは夢にも思っていなかっただろう。実は、ノイマン型を古典と言わしめるイノベーションの萌芽は、その僅か20数年後に起こりつつあった。IBMの研究者Rolf LandauerとCharles Bennettは、可逆計算モデルが、ノイマン型コンピューターの計算能力と同等の計算ができることを証明。量子コンピューター時代に曙光が差し込んだ。

そして、1981年、Richard FeynmanはIBMとMIT(マサチューセッツ工科大学)によって開催されたPhysics of Computation Conferenceに登壇し、次のように語った。「自然(のあり方)は古典的ではありません。自然のシミュレーションを作成したい場合は、量子力学的に(アプローチ)したほうがよいでしょう。見た目がそれほど簡単ではないがゆえに、すばらしい問題です!」。量子コンピューターの可能性に言及するFeynmanの言葉は、科学者たちを熱狂させた。

1985年になると、David Deutschが、量子力学的な波動関数の重ね合わせを利用し超並列演算を行うことで、従来のコンピューターの能力を飛躍的に上回る原理(量子アルゴリズム)を提唱。そして、1994年、Peter W. Shorによって、この量子アルゴリズムを用いると、スーパーコンピューターでも困難な巨大数の因数分解が、桁外れの短時間で計算可能であることが示された。

一方、量子コンピューターを形作るハードウェアの研究も並行して進められていく。1999年、中村泰信が、超電導型の量子ビットを世界で初めて開発したのだ。

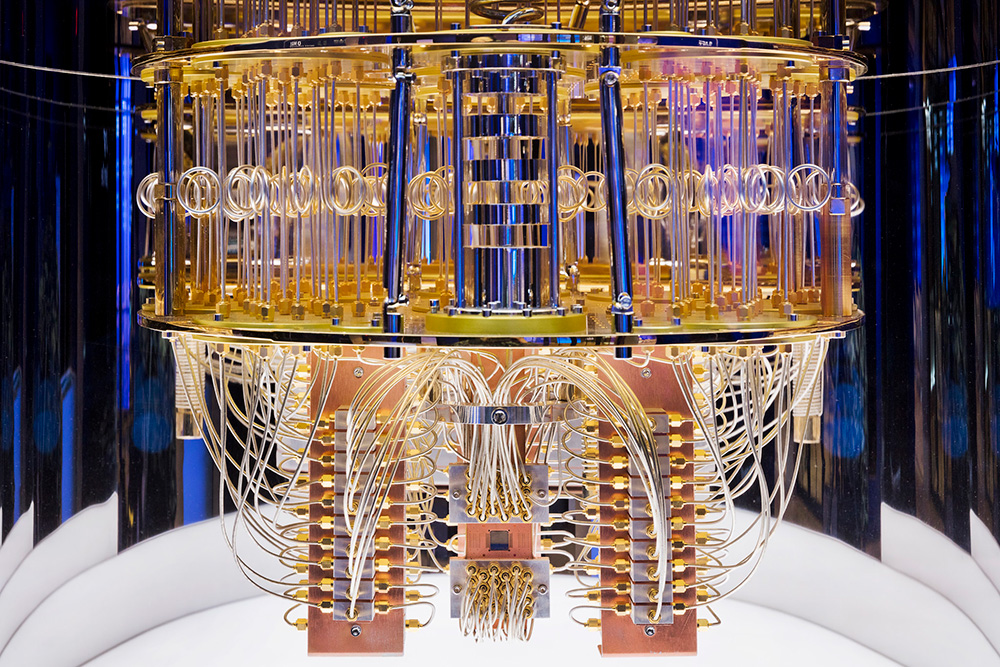

そして、2016年5月、IBMは、クラウドを通じて5量子ビットの量子コンピューターを一般公開。一年後には16量子ビットのシステムも加わり、量子コンピューターは学術の世界から、一気に社会実装ステージへと動き出した。当面のIBMのターゲットは「量子アドバンテージ」だ。つまり、それは実用的なアプリケーションにおける古典コンピューターの不可能が量子コンピューターで可能になる時を指す。

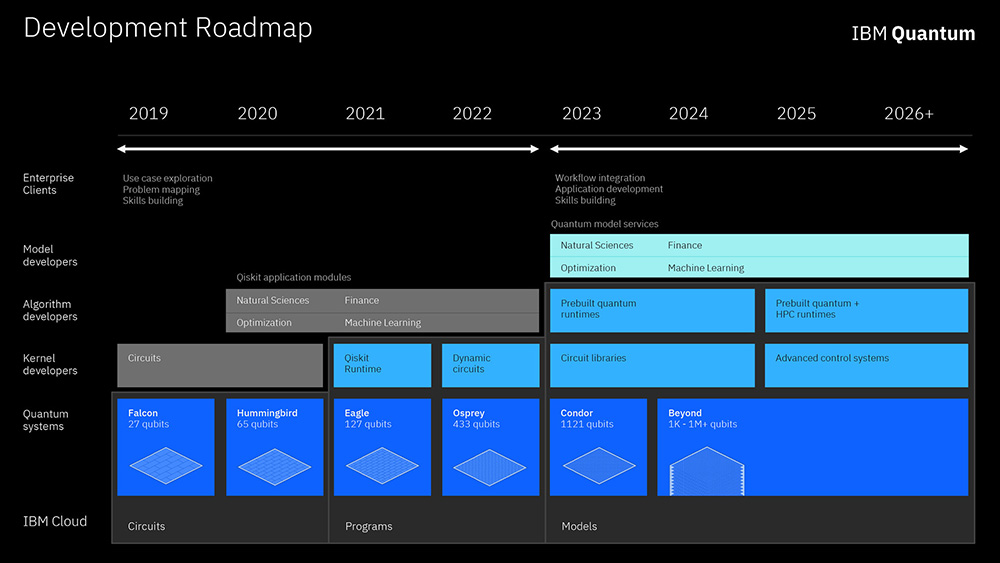

IBMは、2020年9月に、開発ロードマップを公表。2023年に1000量子ビットを超えることを宣言した。そして、2021年、いよいよ日本に量子コンピューターの実機がやってくる。設置場所が新川崎・創造のもり かわさき新産業創造センターであることが2021年3月23日に発表された。

「量子アドバンテージ」を迎え、コンピュータテクノロジーの歴史的大転換はどのように行われようとしているのか?日本における「量子アドバンテージ」の鍵を握るのが日本IBM 東京基礎研究所 副所長 技術理事の小野寺 民也だ。

(取材・撮影:増山弘之/構成:藤田龍希)

<目次>

ハードウェア開発の展望 ~100万量子ビット越えへ~

IBMの掲げるロードマップは、「量子アドバンテージ」を実現していく宣言といってもよいだろう。2021年は、127量子ビットのEagleプロセッサー、2022年には433ビットのOspreyプロセッサー、そして2023年には1000を超え、1121量子ビットのCondorプロセッサーがリリースされることになっている。さらにその先は100万量子ビット越えを目指しており、そのための巨大な希釈冷凍機の設計開発が既に始まっている。

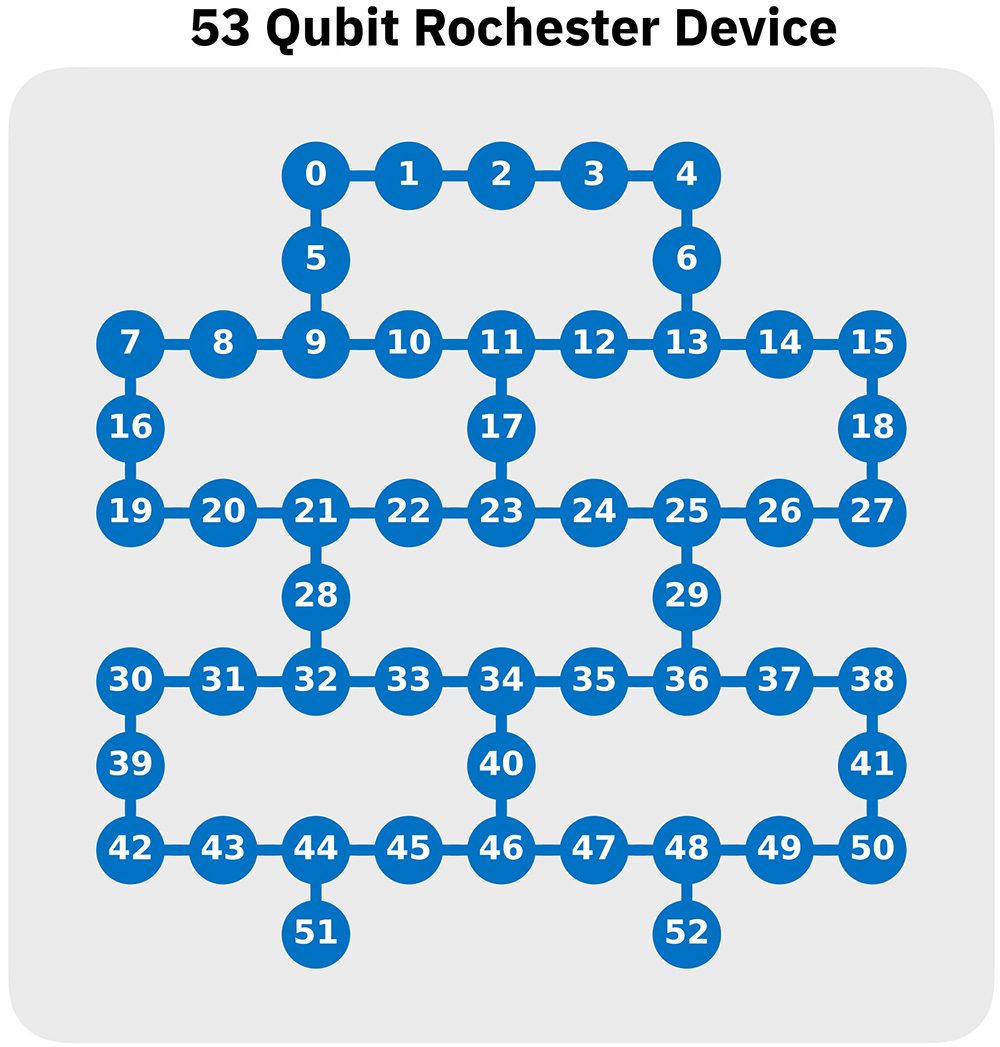

また、ロードマップの公表は、研究開発を通じて量子コンピューターの安定稼働に必要な様々な技術の方向性に一定の目途が付いたことの証左でもある。2018年から2019年にかけて、いろいろなトポロジー(量子ビットの接続グラフ)により20量子ビットのマシンが開発された。同じ量子ビットであっても、Austin機では密な接続がみられ、Poughkeepsie 機やJohannesburg機では疎な接続がみられた。密ならば、コンパイラの出力する量子回路は、一般に短くなり、実行は速くなるが、ノイズなどの混線を意味するクロストークが発生しやすくなる。翻って、疎ならば、クロストークは抑制できるが、コンパイラの出力する回路は長くなり実行は遅くなる。

絶妙なバランスを取る必要がある中で、2019年10月にリリースしたHummingbird R1プロセッサー搭載のRochester機が、一つの答えとなった。当機には、同一のブロックが6個配置されており、これが重6角形格子(heavy hexagon lattice)と呼ばれるトポロジーである。さらに、このトポロジーで効率のよい誤り(エラー)訂正アルゴリズムが構成できることが示されたことも決め手となったようだ。

ソフトウェア開発環境Qiskitの進化

IBMが推進するソフトウェア開発環境Qistkitも着実に進化している。2021年5月には、量子古典ハイブリッド・アルゴリズムの実行時間を100倍以上高速化する新しいQiskit Runtimeが発表された。従来は、量子アルゴリズムの部分はクラウドの向こう側にある量子コンピューターで、古典アルゴリズムの部分はユーザーの手元にある古典コンピューターで動かすが、変分量子固有ソルバー法のように量子部分と古典部分の往来が頻繁になると時間がかかってしまう。

新登場のQiskit runtimeは古典アルゴリズムの部分もクラウドの向こう側に投げて動かすことにより大幅な高速化を実現しようというものだ。

さらに、実機で動かす場合、現在は回路の最終盤にしか測定ゲートを配置できないが、2022 年に登場予定のDynamic circuitsにより、回路の途中にも測定ゲートを配置できるようになる。測定結果により実行される回路を変えることが可能になるのだ。量子テレポーテーションや反復位相推定を実機で動かすことができるようになり、実機で実行できるアルゴリズムの幅が広がる。さらに、エラー訂正回路の実機での実験も可能になり、この方面の研究が加速することが期待される。

量子コンピューター実機の日本上陸

2019年12月19日に、東京大学とIBMは「Japan IBM Quantum Partnership」の設立に向けた動きを開始した。その目的は、「日本の量子コンピューティング・コミュニティを拡大するとともに、新たな経済的機会を育成すること」にある。そして、量子アルゴリズム、アプリケーション、ソフトウェアの研究を進めるため、IBM Quantum System Oneを日本国内のIBM拠点に設置することが発表された。さらに、ハードウェアを含む技術開発を行うため、世界初の量子システム技術センターを東京大学キャンパス内に開設することも明らかになった。

2020年7月30日には、上記Partnershipに基づき、東京大学とIBMが量子イノベーションイニシアティブ協議会(QII 協議会)設立に向け連携することを発表。QII 協議会は東京大学を拠点とし、慶應義塾大学、東芝、日立製作所、みずほフィナンシャルグループ、三菱UFJフィナンシャル・グループ、JSR、DIC、トヨタ自動車、三菱ケミカル、日本IBMの10団体が参画の検討を開始することを表明した。そして、2021 年1月27日には、ソニー、三井住友信託銀行、横河電機も加わり、第1回の総会が開催された。

そして、2021年6月7日、東京大学とIBMは、「The University of Tokyo – IBM Quantum Hardware Test Center」を東京大学浅野キャンパス内に開設し、量子システム・テストベッドを設置したことを発表した。日本の参加企業に量子システム・テストベッドへのアクセスを提供し、高度な極低温マイクロ波コンポーネント、制御エレクトロニクス等、将来の量子コンピューターのための技術開発を行うという。量子コンピューターのハードウェアに関する要素技術から量子アプリケーションまで、世界市場をリードする日本の材料・装置メーカーも巻き込んで、量子コンピューターの進化がいよいよ加速していく。

日本の量子コンピューティングの最前線

-量子コンピューティング時代の今をどのように見ているか。

主要国が国家戦略として推進し、巨大IT企業が研究開発に鎬を削っているが、現在はまだ黎明期だ。たとえば、Shorのアルゴリズムで2048ビットの数の素因数分解を実行するとなると、エラー耐性のある数千万量子ビットの水準の量子コンピューターが必要であり、それは30年~40年先の話というのが大方の見立てだ。

しばらくは、ノイズがある量子コンピューターの時代が続くと思うが、ノイズがある状態ながら量子コンピューターは確実に巨大化し進化している。2023年には1000量子ビットを超えるものが登場する。このノイズあり量子コンピューターで早い時期に「量子アドバンテージ」を達成するのが業界の悲願だ。「量子アドバンテージ」とは、実用的なアプリケーションで古典の不可能を量子で可能にすることで、「実用的」はビジネス的にでもサイエンス的にでもいい。分野としては、量子化学、シミュレーション、最適化、といったあたりで、業界としては、化学、金融などが真っ先に想定される。

-社会実装に向けた、現状の課題について教えてほしい。

課題はハードウェアにもソフトウェアにもさまざまに存在するが、私が思うに最も重要な課題は、ノイズのある量子コンピューターから「計算パワー」を最大限引き出すための革新的アルゴリズムの研究開発だ。

これまでの量子アルゴリズムの研究は、Shorのアルゴリズムのように、ハードウェアがそもそも存在しなかったこともあり、完全無欠の量子コンピューターを念頭に研究されてきた。ノイズのある量子コンピューターでのアルゴリズム研究がはじまるのは2014年のことだ。VQE(変分量子固有ソルバー法)やQAOA(量子近似最適化アルゴリズム)がこの年に提案されている。人類にとって、新しい研究の舞台なのだが、世界中の研究者が、それもさまざまなバックグラウンドの研究者が参入してきており、興味深い成果も出始めている。

-たとえば、どのような成果がでているのか?

2000年に発明された量子振幅推定法というアルゴリズムがある。2015年にはこれを用いて金融分野で頻出するモンテカルロ法を2乗加速できることが示された。しかし、もとのアルゴリズムは、前段にユニタリ行列の冪乗を制御付きで実行する回路部品を複数配置し、後段に量子フーリエ逆変換を実行する回路部品を配置する必要があり、つまり、完全無欠の量子コンピューターを念頭に設計されたアルゴリズムなわけだ。

そんな中、2019年にIBM Quantum Hub at Keio Universityの研究員が、量子回路としてはユニタリ行列の冪乗を単品で実行するだけでよいアルゴリズムを発想した。最尤量子振幅推定法というもので、詳細は省くが、ノイズのある量子コンピューターでの「量子アドバンテージ」にむけた大きな一歩だと思っている。

-課題解決にはなにが必要なのか?

いろいろあり、銀の弾丸はない。ひとつ挙げるとすれば、多様な学問分野からの参入促進だ。科学技術振興機構の研究開発戦略センター(CRDS)が2018年に量子コンピューターに関する戦略プロポーザルを発行しているが、「情報・数理・電子工学と拓く新しい量子アプリ」と副題がついており、学問分野の壁を超えて研究開発者が量子コンピューターに参入してくることの必要性が謳われている。

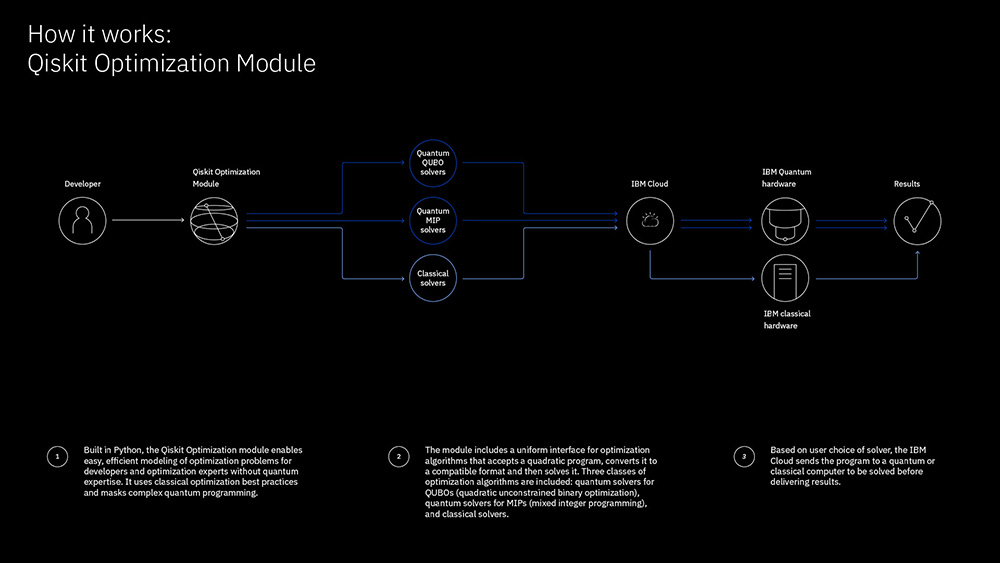

実際、弊社が推進しているオープンソースの量子ソフトウェア開発環境Qiskitにおいても、最新のソフトウェア開発手法を動員して開発されているし、Redhat OpenshiftやIBM Cloud Satelliteなど最新のクラウドテクノロジーを取り入れて進化している。

もうひとつは、実機があることを最大限活用することだ。実機があることが、これまでの量子アルゴリズム研究とは決定的に違うところだ。量子アルゴリズム研究では計算量の議論が不可欠になっているが、もちろんそれが重要であることに異論は全くないが、とりあえず実機で動かしてみようというスタイルもあっていいように思うし、実験結果から思わぬ発想が生まれることもあるはずだ。

量子コンピューターとの出会い

-研究のご関心事を伺うため、まず東大の情報科学へ進もうと思われた理由を教えてほしい。

私が進学した1981年は、理学部情報科学科が数学科と物理学科の間に創設されて間もないころで、私は5期生になる。新しい領域で、これから成長し発展する分野だと考えたのがその理由だ。それからの40年をみれば、情報科学は1つの学術分野という枠を超えて、ITという巨大産業を創出し、今や社会変革のドライバーになっているといってもいいのではないか。

学科は創業して間もない会社のような雰囲気があって、気鋭の助手の方々が、Unixのソースコードの輪読会を開催したり、学部の演習でLispの処理系製作を課題にしたりしていた。結局博士課程まで進むことになり、1988年、東京大学大学院理学系研究科情報科学専門課程博士課程を修了した。

-IBMの研究者という道を選んだ理由について教えてほしい。

企業の研究者としての道へ進みたいと考えている中で、都心に研究所のあるところを探していた(笑)。ちょうどIBMが三番町に東京基礎研究所を開設して間もないころで、学科の先輩や、マスターの頃の同期が就職していたこともあり、入り口として興味を持ちやすかった。そして、より深く将来のキャリアを考えていったときに、グローバルな企業であれば、世界に通用する成果を生み出すことができるという点に魅力を感じた。

実際、入社後しばらくして、そんな経験をすることができた。90年代半ばにJava言語が登場すると、Javaの仮想マシンの高速化の研究に従事するようになった。自分が研究開発した記憶管理機構や同期処理機構が、メインフレームからPCまで弊社の供給するすべての仮想マシンに搭載されて、世界中に出荷されていくことになった。グローバル企業の研究員冥利に尽きるといえるかもしれない。

-そこから、どういうわけで量子コンピューターの世界に進んだのか。

IBM Quantum Experienceがローンチしてしばらくすると、東京基礎研究所でも量子コンピューターを推進していくという動きがでてきた。所長代理をやっていたこともあり、2017年春に、量子計算で博士をとった研究員を核に小さなチームを立ち上げた。そこから量子コンピューターの世界に入ることになった。

ちなみに、ちょうどその頃、ワトソン研究所からJay Gambettaが来日し東京基礎研究所でも講演してもらったが、量子計算の理論のチームのファーストラインだったと思う。現在は、ご存知のように、IBMフェローで執行役員兼IBM Quantumのリサーチ側の責任者だ。

先に、多様な分野からの参入の重要性を述べたが、私のチームメンバーのバックグラウンドも、量子計算、量子化学に加え、数理科学の最適化、システムソフトウェアなど多様だ。また、Qiskitの開発に携わっているメンバーも複数いる。Qiskitは誕生から5年経ち、登録ユーザー数は30万を越え、毎日10億個の回路が実行されるようになった。世界の人々で使われるソフトウェアに貢献しており、私がJavaで経験したことを彼らも現在進行形で経験しているはずだ。

量子各分野間の共創による価値創造

-量子コンピューティングには、ハード・ソフト以外に周辺のイノベーション領域として、量子暗号、量子IoT、測定測量、マテリアル等4つくらいの領域がある。隣接している分野があると思うが、全体を見られての問題意識についてどう思われるか。

そういう意味では、弊社は、量子コンピューターにフォーカスして取り組んでいる。その他の領域に関しては、それぞれの領域ごとにうまく連携しながら、共創活動として進めていくことが必要だと考えている。量子ICTフォーラムには、すべての分野のプレーヤーがいるので、共創関係をつくるきっかけとなる。実際、量子コンピューター技術推進委員会と量子鍵配送技術推進委員会では合同委員会を何度か開催し連携を深めつつある。先に、多様な分野からの参入が必要だという話をしたが、隣接分野との共創は必須だ。

-量子分野を支える人材という観点では、どのように考えているか。

IBM Quantum Networkの3つの柱の一つが、まさに量子人材の育成であり、弊社としても大変な力をグローバルに注いでいるところだ。Qiskitを用いた量子コンピューティングを学習するための教科書を、日本語を含む多言語で作成したり、YouTubeでビデオ教材を公開したり、ハッカソンを開催したりと、さまざまな取り組みを精力的に行なっている。量子ICTフォーラムとも関係の深い情報通信研究機構(NICT)が取り組んでいるNICT Quantum Campにも積極的に関与させていただいている。

量子コンピューターはこれまでのコンピューターとは全く違う代物であることを考えれば、量子人材の育成は容易ではなく、量子時代が到来してからではなく、いまから取り組まなくてはならない喫緊の課題だ。

-最後に、研究者として、尊敬する科学者は?

それぞれに尊敬し、また、感動を覚える科学者は多いが、会社の大先達ということでいえば、IBM東京基礎研究所の初代所長の小林久志さんだ。私が就職した時にはすでにプリンストン大学の工学・応用科学部長になって米国に戻られていたが、2005年に小林さんのインタビュー記事が東京基礎研究所のWebページに掲載され、それを読んだのが「出会い」になる。

小林さんの偉大な研究業績と研究者人生について問答する長めの記事のなかに、小林さんのアドバイスが3つ載っていた。1つ目は、入社して間もない研究員向けに、「自分の研究とか仕事に100%時間とエネルギーを注ぎ込める期間は予想以上に短い」のであり、それを自覚しなさいといっている。たしかに社歴が長くなるにつれていろいろなことを優先しなくてはならなくなる。2つ目は、この期間をすぎた研究員向けで、「出来るだけまとまった長い時間を持つように仕事のスケジュールを工夫して、細切れの時間を余り作らぬことです。そうでないと、深くじっくりと思考する時間がとれません」といっている。身につまされる。そして、3つ目はマネージャに向けたもので、レビューなどで時には手厳しいこともいわなければならないという文脈で、「但しマネージャとして守らねばならぬ原則の一つは、相手を他の同僚と比較するような発言は、たとえ一対一でのレビューの場でも避けることです」といっている。

この記事の掲載から3ヶ月後に私はマネージャになるのだが、3つのアドバイスは私にとって金言であり座右の銘だ。古典から量子へとテクノロジーは変貌しても、この3つのアドバイスは不変の重みを持ち続けるにちがいない。