秘密基地に散りばめられたガジェットの数々――。

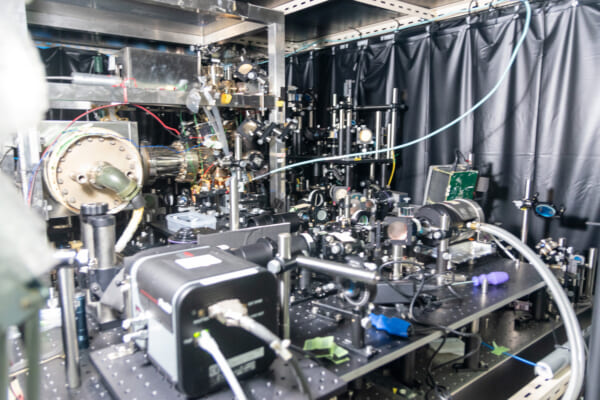

学習院大学にある平野琢也の研究室には、世界で唯一といわれる装置がある。平野が20年以上前に作り始め、物質の5番目の状態とされる「ボース・アインシュタイン凝縮」状態を、レーザーを使って人工的に作り出す。今なお進化し続けるガジェット感満載の装置だ。

最先端の光技術の知見をベースに、独創的な量子光学研究を進めてきた平野は、ボース・アインシュタイン凝縮の実験のほか、量子力学の根底概念である量子エンタングルメント(量子もつれ)の人工生成にも挑んでいる。一方、社会実装が進む量子暗号鍵配送(QKD)では、単一光子を使った方式ではなく、コヒーレント状態を用いた連続量の変調による量子暗号鍵配送(CV-QKD)の実証実験を進めている。その独創の理論は時に周囲の理解を得られないこともあったという。

量子光学研究の未踏地を歩み続ける独創の物理学者、平野琢也。彼の現在をつくりだしたものは、1つのミステリー短編と1本の論文だった――。

(取材・文・撮影:佐藤さとる)

科学少年を魅了した法廷短編ミステリー「光子の裁判」

1949年。「光子の裁判」という1篇のミステリー短編が話題になった。

「気がつくと私は何かの裁判を傍聴しているようです」――。

とある人物の夢の回想で展開するこのミステリーは、法廷に立つ被告「波乃光子」が証言するアリバイに検察官が尋問を続け、なぜか金髪碧眼の弁護士が光子を弁護し、反論を重ねていく典型的な法廷ストーリー。裁判の論点は光子が「2つの窓の両方を一緒に通って室内に入った」という証言が成り立つかどうかというものだった。

「あり得ない」と繰り返す検察官に、夢を見ている“私”は、「きっと弁護人が被告人の精神鑑定を要求するだろう」と推測するが、意外にも弁護人は真っ向から支持し、「キリバコ法」をはじめとしたいくつかの実験法を用いて光子の証言の再現を試みる。しかしその結果は、光子が主張する、両方を一緒に通って室内に現れたという証明はできなかった。勝負はあったかに見えた。

が、碧眼の弁護人は目をくりくりさせながら、「被告はそもそも経路なる属性を持たない何者かであった」と突拍子もない理屈で反論。そして「いつも不可分の、したがって2つの場所になどは決していることのないようなものでありながら、姿を現さない時には、2つの窓を通り抜けるような、第三の可能性もあり得ないものではない」と続け、1冊の英文で書かれた書物を熟読するよう裁判官と検察官に求めるのであった。

そして弁護人がその本を、夢を見ている“私”の顔に押し付けたところで、“私”はその奇妙な夢から覚めたのである。

摩訶不思議な展開をみせるこの短編の著者は職業作家ではなく、物理学者の朝永振一郎。後にノーベル物理学賞を、ジュリアン・シュウィンガー、リチャード・ファインマンとともに授与された気鋭の学者である。

“新しい物理学”量子力学を京都帝国大学で自学した朝永振一郎

1906年生まれの朝永は、高校時代に量子力学という「まったく新しい物理学」に魅せられ、京都帝国大学に進む。だが当時京都帝国大学には、量子力学を教える教員がおらず、同期の湯川秀樹らとともに量子力学を自主的に学んでいく。卒業後は大学で無給の研究員を続けた後、仁科芳雄に誘われ理化学研究所に入所。さらにドイツに留学し、ヴェルナー・ハイゼンベルクの研究グループで量子力学の研究を続けていくが、第二次世界大戦の戦火が激しくなり、帰国。

終戦後、焼け出された東京教育大学(現筑波大学)の一角で若手学者とともに「朝永ゼミ」を開き、研究を進めていった。朝永がノーベル賞受賞の対象となる「くりこみ理論」を完成させたのは、まさにこのゼミで若手と議論を重ねた頃。そして学者としての活力を漲らせていたこの時代に、これまで想像しなかったような新しい物理学が世界を変えつつあることを、一般の、とりわけ若い世代に向けて短編ミステリー形式で書き下ろしたのが冒頭の「光子の裁判」である。

光子の裁判で弁護人が展開する論理は、ダブルスリット実験についての量子力学的な解釈を一般向けに紹介したものだ。

この光子の裁判を読んで、量子力学に魅了されたのが高校生の平野琢也だった。

光子の裁判が収録されている朝永振一郎著『量子力学と私』(岩波文庫)

学校の物理は好きではなかったが、これまでと違った考え方で世界を理解する必要性から物理学を専攻

「学校の物理は好きではなく、光子の裁判の内容も充分理解はしていなかった」と語る平野だが、「光子の裁判」の読書体験を通じて「これまでとは違う考え方で世界を理解していかなければならない」という意識を抱いたという。

その意識は高校時代、「これからは新しい物理学を学んでいかなければならない」と物理学の道に進んだ朝永振一郎の姿に重なる。

そして平野は“これからの世界を知るため”に東京大学の物理学科に進学する。ただ研究者になろうと考えていたわけでもなかった。そのまま4年で大学を終えることを考え「就職活動をしたこともあった」(平野)が、「もう少し勉強をしたい」という思いが強くなり修士課程に進む。

そして出会ったのが現在の量子光学研究につながるレーザー研究である。

修士時代、東京大学物性研究所の極限レーザー部門に通い、短い時間幅のレーザーをいろいろな波長でつくる最先端レーザーの研究を進めていた平野は、ある論文に出会う。

真空状態で起こる量子のゆらぎを制御するスクイージングを実現したというアメリカの論文だった。

パルスレーザーを使って量子もつれを人工的に生成する

真空状態は一般的にはまったく「無」の状態と捉えられているが、量子の世界ではゼロ点振動の影響を受け、電場のゆらぎの積に下限があり(不確定性関係)、電場はゼロになることがなく常に変動している。スクイージングは、直交振幅の片方のゆらぎを犠牲にして、もう片方のゆらぎを人工的に小さくすることだ。平野はスクイージングがレーザーによって行えることを知る。物性研究所にはその光源が揃っていた。

平野は残りの検出装置を自作するなどして研究を進め、日本で初めてスクイージングを実現し、広帯域のスクイージングの直接観測に世界で初めて成功した。この時の研究経験が現在の研究テーマの1つ、パルスレーザーを使った量子エンタングルメント(量子もつれ)を人工生成する研究につながっている。量子もつれは、量子力学を量子力学たらしめている根本現象であり、今後社会実装されていくさまざまな量子技術の基盤だ。平野は修士から博士課程に進み、スクイーズした状態を光子検出する研究を推し進めるなどして、レーザーによる量子現象の制御の可能性を拓いていった。

人間が人工的に作り出す物質の全く新しい状態

大学院修了後、平野はそのまま東京大学教養学部の助手となり、新たな研究テーマに挑む。レーザー冷却技術を使って原子の位置と速度を極限まで制御した時に起こる「ボース・アインシュタイン凝縮(BEC)」を実現する研究である。

BECは、宇宙のどこよりも低い温度まで原子集団を冷却したときに現れる新奇な状態で、目に見えるような多数の原子が量子力学的な効果を示す状態だとされる。

気体原子は通常、空気中を秒速300mほどで飛び回るが、絶対零度(−273.15℃)に近い温度(100万分の1K(ケルビン))になるとその動きは秒速1cm程度に低下し、ほぼ動かない状態になる。するとバラバラだった原子の位相も均一化し、自在に飛び回っていた原子が、さながら大きな原子集団として振る舞うようになり、粒ではなく1つの波のような動きを見せるようになる。BECは宇宙空間の温度より3度低い絶対零度に近い温度ではじめて現れる状態。つまりBECは宇宙空間には存在しえず、人間が人工的に作り出す物質のまったく新しい状態なのである。

平野はBECの実験装置を学習院大学に着任した1998年から作り始め、3年後BECを実現している。BEC装置は、6方向のレーザーで原子を冷却、位置も運動量も凝縮させることができる。磁界を遮る特殊な箱に設置された世界唯一のBEC実験装置として、今なお改良が重ねられている。

BECが自在に実現できるようになれば、従来のような加工法を使わずに省電力で半導体製造を実現するなど、さまざまな分野での応用が期待されている。BECは世界中の物理学者がその研究を進めているが、平野はそのトップランナーの一人として位置づけられている。

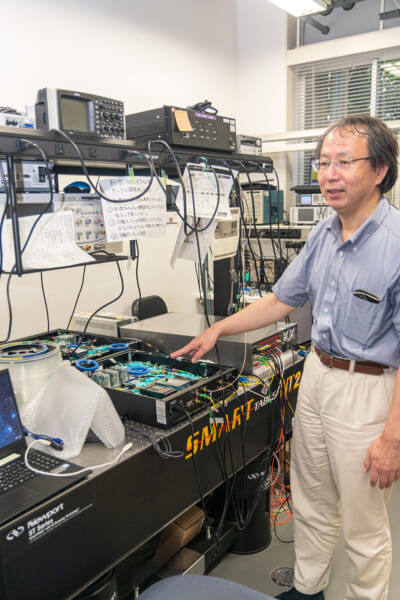

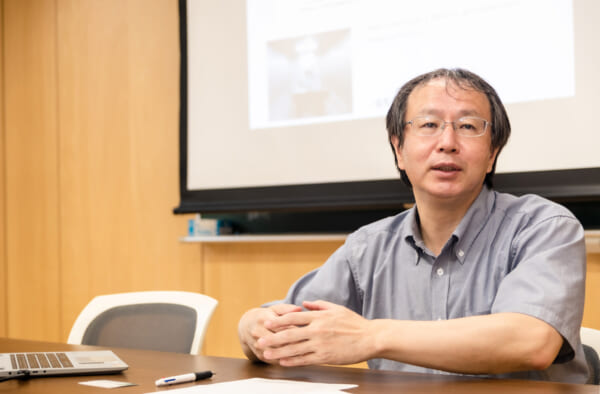

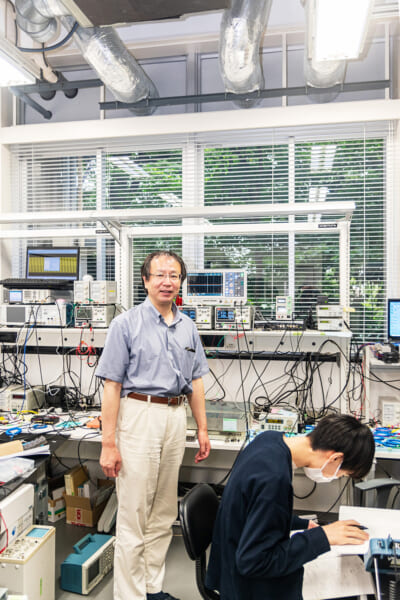

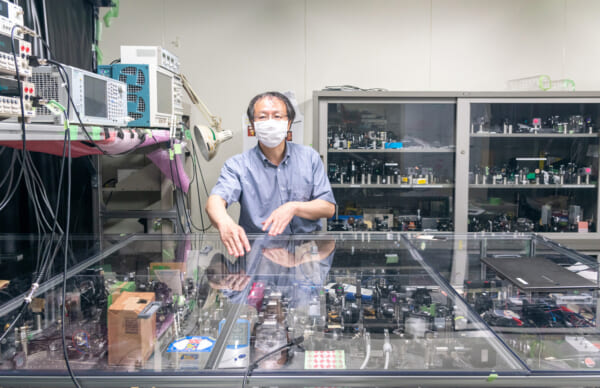

自作した装置について学習院大学の研究室で解説する平野。いずれも手作りガジェット感にあふれている。修士時代にレーザー機器を自作していたことが、現在の研究にもつながっている。かつては東京・秋葉原に繰り出しては、部品を買い集めていたが、最近は通信販売が充実したほか、既存の装置が増えてきて、便利になったと笑う。

既存の光ファイバー網を活用できるホモダイン検出式QKDを開発

さらに平野は、社会実装が進む量子暗号鍵配送(Quantum Key Distribution =QKD)において、連続量(Continuous Variable=CV)量子情報処理の1つであるホモダイン検出を使った方式、CV-QKDの実証を進めている。QKDは単一光子の偏光などで実現される量子ビットを基本単位とする方式が多く、商品化・事業化されている。

ただ単一光子検出は、光子を送る光ファイバーに余分な光が交じるとその影響を受けてしまうため、通常の光通信とQKDの共存は難しく、専用の光ファイバーを用いる必要がある。これに対し平野が進めるホモダイン方式のCV-QKDは、ほかの光の影響を受けにくい上、室温で作動する市販の検出器を用いることができる。したがって光ファイバーで異なる波長のデータ通信が行われていても影響を受けずにQKDが可能となる。既存の光ファイバー網を利用できるので、初期投資の少ない、かつメンテナンスコストの小さいQKDが実現できるのだ。

劣る物量でアメリカや中国と同じやり方を真似れば、原理的に厳しい

高校時代「これからの世界を知るために」量子力学を学ぶことを志し、修士で研究を深めた量子光学の世界で試行錯誤を繰り返すなか、いつしか平野はそのトップランナーとして未知と既知の境界に立っていた。

トップランナーとして当然国内外の研究者の動向は日々ウォッチしているが、先行しているとされるアメリカや中国の状況に対して、とくに脅威や不安を感じる様子はない。

「たとえば量子情報分野にも、以前に比べて国からの研究費がずいぶん付くようになりましたが、それでもアメリカや中国に比べるとまだ桁違い。1つの研究室につく予算だけでなく、人材も多い。ポスドク(博士課程修了者)の数も10人、20人抱えるのが当たり前。物量ではかなわないという声がよく聞かれる。かと言って日本が負け続けているということではない」とおだやかに、かつ決然と語る。

平野は論文を査読で却下された経験を持つ。ホモダイン方式のCV-QKDの論文で「安全性に問題があるので量子暗号鍵配送として成り立たないのではないか」と査読者から却下され、さらに査読者の主張と同じ内容の論文が投稿していた雑誌に掲載されたのだ。

「自分は正しいのだと思って自信を持って書いていても、そういう反応をされる場合が量子技術の世界ではまだまだある。新しいアイデアを出す余地があって、そのアイデアが良いものかどうかわからないことが出てくる。CV-QKDの論文については、正しい、可能であると思っていたので、却下されても、理解されるように、可能であることを丁寧に示していったが、結局、査読者の主張と同じ内容の論文を出したグループは、宗旨替えをした内容の論文を別の論文誌に出版するということになった」

平野は“彼の国では…”の論には与しない。その論を適用するとずっと後塵を拝することは目に見えているからだ。

「基本的にアメリカや中国でこうやっているから、日本もこれをやろうという考え方をすることが多いが、それは必ず苦しい戦いになる。後追いを、劣る物量で行うことになるからである。

私は日本国内には優れた研究が行われてきたことを知っている。決して日本の研究が負け続けているとは思っていない。重要なのは、優れた研究から生まれた優れたアイデアを世界に出す戦略、先頭に立つにはどこで勝負すべきかを真剣に考えること。量子技術は、新しい産業を生み出すことが期待されており、その場合も新しい試みが重要」

平野が問題視するのは、日本の規制だ。

「サイエンスにはつきものだが、とくに量子は新しい分野だから、新しい挑戦をしなければならない。新産業を生み出すときは、インターネットの黎明期のようにグレーゾーンに踏み込むことを遠慮していると遅れてしまう心配もある。そのためにもいろいろな考えを持つ人が意見を交流できる場が必要だと考える。とくに社会実装に近いテーマを扱う量子情報にとって、量子ICTフォーラムのような組織は重要。最近は官僚や政治家からの関心も高まり、以前に比べ研究予算もつきやすくなった。さらなる発展のためには分野・業界の違う人がもっと参加してほしい」

かつて平野が「これからの世界を知るために」踏み込んだ量子力学は、「これからの世界をつくる」サイエンスに変貌しつつある。平野自身も、その世界をつくる側の最前線に立ち、若い“量子ネイティブ”と議論と実験を重ねている。

大学院時代のレーザー研究が、いくつもの研究に広がっていった

――物理学の世界に進もうと思ったのは高校時代と聞いていますが、昔から研究者になることを目指していたのですか。

「高校時代から物理に興味はありました。ただ学校の物理は好きじゃなかった。試験のために、暗記的な教え方がなされている気がして。でも物理的な世界は興味がありました。

昔から本を読むのは好きで、高校時代に出会った本のなかに朝永振一郎さんが書かれた『光子の裁判』があったんです。主人公が見た夢のなかで展開するエッセイのようなスタイルのミステリーで、波乃光子という人が2つの窓を同時に入ったということを主張している。検察が『そんなことはあり得ないだろう』と追及するんですが、光子の弁護士が『あり得る』と量子論的に弁護する。そこには世界を無限次元複素空間のヴェクトルで捉えるべきということが書いてあって、イギリスの物理学者、ディラックの話が出て来たりして、正直よくわかりませんでした。ただこれからはまったく違う考え方で世界を理解しないといけないということが本質的に示されていて、それはどういうことなのかという疑問が湧いたんです」

――大学に入ってからは研究者になるべく授業に臨んでいた……。

「研究者という道もあるな、くらいで、とくに決めていたわけではないんです。実社会で会社員になるイメージも持っていた。4年のときは就職活動もしましたし。割とふわふわしていました。ただもっと勉強したいという気持ちが勝り、修士に進んだところで、量子光学に出会った。その時の研究が面白くて、そのまま研究者になった感じです」

――いま研究テーマは大きく3つありますが、それぞれ別々に取り組んでいったテーマなのですか。

「基本的にいまの研究は修士1年の時に始めた研究で、それを続けています。パルスレーザーでスクイーズド光を実験的につくるということから始まっています。きっかけは1980年代後半のアメリカの論文で、スクイーズド光が実証されたということが書いてあり、読んでみると当時通っていた東京大学物性研究所(六本木)にあったレーザー機器で実験できそうだった。足りないものもありましたが、それは部品を買ってきて自作しました。物性研究所でのテーマも極限レーザーをつくることだったので、取り組みやすかった。3つのテーマとも最初に手掛けたホモダイン検出がコアな技術としてあります。

原子や光の量子力学的な性質を光の技術を使って制御し、その応用を目指すことが私の研究の根本にあります。

レーザーを生かした量子光学研究の道に進むことができたのは、当時の指導教授の故松岡正浩先生との出会いも大きいと思っています。また、極限レーザー部門には『量子力学と新技術』という文章を書かれた矢島達夫先生もおられました。矢島先生はレーザーの父と呼ばれる霜田光一先生の研究室で助手をされてから物性研究所の助教授になられた方で、スクイーズド状態について詳しい方です。とても恵まれた環境であったと思います」

――3つの研究テーマのうち、とくに力を入れていることはありますか。

「とくにどれがというのはありません。ただホモダイン検出器を使ったCV-QKDの研究は国の予算もいただいていて、関わっている人や組織も多く私自身がやらなければいけないことも多いので、スケジュールに合わせるために必死に取り組んでいます(笑)」

――修士の時代から量子暗号などは意識していたのですか。

「量子暗号は提唱されていましたが、当時は知りませんでした。レーザーを使ったスクイージングで真空の量子ゆらぎを制御できるという研究が進んだのが1980年代の後半からで、2000年代からその応用の可能性が見えてきた。そのなかに、直接ではありませんが量子暗号などが入ってきた流れです。

私自身、大学院入学時は、時間幅の短いレーザーをつくる研究に取り組みました。現在では、化学分野や加工などへの応用が広がっている研究です。レーザーで冷却するボース・アインシュタイン凝縮は、大学院ではなくてその後の東京大学の助手時代に始めた研究です」

――ボース・アインシュタイン凝縮(BEC)の研究は、どのような応用の可能性がありますか。

「まず物理学の根本的な未解決問題、量子多体系を理解することにつながると考えています。BECがコントロールできるようになれば、将来的には波長の非常に短い原子波を用いた微細加工を実現することができたり、新しい材料開発もできると思っています」

量子情報の社会実装にはセキュリティクリアランスの整備が求められる

――ここ数年、量子力学を取り巻く世界は非常に盛り上がりつつあります。量子コンピュータや量子暗号の話題もネットの記事では日々何か見かけるほどです。当然国内外で競争が激化していると思いますが、聞こえてくるのはアメリカや中国とは資金規模も人材も量が違うという話です。

「確かに量子情報分野でトップクラスの研究室を見ると、非常に資金が潤沢にあり、博士号を持ったポスドクと呼ばれる研究員が10人はいる。どこにどんな人材がいるかを把握していて、ネットワークを介してヘッドハンティングをするなどダイナミックです。国内でも量子情報分野には予算がついてきていますが、確かにアメリカや中国と比べると桁が違ってくる。物量では負けています。

日本は負け続けているという人もいます。物量ではそうかもしれない。かといって日本が負けているとは思わない。量子情報だけでもいい研究は国内にたくさんあります。物量で負けているからといってアメリカや中国のやり方に倣ったやり方を取るのは難しいと思います。

そこを突破できるやり方を考えることが大事だと考えます」

――何か方法論のようなものはありますか。

「サイエンスにはつきものだと思うのですが、何か新しいことをしようとすると規制が枷になる気がします。日本はそこが突破できないイメージがあります。アメリカや中国は、そこのグレーゾーンにどんどん入っていく。そして先行事例が出て日本でも予算がつく。そのやり方だと体力が劣るのに後追いをすることになってしまうわけです。ベンチャー企業が出てきやすい環境、グレーゾーンに踏み込める環境をつくることが重要になってくると思います。

その点で言えば、量子技術分野は国の安全保障に関わることが多く、量子ICTフォーラムでも有識者の方のご意見を伺うなどの活動をおこなっています。国際的に展開するとセキュリティクリアランス(秘密情報を扱う人の適格性)の問題が出てくるわけですが、日本はそこがまだ整備されていない。

たとえばアメリカと交流しようとすると、そこがクリアになっていないとできない。アメリカは昔からアカデミアの人材を使いつつどうやって機密を守っていくかという仕組みづくりの長い伝統がある。そこが日本と大きく違うところです。それと日本の場合は社会的な拒否反応もありますので配慮が求められ、やはり新しいアイデアが必要です。

これは量子ICTフォーラムが扱う大きな課題だとも思っています」

楽観的に考え、どんどん新しいことに挑戦できる環境を

――量子ICTフォーラムの役割はそういったところにもあるのですね。

「量子力学の原理を使った技術やアイデアを世の中に役立たせるためにはクリアしなければならないたくさんの課題があります。そこを解決し、突破するにはいろいろな人の力が必要です。そのためにも量子ICTフォーラムには、もっといろいろな人に参加してほしいと思っています。

これはどの研究にも言えることですが、いろんな人がいることが重要で、研究者のタイプも真実を追求する人もいれば、新しいことに挑戦するタイプもいることがいい。間違ったことを言う人もいるかもしれないけど、新しい考え方を見つけて進んでいく人が必要なんです。

量子力学というのは、われわれが世界をどういうふうに捉えるかという点で本質的に新しい学問で、長い目で見て必ず世界を変えていくと思います。そこがとても面白いと思うんですね。日本は衰退するとか、もう新しいものが出てこないんじゃないかとか、そんなふうに思っている人は割と多いんですけれども、私はそうは思ってないんです。

とくに量子力学の世界はまだわからないことが多く、自分が正しいと思っても周りが理解してくれないことはありますから。私も論文を査読で却下されていますので。周りの理解が足りないとすれば、理解してもらうためにどうすればいいかを考え、挑戦し続ける。

できるだけ自由な環境をつくってあげることも重要だと思います。研究室の若い人には、楽観的にいろんなことに挑戦しましょうと言っています」

20年以上改良を加えてきた、手作りのボース・アインシュタイン凝縮装置