会員インタビュー 光量子の目から見る科学技術イノベーションの世界

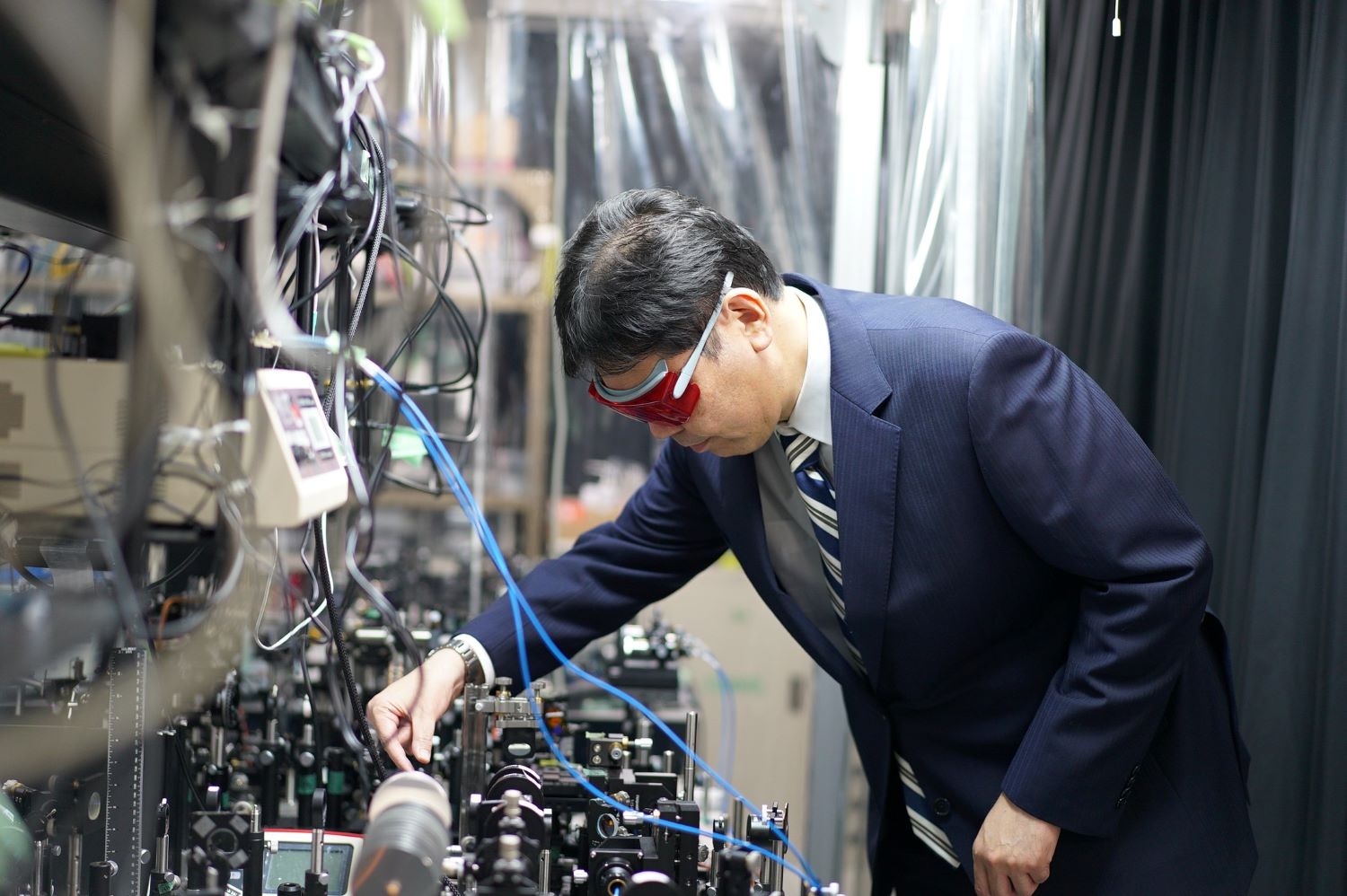

京都大学 工学研究科 電子工学専攻 教授 竹内 繁樹

生物の多様性を生み出したといわれる「カンブリア爆発」。進化生物学者アンドリュー・パーカーはカンブリア爆発の原因として、目を持つ生物の誕生による淘汰の加速化、「光スイッチ説」を提唱した。今から5億数千万年前、生物史上、はじめて目を持った三葉虫が生まれた。このあと生物は獲得した目により、獲物を追いかけたり、逃げたりする戦略オプションが増え、これが、多様な生物を一気に生み出す契機になったという。目は、生物にとって、生死を決める切実な機能なのだ。その中で、生物進化の頂点に立った人類は、今なお、目で光をとらえることで、五感中、8割の情報を得ているともいわれる。

だからこそ、ものがなぜ見えるのかは、古くから哲学者や科学者たちを惹きつけてやまないテーマだった。たとえば、ピタゴラスは、目から見えない触手のような光線(火)が出ていると考えた。今から思えば、微笑ましくもある、奇想百出の古代。これが中世になると、様相が一変する。イブン・アル=ハイサムが『光学の書』を著し、ものが見えるのは、「光が目によって受信されるからだ」とした。17世紀に入ると、光の正体は何か?という議論が俄然、活発になってきた。ホイヘンスは、光は「波」だといい、ニュートンは「粒子」だと主張した。

1900年代に入って、波派と粒子派の長い論争を終結させたのは、アインシュタインだ。アインシュタインは、「光は、波の性質をもった粒=光量子の集まりだ」と喝破。その後の量子科学の発展によって光の本質の解明は大きく進展した。しかし、今なお、光は謎に満ちている。

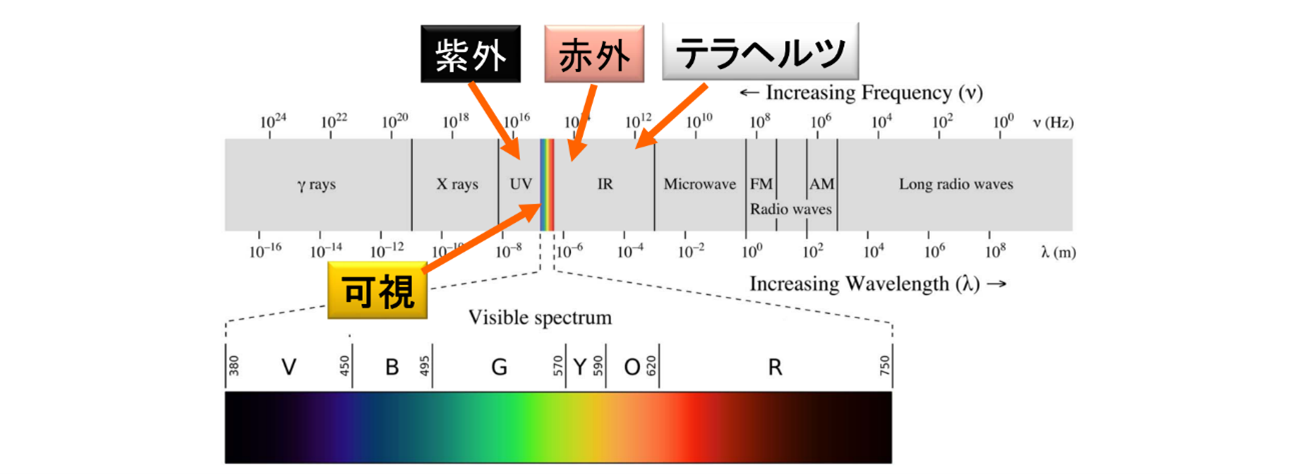

その中で、われわれが普段、意識しているのは可視光の世界に過ぎない。その幅はわずか、波長にして0.4~0.7μmの範囲だ。

それでも可視光の外にあるものが見える世界は、日常となりつつある。たとえば、テレビのリモコンの先端をスマホで映してスイッチを押せば、目では何も見えないのに、スマホの画面では明るく灯る。これはスマホのセンサーが、リモコンの発する0.9~1μmの赤外線の光子を捉えられるからだ。

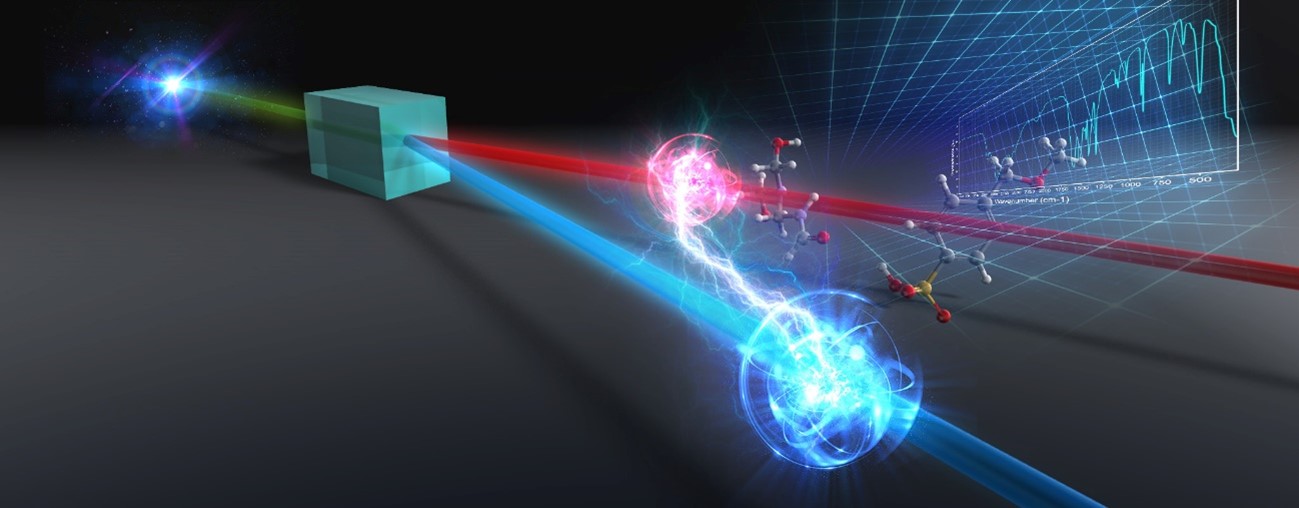

さらに、光量子技術を使えば、次元の違うレベルで、今まで見えなかった世界が見えるようになる。たとえば、10μm付近の波長の赤外線の吸収のされ方から、物質中に含まれる分子の構造すらセンシング可能だ。量子力学が誕生して、そろそろ100年。これからの100年で、人類は量子力学の本当のインパクトを知るだろう。生物が初めて目をもったときのように、量子の目を通し、跳躍的な視点から多様性を持った世界が見えることによって。この未知の世界を明るみに出す光量子技術は、今は手品のように見えるかもしれないと竹内繁樹は笑う。

物理と工学の領域を自在に往き来する竹内は、人類にとっては量子の目のクリエイターだ。光量子の可能性をさらに拓き、世界を驚かす科学イノベーションを牽引する。基礎から応用までの垂直的に深い知識基盤と、横に広がる産学のネットワークが独創的な研究を生み出す源泉だ。竹内からすれば、量子科学の社会実装は、ようやく萌芽の時を迎えたにすぎないという。話を聞けば、聞くほどに、これからの量子科学技術の爆発を予感させる。

その引き金となるのが、光量子による量子もつれだ。竹内はまず、その光子を操るスイッチを創り出した。また、英語のクォンタム・エンタングルメントを「量子もつれ」という魅力的な日本語として定着させることにも心を砕いたという。そんな竹内繁樹の操る、量子の目にはどのようなビジョンが映っているのだろうか。

今回、夢は語るが、根拠なき空想には与しないという、「量子もつれ」の父から、光量子の可能性、量子技術イノベーションの実相と、それを支える研究環境の創造法、われわれが取り組むべき課題について聞いた。

(インタビュー・構成・写真:増山弘之)

<目次>

シュレーディンガーの猫とルイス・キャロルの『タングルド・テール』

――量子もつれの由来と光子の魅力について教えてほしい

ルイス・キャロルといえば、『不思議の国のアリス』で有名だ。本名はチャールズ・ラトウィッジ・ドジソンという数学者でもある。このため、何かと物理と関係が深い。量子重ね合わせの説明にはシュレーディンガーの猫が活躍するが、現れたり消えたりする猫は、まさに『アリス』に出てくるチェシャ猫の振る舞いからヒントを得ている。そのルイス・キャロルが書いた、数学のクイズに関するエッセイ集に、『タングルド・テール(A Tangled Tale)』というタイトルがある。そのタイトルは「もつれっぱなし(話)」と訳されている。私はそれにあやかって、英語でクォンタム・エンタングルメントと呼ばれる概念が、日本でも一般に幅広く理解されるべく「(量子)もつれ」という呼び方が定着するよう働きかけるなど、努力した。

さて、量子力学で、量子もつれ状態を実現するにはいくつもの方法がある。もつれさせる量子だけでも、原子、光子、スピンと、いろいろある。その中で光子の魅力は2つだ。一つは、「常温で、量子重ね合わせ状態や量子もつれ状態が維持できる」こと。超電導量子ビットを作るには、mKの低温環境が求められ、大掛かりな希釈冷凍機が必須となるが、光子であれば室温で量子状態が維持できるため、扱いやすく、機器もかなり小型化できる。

もう一つは、「遠隔地にも伝送可能である」こと。なぜかというと、他からの干渉を受けないからだ。10万光年離れているアンドロメダ銀河から光子が飛んでくることで、われわれは銀河をイメージで認識できる。一方で、宇宙空間では様々な方向に多くの光子が飛び交っており、アンドロメダ銀河から飛んでくる間に、横からくる別の光子に跳ね飛ばされてしまってもおかしくない。しかし、銀河のイメージが見えるということは、それらの光子が10万光年かけて飛んでくる間、他の光子と相互作用しないことを意味している。これが、長距離であっても、光ファイバーや衛星で、光通信や量子暗号通信が出来る理由でもある。

また、以前から、光はさまざまな場面で計測やセンシングに使われている。顕微鏡や天体望遠鏡は古くから用いられている、今でも不可欠なセンサーだ。さらに最近では、自動車の周辺に何があるかを探知し、建築物や身体のプロポーションを3次元的に計測するライダー(Lidar)。そして、分光計測器等々、急速に応用範囲は拡大している。

この光センシングに関して言えば、もつれ合った光子の量子状態を自由に操ることにより、これまでなかった新しい光の状態を創造し、その光によって今まで見えなかった世界が見えるようになることが期待できる。

――光量子のもつれ状態を操るとはどういうことか?

普通の人はそうは見ないだろうが、水道をひねり浴槽にお湯をためると、その中には本当にたくさんの水の分子が、無数に存在している。それと同様に、LEDや蛍光灯から発せられる光の中には、たくさんの光子が無数にいる。蛍光灯の下の手のひらの上には、毎秒10の12乗個以上、つまり、毎秒何兆個もの光子が降り注いでいるのだ。

ところで、水のなかで水分子は普通でたらめに存在しているが、もしもH₂Oの粒子が同じ方向に並んで流れてくるような「水」があれば、普通の水とはまったく異なる性質を持つだろう。それと同じように、光子も光のなかでは普通「でたらめ」に存在している。光子の量子状態を自由に操るとは、H₂O分子が1個ずつ並んで出てくるような状態が作れるということだ。

つまり、ある地点にいる光子と、別の地点にいる光子を、完全に同時刻に存在させたり、また光の中で、常に2つの光子がペアとして存在しているような状態をつくり出すことができる。さらに、そのようないくつかの「相関」が、同時に存在するような重ね合わせ状態をつくりだすこともできる。

専門的な言い方を許していただくと、量子もつれ状態とは、「2つの系(粒子)の状態が、それぞれ単独の状態の直積では表せない相関関係を持つ」ものだ。光子は、数、時間、周波数…等において量子同士の相関関係をもたせることができ、多様な量子もつれが作りやすい。

光のなかで、光子はもともとランダムに振舞うものと思われてきたが、量子技術を使えば、量子状態を、究極的には、自在に操作することができる。個々の光子を操作することで生み出される新しい量子的な「光」の状態は、量子回路や、量子通信、暗号、センサーといった形で、さまざまな展開が可能となる。これを活用すれば、科学・学術やアプリケーションにも、今までの常識を書き換える、大きな波及効果をもたらすことができるのだ。

――先生の研究範囲はずいぶん広く、取り組みテーマも数多くあるようにお見受けするが、大枠ではどのような領域と捉えればよいか?

一言でいうと、光子の量子状態の制御とその応用ということになる。具体的には光子を用いた光量子回路の研究、それの発展形として、量子もつれ光子対を用いたセンシング(光量子センシング)の研究、また光子を操るためのナノ光デバイスの研究が挙げられる。

光子の量子状態の追究にあたっては、基礎理論から応用まで、垂直的に取り組んでいる。垂直的というのは、量子力学とは何か?という哲学的な視座をも含んだ基礎から、社会実装までを視野に入れた取り組みを指している。

垂直的な研究には深みがある。新しい技術領域においては、基礎理論が固まるのを待つという方法も、もちろんある。しかし、基礎理論が樹立した後になってから、はじめて応用を考え、また余所から取り入れても、どうしても後追いになり、革新的なものは生まれない。よって、私の研究では、どこかの木を切ってきて接ぎ木をするのではなく、タネを植えて発芽させ、苗木を育てていくことに力点を置いている。苗木はやがて地に深く根をおろし、大樹へと成長していく。

このような研究スタイルになったのは、もともとサイエンスのいろいろな分野に興味があったこと、また一度、産業界に身を置かせて頂き、社会実装の現場に触れたことが影響していると思われる。

――そもそも科学者を志した背景を聞かせてほしい

子供の頃から、理科的なものに興味があった。小学生低学年で学習研究社の「ひみつシリーズ」を何冊か、ある方からプレゼントしていただき、その後も集めていった。知らないことを理解出来るのは楽しく、さまざまな事を自然と憶えられた。小学生高学年からは、対象がブルーバックスに変わった。取り上げられているのは「マクスウェルの悪魔」、「無限のエネルギーを生み出せるか?」、「量子の不思議」といった内容だ。これらを読み漁った。

中学生になると「電気部」という部活に参加した。電気部がきっかけで、電子工作や、Apple-IIやMZ-80などの「マイコン」に惹きこまれていった。装置の自作や、コンピュータのプログラミングにチャレンジしていく中、自然と物理学に関心が高まり、高校生の頃には、将来、科学者になりたいと考えるようになった。

――量子技術研究への動機はどのように生まれたのか

大学院では、超電導トンネル接合素子を使った極短波長の超音波素子の研究に取り組んでいた。物質に、その波長が分子1個サイズの音波(THzレベル)を当てることで、その分子レベルでの構造が見られるのではないかという研究だ。そのような研究を進めるなかで、素子のもつ量子的な効果により強く関心をもつようになっていった。実は、この超電導トンネル接合素子は、量子ビットにも使われている。

米一粒、炊飯プロセス研究での奮闘~量子デバイス研究へ

――アカデミアから、産業界に転身されたのは量子デバイスを作るためか?

当時は、電機メーカーをはじめとして電子デバイスの研究が盛んに行われており、社会実装により近いところで、量子デバイスの研究がやりたかった。そこで、関連する企業をさまざま訪問して就職活動をした結果、尼崎にあった三菱電機の中央研究所にご縁をいただいた。

ところが、新入社員研修のテーマとして手掛けることになったのは、まったく予期せぬ仕事だった。あるとき、会社の上層部のある方の鶴の一声で、「これからはコメ再興の時代、コメの研究だ!」という命令が降りてきた。はてさて、どこでやるのかと議論になり、巡り巡って、それは基礎研究に入るから(?)中央研究所がやるべきという話になった。では、誰が?と、それは新人だろうということで、私にお鉢が回ってきたというふうに伺っている。

当初は、量子デバイスを作りたくて入社した人間が、研修の一貫とはいえ、コメの研究をすることに悩んだ部分もあった。しかし、やるからには、会社にとって意味のある研究にしたかった。改めて考えてみると、「コメを炊くのに、なぜ普通30分以上かかるのか」という疑問が湧いてきた。一つ一つは小さい米粒を炊くのに、5分で出来てもおかしくないではないか。

先行研究を当たってみると、炊飯の研究は家政学部の調理研究の範疇だった。それらの研究では、米を炊飯器で炊きつつ、炊いている途中で炊飯を止め、その米粒を輪切りにするなどして研究が行われていた。しかし、これでは加熱を止め一度冷やしてしまうため、ものの性質が変わってしまう可能性があり、正しく測定したとは断言できない。

炊飯が米粒のなかでどのように進行するのかを知るには、炊飯しながらリアルタイムかつ非破壊で、米粒一粒の中で何が起こっているかを観察しないといけない。そのような観察手段として、NMRマイクロイメージング装置が使える可能性があった。しかし、調べると、当時、日本には2台だけ、東京水産大学とつくばの食品総合研究所にあるらしいことが分かった。しかしこれがあれば、100μmくらいの分解能で米粒内部の状況を知ることができる。早速、部長に同行いただき、共同研究をお願いしにいったところ、有難いことに東京水産大学の渡辺尚彦先生が受けてくださった。

――量子デバイスと程遠い米の炊飯研究は、何か役に立ったのか?

取り組んだのはこんな研究だ。NMRの中で測定ができるよう、米が一粒だけガラスチューブ中で炊ける装置を自作。NMR内では金属が使えないので、魔法瓶状にしたガラス管の内部に、高温に熱した空気を導入し、設置したガラスチューブを加熱、そのチューブの中心部に水とともに設置した米粒を加熱した。実験の間、米粒が動かないように、固定するためのホルダーも手作りで作った。これらの準備には、修士時代のさまざまな実験技術が役立った。また、特殊なNMRのイメージングを高速で取得する測定プログラムも作った。これには昔の電気部以来のマイコンに関する知識が生きた。結果として、炊飯の途中でコメ1粒の内部でどのように炊飯が進行するかを、リアルタイムで1次元イメージングすることに成功、沸騰に近い温度で急速に、デンプンの糊化が内部で進行していくことを明らかにできた。

また、こんなこともあった。商品開発や製造を行っている事業部の現場では、搭載できる新機能が何かないかと、本当に真剣に探している。例えば、三菱電機の電気釜に「うまみ炊きボタン」という機能がある。これは、炊飯のため昇温されている途中に、ある温度で一定時間保つことで、米の中にもともとある酵素の働きにより、ご飯の甘みを強くすることができるもの。この機能は、私の後に入社した方が、専門のライフサイエンスの知識をつかって発案されたアイデアが基になったものだ。このアイデアには、炊飯器を開発しているセクションが興味を持ち、1~2年後には電気釜に実装されていた。

このコメの研究も、振り返ってみれば、研究アプローチの仕方を学び、また産業界における実装のステップやスピード感を理解する良い機会となった。さらには、量子技術の研究にも大いに役立つことになった。そもそもNMRは、見方を変えれば、量子コンピュータそのものとも言える。スピン制御シーケンスの手順や位相緩和の制御方法は全く同じだ。つまり、何かの研究をすることにおいて、無駄になるものは一つもない、必ず、どこかで生きてくるものだと気づかされた。

量子もつれによるセンシングを可能にする「光子間スイッチ」の開発

――その後は、量子デバイスの研究に着手できたのか

米の研究と並行して、従来とはまったく違う量子デバイスの研究についても調査をするなかで、1992 年にドイチュとジョサが発表した、量子アルゴリズムに関する論文を知る機会を得た。そして、1994年になると、ショアが因数分解アルゴリズムを開発したという話を聞き、量子コンピュータは何かブレークスルーをもたらすのではないか、今は純粋に理論的な提案にすぎないそれを、実験で検証したいという思いが強くなった。量子アルゴリズムの物理的な実装にあたっては、当初、電子の場を使って取り組むことも検討したが、先述のように、室温でも重ね合わせ状態が保たれる、光子を使った量子コンピュータへの関心が高まっていった。

しかし、いよいよ量子アルゴリズムの実証の研究に着手できると喜んだのも束の間、日本経済はちょうどバブル崩壊時期で、その影響で、三菱電機の基礎研究も見直しの時期となっていた。そこで、外部から予算を得てなんとか着手しようと、JST(科学技術振興機構、当時は新技術事業団)の「さきがけ」プロジェクトに応募することになった。

申請当時、私はといえば、26歳の一若手研究員。実績もあまりなかった中で、幸いにして、この申請を採択いただくことができた。このプロジェクトでは、単一光子を用いた、量子アルゴリズムの研究に取り組んだ。1つの光子を、多数の経路や偏光を使って重ね合わせ状態にすることで、アルゴリズムを実装する提案だった。そして、ついに1998 年、量子コンピュータのアルゴリズムを実証することに成功した。これは単一量子を用いた実験としては、世界初のものだった。

――必然的に量子ビットを増やす研究につながっていったと?

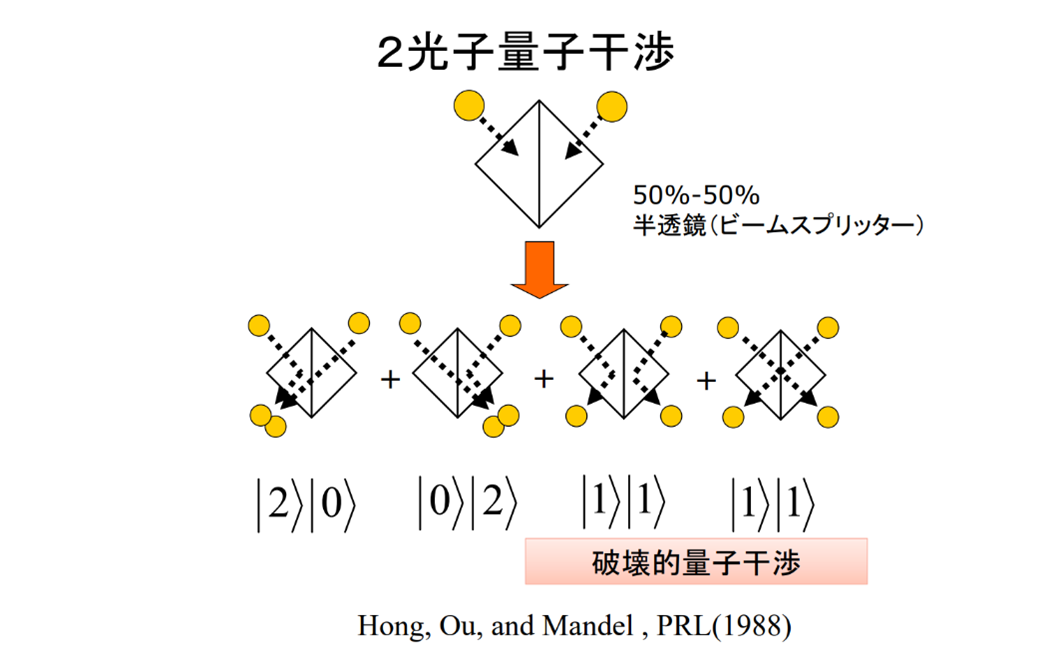

さらに、より多くの量子ビットでの計算を可能にするには、複数の光子を用いなければならない。そこでまず、光子一つの状態を、もう一つの光子の状態で制御する「光子間スイッチ」を実現する必要がある。われわれは、2つの光子を「半透鏡」に入射した際に生じる「2光子量子干渉」という現象に着目した。半透鏡とは、光を半分反射し、半分透過する特殊な鏡だ。

原理はこうだ。半透鏡に2つの光子が別々の面から入射した場合を考えるとしよう。古典的な粒子であれば、下図に示したような、4つの状況が出現するはずだ。

ところが、光子の場合、「両方の光子が反射した状態」と、「両方の光子が透過した状態」が打ち消し合うような「破壊的量子干渉」を起こし(右の2パターン)、2つの光子が別々の面から出力されることは起こらない。われわれは、この現象を、半透鏡の透過率(反射率)を調整して、光子間のスイッチに応用する提案と実証を行った。

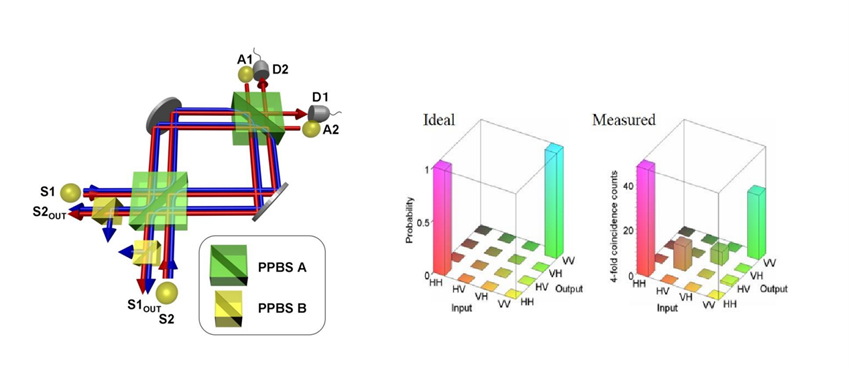

光子間のスイッチができれば、次の課題はそのスイッチを組み合わせて「回路」を作ることだ。ついに、われわれは、入力された2つの光子の偏光が、両方とも垂直偏光(H)もしくは水平偏光(V)の場合だけを、その2つの状態の重ね合わせを壊さずに抜き出す、「量子もつれフィルター」を実現した。

量子もつれの応用で、新たな人類の目を創造する

――光子の量子もつれ状態は応用範囲が広いということか

光子の量子もつれ状態の応用は、量子コンピュータや量子暗号だけに留まらない。われわれは、量子もつれ状態にある光子対を光源とする新たな微分干渉顕微鏡、「量子もつれ顕微鏡」を世界で初めて提案し、実現することに成功した。

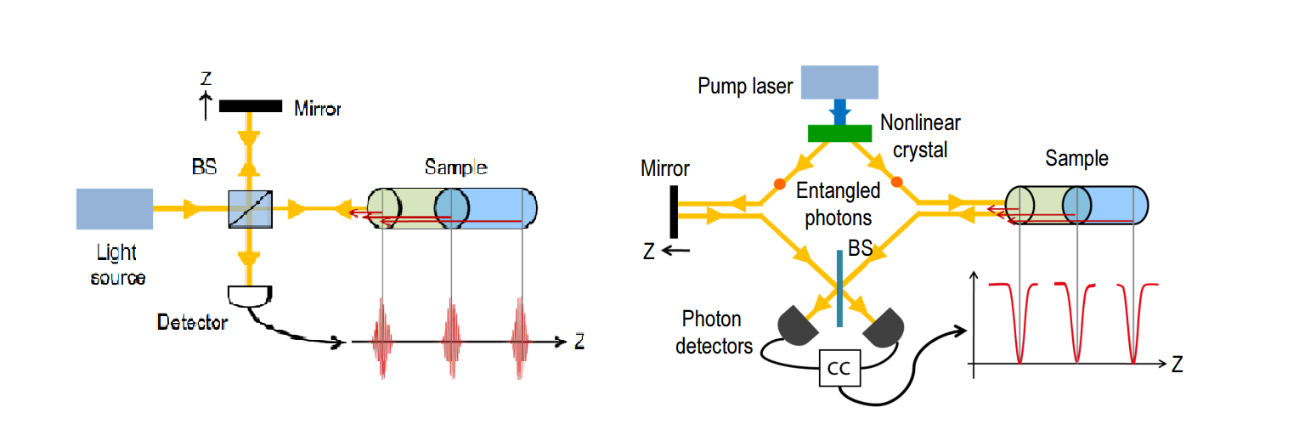

従来型の微分干渉顕微鏡では、レーザー光などを半透鏡で2つのビームに分けた後、観察するサンプルに照射する。それらのビームがサンプルに隣接する、異なる2点を通過する際に、そのサンプルの厚みや屈折率差により位相差が生じ、これらのビームを再び半透鏡で合波する際の干渉結果を測定する方法(位相測定)をとる。

このレーザー光の代わりに、量子もつれ状態にある光をもってすれば、標準量子限界を超えた位相測定感度が実現できる。これを「位相超感度 (Phase super sensitivity)」と呼ぶ。われわれは、光子の個数に関して量子もつれ状態にある光を用いた微分干渉顕微鏡である「量子もつれ顕微鏡」を実現し、通常のレーザー光を用いた場合よりも、同じ光量で、より高い精度や深さ方向の分解能が達成できることを実証した。

次に、光子の時間・周波数に関するもつれ状態を応用したのが、量子光コヒーレンストモグラフィ(QOCT)だ。既存の光コヒーレンストモグラフィ(OCT)は、現在、眼科での眼底観察などで、広く利用されている。ただ、OCT の分解能は、5~10µm 程度に留る。この問題を解決し、水分を多く含む生体の中、光の分散があっても、分解能が劣化しない特徴を持つのが、QOCTだ。

仕組みはこうなっている。まず、ポンプレーザーを非線形光学結晶に照射することで、光子対を発生させる。光子対は時間・周波数もつれ状態にある。この2光子量子干渉を用いて測定するという方法だ。われわれは、分解能 3 ∼ 4µm の高分解能域で、初めて完全な分散耐性の実証に成功した。これは、QOCT 分解能が、水などの分散媒質を通した状態でも維持されることを意味する。

この研究では、結晶の分極を、それぞれの場所ごとに微妙に変化させながら反転させた素子によって、非常に広い周波数範囲にわたる量子もつれ光を実現した。

――このような成果が次の展開につながっていると?

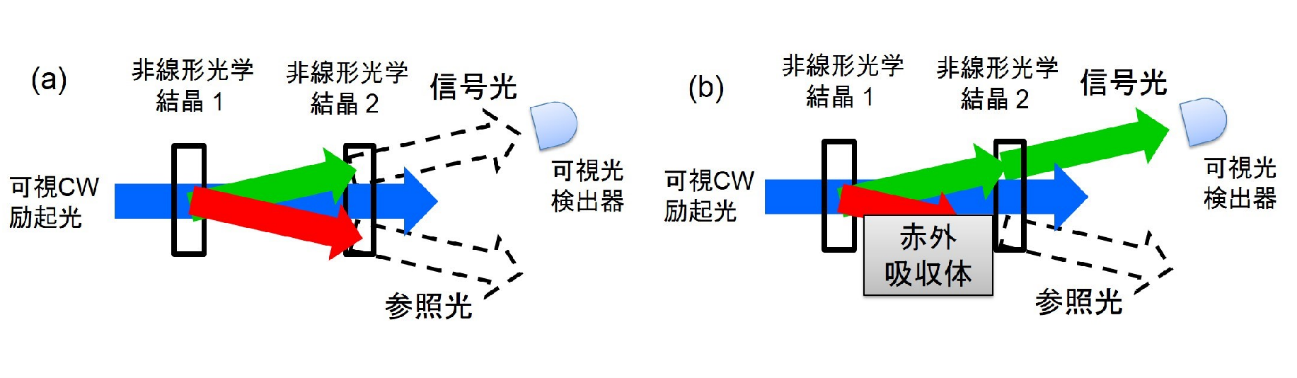

今取り組んでいる文部科学省の「Q-LEAP(光・量子飛躍フラッグシッププログラム)」の「量子もつれ光子対を利用した量子計測デバイスの研究」では、量子もつれ光子対を利用した、まったく新しい赤外吸収分光装置の研究開発を進めている。

赤外吸収分光装置、特にフーリエ変換型装置(FTIR)は、それにより取得された吸収スペクトル(吸収量の波長依存性)が、分子ごとに異なるため、分子の同定や定量に欠かせない存在だ。しかし、この40年間FTIRの原理は基本的に変わってないと聞いている。現在の装置では遠赤外線の光源にシリコンカーバイドなどのヒーターが用いられ、発熱への対策などのため装置は大型化する。また中・遠赤外域での高感度な検出器実現のハードルが高く、これ以上の小型化は困難な状況にあった。

今回の新しい「赤外量子吸収分光」は、可視域の検出器と可視域の光源のみ、いわばグリーンのレーザーポインターとスマホのCMOSカメラで、不可視の領域の赤外線の検出ができるという、ちょっと手品のようなシステムだ。

(b) 非線形結晶1からの赤外参照光が吸収されると、上述の量子干渉が生じなくなる。破壊的干渉条件の場合、信号光子が検出されるようになる。

可視域の光源や検出器は、小型でコンパクト、高感度なものが多い。これらを取り入れて活用すれば、大幅な小型化、さらに高感度化も期待できる。

現在でも、赤外吸収分光装置による分析は、物質科学、環境計測、医療、創薬、生命科学…と、非常に幅広く応用されているが、小型で安価な赤外吸収分光装置があれば、これらの幅広い分野で大いに活躍するだろう。

同時に、集積化が可能な量子もつれ光源の開発も行っており、将来的にはスマホに内蔵できるようなセンサーの実現も期待している。そうなると、いつでもどこでも、材料や組成の分析が気軽に行えるようになり、赤外分光が使われるフィールドが急激に拡大する可能性が出てくる。

以上、量子もつれ回路を活用した応用領域の事例について紹介してきた。これらの回路は、将来のセンシング機器に内蔵されるチップとしての組み込みも可能になるだろう。この分光を使えば、たとえばスマホをかざすことで、「これはセルロースだ」と判定できる、といった世界が実現出来るかもしれない。量子技術によって小型化した多様なセンサーは、ユビキタス的に今まで見えなかった世界を、日常的に見えるようにする。人類にとっては、まさに量子科学的跳躍を実現するものだ。

研究活動を広げる、様々な「縁」

――もの作りの原点となる技術や知識はどのように獲得していったか?

修士課程のころは石黒武彦先生のご指導の下、超伝導素子を用いた有機分子超薄膜のフォノンスペクトロスコピーの研究に携わったが、超電導接合素子や有機薄膜の作成などを通じて、もの作りの基礎を修得した。良質な素子はなかなか得られず、天気や体調なども実験ノートには細かく記録していた。有機膜の上への蒸着で、良質なトンネル接合を作成するのは非常に難しかった。このとき、一つ一つのステップを丁寧にケアすることの必要性を体験し、学んだ。また、この研究で、物質科学や低温装置、真空装置、放射光施設でのX線回折実験など、本当にさまざまな知見を得させていただいたことは大きかった。

――当時、企業のなかでどのように量子情報の研究を立ち上げたのか?

三菱電機では、特例的に部長の直属にしていただき、裁量はかなり自由だった。量子デバイスはやってもよいが、自分でテーマを探すのだと言われた。ただ、他の会社がやっているようなことはやるなと。

先にも触れたが、当時は、量子アルゴリズムの理論提案が提出されはじめたころだった。確かにアルゴリズムは量子力学に従えばそのように動作することは分かるが、解くべき問題も作為的で、当初はその重要性がよくわからなかった。たしか記憶では、当時NTTにおられた、現在大阪大学の井元信之先生が東京大学での講演で、ショアのアルゴリズムの報告をされていたのを聞かせていただく機会があった。因数分解が量子コンピュータで解けるらしいと。この研究は重要なのかも知れない、との手ごたえを得た。

もともと私は実験系なので、数学的な理論については、具体的な物理系(実験装置)を思い浮かべなから理解するタイプだった。なので、提案されていた量子アルゴリズムについても、このようにすれば実装できるだろうというアイデアは自然とあった。気持ちが徐々に高まり、部長に量子アルゴリズムの実証をさせてほしい、と提案したが、それは社内で行う研究としては基礎研究過ぎると言われた。ただ、もしJSTのさきがけ研究に提案して採択されれば、やってもよいと許可を得た。ダメだったときはあきらめる必要があり、これがキャリアの分岐点となった。もし採択頂けていなければ、まったく違った道、違った人生になっていただろう。

さきがけ研究では、多くの素晴らしい先生方とのご縁があった。さきがけの領域統括でいらっしゃったのが、スピンと表面物性の泰斗、吉森昭夫先生だった。すばらしい人格者で、若手にも大変丁寧に接してくださった。

そして研究委託者である新技術事業団(現JST)にも、陰に日向に応援して頂いた。あるとき、事業団の千葉玄彌理事が、三菱電機の研究所に視察に来られたことがあった。こういうときは、研究所内で事業団に関連する研究を中心に、視察用の見学コースを作り、順々に研究を紹介していく。

私が一人で実験装置を構築している部屋にも訪問いただき、説明をさせていただくと、千葉理事からは「これ、1人でやっているの?」と聞かれた。「そうです」と答えると、「1人でやるより、スタンフォード大学の、山本喜久先生のところに行ってみなさいよ」とおっしゃっていただいた。本来、さきがけには海外での研究ルールはなく、社内でも長期の海外留学や出張は簡単ではない。

その後、山本先生に研究についてご相談する機会もアレンジしていただき、非常に重要なご助言もいただいた。そのなかで、スタンフォード滞在への気持ちは強まるが、社内でも言い出せず、しばらく、悶々とした日々を送っていた。すると、さきがけ研究で定期的に行なわれる「領域会議」の際に、吉森先生が、「竹内さん、何か相談したいことがあるんじゃないの?」と水を向けてくださった。実情を打ち明けたところが、吉森先生が自ら三菱電機にもお話いただき、説得してくださり、また山本先生もご協力くださり、事業団内でも、国外研究の許可を出していただくことができた。

吉森領域統括の他に、さきがけ研究のアドバイザー陣には本当に凄い方々がいらっしゃった。超伝導の大家、東京大学の北澤宏一先生(後にJST理事長)もいらっしゃったし、私の担当をしてくださったアドバイザーのお一人は、後にノーベル賞を取られた小林誠先生だった。

その後、さきがけ研究のもと、量子アルゴリズムの光子を用いた検証実験に成功。これを日本経済新聞がとりあげてくれた。このことがきっかけとなってか、郵政省(総務省)の当時の課長が関心をお持ちいただき、光子を用いた量子技術について、説明の機会を得た。その頃、社内では、量子コンピュータより早期の社会実装が期待できる量子暗号通信システムの開発に着手しつつあり、そのお話をしたと記憶している。

今振り返ると、三菱電機の研究所で、6年間、一人で自由に取り組ませていただいたことへの感謝は大きい。本当に一人で装置の製作、ゼロからの実験を立ち上げることができ、それがその後のオリジナルな研究に繋がっていった。何もかも自分でやるので、全部わかっていないとできない。当時は、国内でも量子情報科学の先人が少ない中、自分で内外の論文を読み解きながら、試行錯誤の日々だったが、部内の同僚も非常に暖かい方ばかりで、光学実験についてほとんど素人だった私に、先輩や上司は様々な助言や支援をくださった。

結果的に、海外で誰かがやっている研究を移植せず、独自の方法でできるようになったのはこの時期があったからだ。それ以外にも多くの協力者の方々のご縁に支えられて、本当に多くの事を教わって、今がある。

新しい科学はこうして立ち上がる~黎明期の量子ソサエティの誕生

――当時は、国内においても量子情報科学の黎明期ということだが、研究者間でどのような情報交換をしていたのか?

その頃の状況を知る研究者の一人として、私の周囲に限られるが、当時の状況をお話ししたい。

1990年代中頃の日本の量子情報科学の黎明期、「量子計算研究会」という自主的な集まりが果たした役割は大きいと思う。関西地区では小澤正直先生(量子論基礎、後に「小澤の不等式」で著名)、北野正雄先生(量子光学)、北川勝浩先生(スピン)、藤原彰夫先生(量子推定理論)、戸田幹人先生(量子カオス)らが、関西地区で参集した。

関東地区では、東京工業大学の細谷曉夫先生(宇宙論、後にさきがけで領域統括も務められた)や、電気通信大学の西野哲朗先生(コンピュータサイエンス、日本で最初に量子コンピュータの教科書を執筆)もいらっしゃった。

もともとこの会は、1996年に箱根で行われた量子暗号の国際会議に端を発する。これは玉川大学の広田修先生(「Y00」という量子暗号方式を提案)、が主催された会議だった。量子力学コミュニティの嚆矢となったソルベイ会議よろしく、錚々たるメンバーが結集した。

そこには、記憶では、先述の量子コンピュータのアルゴリズム世界最初の発案者、リチャード・ジョサ博士も来られていた。論文の世界でしか知らなかったジョサ博士が、ポスターセッションで、彼のアルゴリズムの実現に関する私のポスター展示を訪れてくれ、「頑張って」と、激励してくださったのを憶えている。

夜に参加者同士で集まって話しているとき、こういった機会は貴重だね。皆で研究会をやりますか、やりましょう!という運びになった。全国で頻繁に集まるのは大変だから、関東と関西に分かれて手弁当で活動し、年一回程度、合同で集まりましょうか、と。これが日本の量子科学研究の大きな流れとなっていった。

研究会では、参加者が心置きなく、闊達に議論した。当時大学院生で参加していた林正人さんの他、学部生も参加し、大家の先生とも対等な立場で議論をする。理論式一行について、質問があると止まり、そこで、一時間程度、激しい議論になることもあったように思う。そんな厳しくも楽しい議論の後で、お寿司屋さんに移動して歓談する「寿司分科会」も楽しかった。関西地区では、アーター・エッカート博士(E91プロトコルという、始めて量子もつれ対をつかった暗号の提案者)が講演してくれたこともある。彼の、量子計算研究会への評価は非常に高かった。

そして、2000年頃になると、電子情報通信学会の傘下で量子情報技術研究会(QIT)ができ、北川先生の呼びかけもあって、量子計算研究会のメンバーの多くが合流することになった。

他に、私がこの頃いただいたご縁もある。さきほど紹介したように、97年から98年にかけてスタンフォード大学の山本喜久先生のもとに滞在させていただき、光子数検出器の研究に取り組んでいたときのつながりだ。そのときに互いに知り合った、世界各国の研究者とのネットワークも、今なお生きている。また、2001年から、2度目のさきがけ研究「光と制御」(花村榮一領域統括)に参加する機会をいただき、領域統括の花村先生の他、井元先生はじめアドバイザーの先生方、また同期で香取秀俊先生など、先端的研究に取り組む先生方との出会いに恵まれた。

これからの日本の量子科学をさらに創造的に書き換えるために

――今後の社会実装に向けて重要なことは?

社会実装に繋げるには、産業界の方々との連携が非常に重要だ。こと応用研究に関しては、「コンセプトを形にして、実際にどのように使いうるかを産業界の方に検討いただけるところ」まで、もっていき、しっかり繋いでいく必要がある。

なぜなら、モデルがあって初めて、製品化できるかもしれない、という議論に進むからだ。私が所属していた頃、三菱電機では、社内向けの研究所公開というイベントがあった。普段の研究を形にした、コンセプトモデル的なものをつくり、いろんな事業部の人が見学に来る。そこで、製品になるかならないかを議論する。議論には、何らかの現物が必要だ。そこまでしないと、当事者の方々にはなかなかイメージを掴んでもらえない。

――量子技術のさらなる社会実装に向けて、乗り越えなければならない課題を教えてほしい

苗木を育て、技術が社会実装されるには、企業のパートナーと、どう出会って、共に木を大きくしていくかが重要となる。「量子もつれ、入ってる」ということは、初期にはチャームポイントになるかもしれない。ただ、その後は、性能や価格、大きさ、堅牢性などさまざまな点で、すでに確立している既存技術と比較され、選択されなければならない。

一方、社会実装に向け、たとえば測定プログラムや回路を、専用論理電子回路(FPGA)に落とし込むといった実装レベルになってくると、大学としては限界が出てくる。だからこそ、一緒に技術を育てることに情熱を持ってくださり、技術の良いところを認め、現在の足りないところを認識した上で、成長を見守り、共に汗をかいてくださる産業界のパートナーが必須となる。

企業とのお付き合いで難しいのは、たとえば「この技術には、こんなデメリットがありますよ」と正直に伝えると、それは「できない」と思われてしまい、そこで話が終わってしまうことがままある点だ。今はできなくとも、いくつかの課題をクリアすれば、その壁は乗り越えられるかもしれない場合が多く、残念だ。ある技術について、有る程度長い目で、また、ありのままを共有してもらえるような、パートナーとの関係作りや関係の維持発展が重要な課題になっている。

――パートナーを見つける良い方法は?

それはやはり、ご縁だと思う。私は、仏教的な考え方が好きなのだが、何らかのご縁あって、たまたま出会えたにしても、その出会いの一つ一つに意味があるように思われ、またその関係を育てることが重要だと考える。

最近、京都大学において「光量子センシング研究拠点」を、連携ユニットとして立ち上げた。その活動の一つとして2021年3月に実施したWebセミナーには200人程度の方々に参加していただいた。2021年11月に実施したセミナーではさらに多くの方の参加いただくことができた。こういった中から興味を持たれた方が新しくつながっていくと嬉しい。

歴史のある成熟した技術であれば、基礎理論がしっかりしており、ありものを使えば結果が出せる。しかし、量子技術の分野は、まだ基礎理論が十分確立していないことも多い。応用をにらみながら、それに対応して基礎理論も深めていく、そのようにして技術全体をパートナーの方々といっしょに育てていく必要があると思う。

さらに世界レベルでは国家間の競争が激化している。EUにも親しい友人の研究者がいるが、コロナ禍からの経済回復に向けて、EUがいくつかの重点投資領域を選定する中、量子技術分野をその中心の一つに位置づけたようだ。量子技術に関する公募が一斉に出て、たくさん採択されたよ、という話があった。フロンティア領域での戦いは熾烈だ。さきほどの赤外量子吸収分光でいえば、ドイツのフランフォーファー研究機構、マックス・プランク研究所、シンガポールの政府系研究所などがライバルとなっている。

その点、今回Q-LEAPのような産学連携による枠組みによる、国からの支援には感謝している。研究を開始して、ある程度コンセプトを具体化し、企業に興味をもっていただき、手を携える、という一連のステップには、それぞれ数年を要する。量子技術のような萌芽的な分野では、やはり、国の長期的なサポートがないと、企業に興味を持って頂き、パートナーとして活動していただくのは難しいように思う。

――量子ICTフォーラムに期待することは?

日本の科学や産業全体との関わりでいうと、量子センシングの光量子分野だけでも先述の技術以外に、X線ゴーストイメージングやテラヘルツ量子センシングなど、相当広い範囲を含みうる。さらに量子科学全体を見渡せば、応用で考えても、量子センシング以外に、量子コンピュータ、量子暗号、量子材料・・・など裾野が広い。また量子科学は、日本が強みを持つ量子推定理論などの数学分野も含め、その基礎においても幅広い学際領域を含んでいる。最近急速に発展している「量子生命」分野をはじめ、「量子」がつくだけで、大きな変容や展開が期待できる学問分野もまだまだ多数あるように思う。

米国やEUでは、量子科学技術の捉え方深く、かつ広いように感じる。予算と人員が限られた日本が、世界と伍してこの分野を発展させるためには、関係する人たちが横に手をつないで、力を合わせる必要がある。学術的な基礎が発展し、研究者・開発者の知識や考え方が変わっていくことで、テクノロジーも変わって行くだろうし、また、テクノロジーが学術やサイエンスを触発するという逆の流れもある。量子力学は、もともとは19世紀から20世紀にかけての鉄鋼産業で必要となった、黒体輻射の研究から始まったとも言える。

そのような、様々な分野や背景の研究者や企業のフォーラムとしての発展を願っている。

また、企業研究者と、アカデミックや国立研究機関の研究者間の交流の機会としても期待している。企業の研究者は、その社会実装に向けて、本当に真剣に取り組まれていると思う。一方で、アカデミックにおいての学術の確立も非常に重要だ。こういったスピード感や価値観の相互理解、共有は大事だと思う。この産学間での人的交流の重要性は、文部科学省の方とも先日お話しする機会があり、意見が一致した。

量子技術に関しては、その多くが、基礎理論がまだ確立されていない萌芽期だからこそ、何かに絞り込むということをせず、いろいろなアプローチがされるべきだと思う。可能性の芽をつぶさないようにする必要がある。

量子ICTフォーラムが中心となって、研究者、開発者、ユーザーや政策立案者が横に繋がる縁を創出する場となり、さらに若手を育成する組織となってほしい。

――最後に、こうありたいという思いも含めて、尊敬する科学者は?

尊敬する先生方は先述のように多数いらっしゃるが、1人だけ挙げるとすると、マイクロ波、メーザーの研究で日本をリードした、霜田光一先生だ。日本の量子技術分野の開祖とも言え、理論実験を問わず、学問や研究についても知り尽くしておられる方だ。その研究や社会に対する姿勢、人に対する接し方についても、大変尊敬している。

思い出すのは、私が北大電子科学研究所(電子研)に着任してまだ間がなかった頃(2004年の秋)のことだ。霜田先生に電子研でのご講演を依頼したところ、快く講演を受けてくださった。ただ、先生は一つ条件を出された。学生や高校生など、一般の方にも話す機会を是非作って欲しいと。

そのとき80代でいらっしゃったと思われるが、先生は東京から北海道に来られるにあたり、飛行機ではなく、なんと夜行列車でいらっしゃったのだ。お迎えにいくと、駅に降り立たれた先生は、手作りの実験装置を抱えておられた。この独自に工夫された手作りの装置を使った、光の回折実験など、サイエンスの楽しさを分かりやすく伝えることを追求してやまない先生の実験演習には、本当に心を揺さぶられた。また、私たちの実験室を見学された際にも、大変暖かく、「何が本質か」に目を向けるよう、助言をいただいた。

霜田先生は、最近も、「量子ビットを学生や一般の方に教える模型」をお作りになられたと伺っている。そのつきない知的好奇心や社会との関わりなど、心より尊敬している。また、霜田先生は多くの人材も育てられたと伺っている。

量子力学の誕生からもうすぐ100年を迎える。その量子力学の本質的な性質の一つである量子もつれを用いる技術も、実用化のフェーズに入りつつある。非常に高いレベルでの研究と教育を実現されている霜田先生には、あまりにも遠く及ばないが、一歩でも近づけるように、これからも精進したい。