「まだ数十年先――」。

研究者がこう口を揃えていた「量子コンピュータ」は、すでに実験室から出て現実社会で稼働し始めている。

産官学を巻き込み、今や世界中で量子コンピュータ開発に投じられる政府資金は2020年で2兆円を超えているとされる。さらに量子コンピュータ関連のスタートアップへの投資も増している。2019年のスタートアップへの投資総額は400億円を超えたとの推計もある。

実用においてはまだ課題が山積しており、ヒートアップする開発競争に「バブルだ」「ハイプだ」という声もあがる。だがいわば”空想”の域を出なかった量子コンピュータが現実化したインパクトは大きい。

実は量子コンピュータを一気に現実化させたきっかけをつくったのは、日本人が書いた2つの論文だった。

1つは、1998年に東京工業大学の西森秀稔教授らが発表した量子アニーリングアルゴリズムに関する論文。もう1つが1999年にNEC(日本電気)の基礎研究所にいた中村が、同僚の蔡兆申(ツァイ・ヅァオシェン)と発表した論文である。中村は世界で初めて「固体素子でつくった超伝導量子ビット」を開発し、その制御を実現したのだった。中村のつくった超伝導量子ビットは、量子アニーリング型とゲート型、いずれのタイプの量子コンピュータに対してもその基本回路として、その実現に道を拓いたのである。

中村はその後NECから東京大学へと研究の場を移し、開発した超伝導回路を使った量子制御の研究などを進めながら理化学研究所にも籍を置き、量子コンピュータの開発に関わってきた。

2021年には理化学研究所の量子コンピュータ研究センター・センター長に就任。超伝導量子ビット型量子コンピュータのほか、古澤明が進める光子量子コンピュータ、半導体中の電子スピン、あるいは真空中の原子といったさまざまな物理系を用いた方式に関するハードウェア研究、量子計算理論・量子アルゴリズム・量子アーキテクチャなどのソフトウェア研究などを束ね、日の丸量子コンピュータの実用化と加速を担っている。

その両肩にはかつての「電子立国日本」の復権へのプレッシャーもかかるが、中村自身は、量子技術が拓いたフロンティアの高台から見える景色に思いを馳せている。虫取りや化石集めに夢中となった少年時代のように瞳をキラキラ輝かせながら……。

(取材・文・撮影:佐藤さとる)

量子コンピュータ開発を加速させた2つの衝撃

東日本大震災と原発事故に世界が震撼した2011年。量子物理学の世界も大きな衝撃に揺れた。

カナダのスタートアップ「D-Wave System」社が、商用利用可能なアニーリング型の量子コンピュータを突然発表したのだ。用途を限定した「アニーリング型」ということで、あらゆる用途に使えるゲート型万能量子コンピュータの実現を目指す一部の研究者からは、「やはり万能な量子コンピュータはまだまだ先」と冷静とも冷ややかともとれる声が聞かれた。

だがグローバル電子機器メーカーでも巨大IT企業でもない、ほぼノーマークのスタートアップが、50年先とも100年先とも言われていた量子コンピュータを現実世界にもたらしたインパクトはすさまじかった。

以後、量子コンピュータの開発競争は一気に激化した。

あまり知られていないが、この10年ほど前、もう1つ量子コンピュータの開発に影響を与えた出来事があった。フランス原子力庁のサクレー研究所にいた応用物理学者のミッシェル・デヴォレ(Michael Devoret)がアメリカのイェール大学に移籍したのである。

デヴォレは、核磁気共鳴の研究によってフランスのパリ大学で博士号を取得した後、アメリカのカリフォルニア大学バークリー校でポスドク(博士研究員)として超伝導電気回路における巨視的量子トンネル現象を研究し、フランス原子力庁(CEA)サクレ―研究所でチームを立ち上げてからも、微細デバイス上で量子力学的効果があらわになるメゾスコピック系の研究を1980年代から牽引していた。デヴォレが移籍してからのイェール大学は、量子コンピュータの開発の先頭に立つ人材を続々と輩出させているだけでなく、アメリカの量子ビット研究を底上げしたと言われる。

D-Wave System社の発表から2年後、アメリカのIT巨人、グーグル(Google)とNASAは量子コンピュータの研究所を開設。グーグルは2019年に53量子ビットのゲート型量子コンピュータ「シカモア」で、世界最高のスーパーコンピュータで1万年かかる問題を200秒で解き、「量子超越性」が実証されたと発表する。「シカモア」を開発したグーグルのジョン・マルチネス(John M. Martinis)はカリフォルニア大学バークリー校の博士学生時代にデヴォレとともに研究を行った一人だ。

翌2020年、今度は古典型コンピュータで世界のビジネスを変えてきたIBMが、65個の超伝導回路方式の量子ビットを備えた量子コンピュータを開発。マイクロソフト(Microsoft)やアマゾン(Amazon)などの他のIT巨人も開発に参入している。

さらにこの数年は、中国が量子コンピュータ開発で存在感を示している。

中国科学技術大学(USTC)上海キャンパスにある潘建偉(Jiangwei Pang)教授のチームは、開発したプロトタイプの76光子量子コンピュータ「九章」が、古典コンピュータよりも100兆倍速く演算を実行したと科学誌「サイエンス」に発表。また中国合肥市にある同大学のキャンパスには、中国初の量子コンピュータメーカー「本源量子」もある。

量子コンピュータ開発は資金力、マンパワーに勝るアメリカと中国が牽引しているのは多くの研究者が認めるところだが、アメリカが量子コンピュータ開発に力を入れなければ、世界の量子コンピュータ開発は加速しなかったかもしれない。さらに言えば、デヴォレがイェール大学に移らなければ、世界の量子コンピュータ開発の現在地は変わっていたかもしれない。

このデヴォレから中村は多くの示唆と刺激を受けている。

中村はNEC時代、半導体の集積度を極限にまで引き上げるための「単一電子トランジスタ回路」の実現に挑んでいた。その時、出会ったのがデヴォレの論文だった。デヴォレの論文を読んでいくうちに、その慧眼に満ちた深い洞察に惹きつけられた。いつしか学者として私淑するようになり、やがてデヴォレと互いに訪問し合う仲になっていた。

「非常に穏やかな人だが、彼と議論をすると多くのインスピレーションをもらえる。アイデアを引き出すのが上手い。超伝導量子回路分野で世界の研究室のリーダーはその多くがイェール大学チームの出身。多くの人材を育てている。教育者としても非常に優れているのだと思う」と中村は賛辞を惜しまない。

そして中村は1999年に世界で初めて「固体素子量子ビット」を実現する。

原子を自由に並べることができれば、何でもつくれるのではないか

大阪生まれの中村は小学校時代に東京の西奥、自然豊かな日の出町に引っ越し、高校時代まで過ごした。あらゆることに好奇心が向いた少年だった。小学校時代は虫取りやザリガニ取りで野山を駆けめぐりながら、メンコや化石集めに凝った。収集の対象は多岐にわたり、切手やコイン、日本酒のキャップなども集めていた。本も好きで小説を中心にジャンルを問わずよく読んだが、とくに理科と歴史物に夢中になった。

父親が研究者ということもあり、中学生になると将来像として研究者をぼんやり描くようになった。考古学者や天文学者にも惹かれたが、新しい法則や現象を発見する科学者が面白そうだと思い、こんなことを夢想した。

「原子の一個一個を自由に並べることができれば、何でもつくれるのではないか――」。

高校卒業後は東京大学理科一類に進学。物理と化学が好きだった中村だが、高校時代は量子力学を知らなかった。

出会いは大学に入ってから。1年次に量子化学に出会ったが、「量子力学もよく知らないのに、いきなり量子化学だったので全然わからず、ショックを受けた」と言う。

知識を補おうと量子力学を記述する方程式を確立したポール・ディラック(Paul Adrien Maurice Dirac)の量子力学を原書で読むゼミを取るも、「線形代数も習っておらず、わからないことが多く、苦労した」。それでも知らなかった概念がどんどん出てくる量子力学の面白さに魅了された。

教養課程後は、工学部物理工学科に進み、高温超伝導の研究室に入る。高温超伝導の分野では中村が大学2年の1986年に銅酸化物高温超伝導体が発見され、世界中で一斉に銅酸化物超伝導体の研究が始まった。当時最もホットな研究領域の1つだった。超伝導が日常レベルの常温で実現すれば、産業革命以上のインパクトをもたらし、世界が一変すると言われた。中村は「世界が変わる」という言葉に引き寄せられた。

単一電子トランジスタ回路の研究から「固体素子量子ビット」を実現

中村は学部卒業後もそのまま東大の大学院の修士課程に進み、高温超伝導の研究を続けた。

大学院に進学した1990年の日本は製造業に勢いがあった。とくに電子機器メーカーは軒並み景気がよく、まだ「日本の半導体産業が世界でブイブイ言わせていた頃」(中村)。需要も伸び、回路の集積度や性能もぐんぐん上がっていた。だがいずれその集積度が飽和することは時間の問題とされていた。期待されたのが、その限界を打破するための微細構造を実現するナノテクノロジーとそこで量子力学的な効果として現れてくるメソスコピック系の物理である。

修士課程を終えた中村は博士課程に進まず、就職を選ぶ(2011年博士号取得)。修士課程の最中に論文紹介の講義で取り上げたメソスコピック系の物理に関心を持ち、当時最先端の微細加工のための設備が大学よりも充実していた民間企業の研究所に惹かれたためだ。門を叩いたのは総合電機メーカーのNECの基礎研究所。

「半導体技術も保有している設備も世界トップレベルで、大学にはない設備や装置がたくさんあって割と自由に使わせてもらえた」と言う。当時のNECには、基礎研究所のほかLSI研究所、光デバイス研究所などが併設されていたが、とりわけ基礎研究所の研究テーマは「何でもあり」(中村)で、化学や線虫の研究者もいるなど偉才と異才が集っていた。「何か自分の好きな研究が存分にできる雰囲気」(中村)があり、中村の理想に近い環境だった。

無事採用された中村は「単一電子トランジスタ回路」の実現に挑む。回路上の電子を1個単位で制御できるようにし、省電力と極小化を目指すものだ。

中村はさまざまな可能性の中から微小なトンネル接合を作成するのに適したアルミニウムを用いた回路を選んだ。アルミニウムは極低温で超伝導状態になる。そこでは電子が、クーパーペア(クーパー対)という対を組んでいる。

単一電子トランジスタ上でのクーパーペアの振る舞いに関する論文を調べていくうちに中村が出会ったのが、電気回路上で量子の重ね合わせ状態をつくるというアイデアだった。このアイデア自体は1980年代から存在していたが、実現の見通しは明らかになっていなかった。

中村はこのアイデアを自身が取り組んでいる「単一電子デバイス上でできないか」と考えた。

そして1997年、クーパーペアを小さい電極に1つだけ出し入れするクーパーペア箱回路を用い、2つの異なる電荷数状態の重ね合わせにより生じたエネルギー準位分裂の観測に成功。1999年には、世界で初めて「固体素子量子ビット」を実現し、異なる電荷数状態の重ね合わせ状態の制御を可能にした。固体素子量子ビットは人工原子とも呼ばれ、好きなパラメータで自由に回路を設計できる。中村が蔡らとともにこの制御に関する論文を「固体電子デバイスにおける量子ビットの電気的コヒーレント制御」として発表すると、若手物理学者として一躍脚光を浴びる存在となった。

脚光を浴びたのは中村だけではない。「量子ビット」や「量子情報」など「量子コンピュータ」に関わる新しい言葉も同様だった。中村が固体素子量子ビット研究に取り組み始めた頃は、それが量子コンピュータの量子ビットのアイデアにはつながっていなかった。だが量子コンピュータに関わる用語は固体素子量子ビットの実現で一気に共通言語化した。中村は研究開発における共通言語の重要性を改めて認識する。

量子コンピュータの社会実装には、まだまだ多くの知見が必要だ。量子コンピュータを量子コンピュータたらしめる量子力学にも未だ深淵で膨大な未知が横たわっている。それらの未知を解明し、量子コンピュータの実現につなげるためには、多様な分野の叡智をつなげる共通言語というプラットフォームが要るのだ。

「分散していた概念や技術が共通言語化されると、コミュニケーションが効率化されて、思考も深まり、イノベーションのサイクルがどんどん速くなる」(中村)。

原子の1つ1つを制御する――。中学時代の夢想が現実に近づく

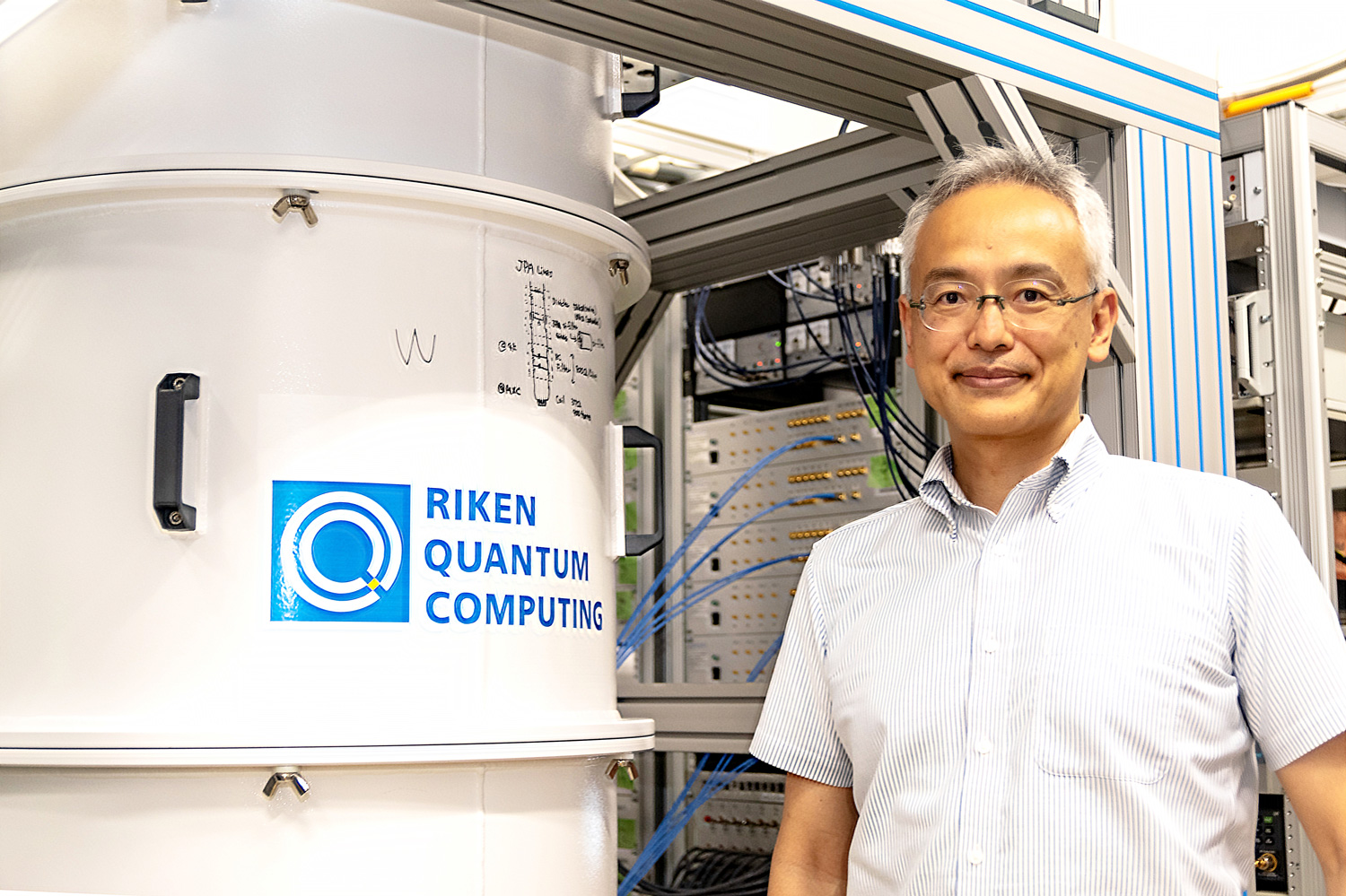

理化学研究所の量子コンピュータ実験装置の前で。中村は理研の量子コンピュータ研究センターのセンター長のほか全国8拠点で進められる量子技術研究の推進にも携わっている。 中村は2012年にNECから東京大学に籍を移し、新たな研究フィールドに挑んだ。

超伝導量子ビットの制御技術を超伝導回路以外のシステムへ応用するナノメカニクスなどのハイブリッド量子系の研究や、マイクロ波領域における量子光学の研究開発などを進めてきたが、理化学研究所の量子コンピュータ研究センター センター長を務める今は、「量子コンピュータ一本」(中村)に集中している。

量子コンピュータの1つの完成形と言われるのが、ノイズなどの影響で量子ビットに生じる誤りを自動修正できる「誤り耐性型汎用量子コンピュータ」だが、この量子コンピュータが実用化すれば、まさに世界は一変することになる。

中村がアドバイザーとして名を連ねるJST(国立研究開発法人科学技術振興機構)のムーンショット事業目標6には、「2050年までに経済・産業・安全保障を飛躍的に発展させる誤り耐性型汎用量子コンピュータを実現」と掲げられているが、そこにこんな一文がある。

つまり、対象となる物質を厳密にモデル化し計算することで生み出される物質を予測する。人類はシミュレーション上でモノ作りを設計できるようになるのだ。そのコアとなるテクノロジーが、中村が生み出した固体素子量子ビットだ。

かつて中学時代に夢想した世界は、まさに中村自身の手によって実現されつつある。

高校時代から始めたサッカーを今でも続けている。NEC時代もサッカー部に所属。サッカーを通じ先輩研究員と交流を深め、別の研究室の装置を貸してもらったことも。「サッカーは周りとのコミュニケーションが大切なスポーツで、研究も社会生活も同じ。ゴールを決めるには、やはりそれなりの能力と努力が求められる。サッカーの上手い人は研究もできると思う」

中学時代に科学者になることをイメージ。科学者の人間ドラマに惹かれる

――高校時代はやはり物理が得意だったのですか。

「そうですね、物理も好きでしたし、化学も好きでした。

世界の構造はこういう理屈で成り立っているんだと思いました。十分な知識はありませんでしたが、科学を理解して突き詰めていけば、何でもわかるのではないかと思っていました。今となっては、わからないことだらけですが(笑)。

化学の先生と仲良くしていて、よく本を借りたりしたんですが、物理のほうがものごとをスパッと説明できて、かっこいいなと思いまして。それと化学は覚えることがたくさんあって大変だなと(笑)。

割と文系科目も好きだったんです。本はよく読みましたから。地理の授業は面白く、先生が授業をやらず、生徒が1年間調べ物をして発表するのですが、それを一生懸命やりましたね。

本は今でも科学史などはよく読みます。結局研究は人間がやるものですから。人間のドラマがあるものが好きでした。本を読むことで他の人の人生を仮想経験できる。そういう世界が好きでした」

――とくに印象に残っている本はありますか。

「いろいろありますが、高校時代に読んだ本では、立花隆さんの『宇宙からの帰還』は印象的というかショックを受けましたね。

宇宙から帰還した宇宙飛行士にインタビューを重ねたサイエンス・ノンフィクションです。宇宙飛行士もすごいと思いましたが、その人たちが宇宙空間を体験して戻ってくると、人生観が大きく変わっている。サイエンスのフロンティアに立つ人というのは、そういう新しいものが見えるものなんだなという印象を受けました」

――高校時代に量子力学の本などは読んでいたのですか。

「高校時代は量子力学に触れた記憶はないんです。物理や化学の勉強に量子的な考え方が入っていたかもしれませんが。

量子力学を知ったのは大学に入ってからです。東大のカリキュラムは変わっていて、1年の時に量子化学がいきなり入ってくる。こちらは量子力学をやってないのでさっぱりわからない。量子力学は2年次からなんですね。さっぱりわからないので、ディラックの本を原書で読むゼミに1年次に入って勉強しました。新しい概念が次から次へと出てくるので難しかったというか混乱しました。でも面白かった。20世紀の初めに、それまでの物理や化学の常識がひっくり返ったわけです。面白い時代に生きているなとも思いました」

大学院で、高温超伝導を研究

――大学では超伝導の研究室に入ったのですか。

「固体物理にも興味があったので、量子力学の上に立脚した固体物理という分野の研究をしようと考えていました。ちょうど高温超伝導が大きな話題となっていたので、超伝導の研究室に入って修士まで高温超伝導体の研究をしました。

修士では、高温超伝導とは別に、当時流行り出したメソスコピック系と呼ばれる領域の研究に興味を持つ機会がありました。メソとは中間を意味する言葉で、メソスコピックとは原子レベルのミクロスコピックと目に見えるようなマクロスコピックとの中間のサイズ、現在でいうナノテクノロジーが対象とするナノメーターからサブミクロンサイズの物理領域を指す言葉です。ちょうど半導体回路の微細化がこのサイズに到達した頃で、すごく注目されていました。

メソスコピック領域になると電子デバイスの中でいろいろ不思議なことが起こる。つまり、量子力学的な性質が顕著になってくるんです。たとえば、オームの法則が破綻していく。それが不思議で、そのような研究をしてみたいと思っていました」

――その研究をするためにNECを選んだのですね。

「今までの半導体デバイスやトランジスタを置き換えるようなデバイスをつくりたいと考えていたんです。

今でこそ大学も予算がつくようになりましたが、その当時は日本の半導体に勢いがあって、半導体メーカーには研究費も潤沢にあったのです。実際見学させてもらったところ、NECには大学にはないような高価な装置がたくさんありました。技術も世界トップレベルだったので、そこで研究したいと思いました。就職に際しての志望動機は、修士で興味を持ったメソスコピック系の研究をしたいと話したと思います。

半導体回路の研究開発にはロードマップがあって、どんどん小型化していくことが計画されていたのですが、いずれ破綻すると言われていました。でも実際はその後30年経ってもトランジスタの集積度は伸びている。シリコンのテクノロジーってすごいと思いますね。

入社後は、つくばにある基礎研究所で究極の省電力を目指した、「単一電子トランジスタ」の研究開発に取り組みました。従来のシリコントランジスタ回路上では1ビットの情報を操作するために電子が10~100万個ぐらいの集団で動くのですが、その電子を1個にして制御する。すると究極的に省電力、省サイズになり、高集積化できます。ただなかなか難しかった。

これにはさまざまな方式があり、そのなかで私は金属のアルミニウムを用いた回路の研究をしました。温度を下げていき、極低温、1ケルビン以下になると超伝導が起きるのですが、そうすると電子の振る舞いが変わってクーパーペアという対として動き回るようになるのです。メソスコピックなスケールの回路の上でのクーパーペアの振る舞いに興味を持って論文にあたっているうちに、超伝導回路の上で重ね合わせ状態をつくるというアイデアに出会ったわけです。アイデア自体は1980年代からあったのですが、実現は難しいとされていました。私はこの考え方を単一電子トランジスタ回路上で実現できないかと考え、取り組んだのです」

理化学研究所量子コンピュータ研究センター センター長に就任

――新しい電子デバイスの研究の延長で、量子ビットの制御技術を確立したわけですか。

「始めた頃は量子ビットとか量子コンピュータは意識していませんでした。以前から提案されていたものの実現していなかった、超伝導回路上に重ね合わせ状態をつくるという研究を突き詰めたいという気持ちでした。量子ビットへは量子情報科学の盛り上がりに押されて、成り行きでスイッチした感じです」

――量子コンピュータ開発のために取り組んだ研究ではなかったのですね。

「1999年の論文に、1か所だけ量子コンピュータという言葉を使いましたが、私は量子コンピュータや量子情報といった分野には疎かったんです。我々が初めて固体素子量子ビットとして電子回路上で量子状態が制御できると実証したことから、将来量子コンピュータに使えるだろうとなりました。いくつか賞をいただきましたが、量子コンピュータなどとは言われておらず、量子コヒーレンスの観測についてということで、純粋に物理的な業績としての評価だったのです」

――その後は、固体素子量子ビットの応用範囲が広がっていったわけですね。

「論文を出してしばらくは、量子の重ね合わせ状態ができればハッピーという感覚でした。でもそれが実現して、今度は量子コンピュータに持っていこうとすると、何をしなければならないか、たくさんの課題が浮き彫りになりました。最初の頃の量子ビットは性能が悪く、これで量子コンピュータをつくるなんてしんどいと思っていましたね。でも20年も経つと本当に量子コンピュータのようなものが出てきているので、未来のことは誰にもわからないものだと感じています。

電子回路の上の研究だけでなく、もう少しテーマを広げたいと思い、2012年に東京大学に移りました。他のシステムでもこの量子制御技術が使えると考えたのです。もともと固体物理に興味があったので、東大ではナノメカニクスと呼ばれる、ナノスケールの半導体微細加工技術や薄膜の振動運動などの研究に取り組みました。あとは強磁性体の研究。磁石の振る舞いも究極的には量子力学的なんです。ナノメカニカル素子や強磁性体は、超伝導回路と光通信ファイバー網の間で量子情報をやり取りするインターフェイスに利用できないかという興味もありました。

そういうことと並行して、量子コンピュータの工学的・技術的なことも研究する。物理だけをやっていても工学だけをやっていても面白くないし、両方が互いに高め合うようにパラレルに進めないと、上手くいかないと思っています」

――今年(2021年)から理化学研究所量子コンピュータ研究センター センター長に就任しました。ますますご多忙になられますね。

「量子ビットをつくる時代からシステムとしてコンピュータ全体をつくる段階に入っています。制御エレクトロニクスやソフトウェアのレイヤーまで、あらゆるレイヤーを見ていく必要があります。回路を大型化して実装する技術、量子ビットのチップ上や冷凍機内にたくさんの配線を入れることやたくさんのエレクトロニクスを一度に動かさなければならないなどの、エンジニアリング的なことも重要になっています。もちろん量子ビットそのものの性能を上げていく必要もある。今、注力しているのは、超伝導回路の上での量子誤り訂正技術です」

さらなるブレイクスルーに向けて、異分野連携に期待

――量子コンピュータではアメリカや中国が先行して、大きく離されているという話を聞きます。

「確かにアメリカや中国はすごいパワーでやっていますよね。日本は規模でいうと負けているところもあると思いますが、研究のレベルとしては十分頑張っているところは多いので、ぜひ新しいブレイクスルーを出せればいいなと思います。

どの分野にも十分、能力の高い個性的な人がいますから、国単位というより、個々の問題のような気がします。

現在、半導体産業の復活を目指して大きくテコ入れするという方針が報道されています。量子技術においても、国内で技術を立ち上げて世界に貢献すべく発展させるためには時間と労力がかかります。それに少しでも寄与していきたいと思います」

――量子ICTフォーラムの役割、意義をどう捉えていますか。

「私が固体素子量子ビットを生み出した時には、量子コンピュータや量子情報科学はほとんど認知されていなかった。そういった共通言語が生まれて世の中に広がっていくと、異分野の人とのコミュニケーションもしやすくなって、分散していた概念や技術の理解が進みます。共通言語化していくことで、同じ言語でアイデアの交換ができる。実際、ある分野で生まれたアイデアが別の分野に波及することが多くなっている気がしています。イノベーションのサイクルがどんどん速くなってくる。

昔、NECに入った頃は、研究は一人でコツコツやるものだと思っていましたが、今、思うのは、研究って大勢の人が関わらないと進んでいかないということ。関わる人が多いと苦労も多いですが、やっぱり楽しい。

振り返ってみるとさまざまな出会いがあったからこそ、いろいろな研究や発見ができた。だから学生にも出会いを大切にしなさいと言っています。量子コンピュータにはさまざまな分野の知見やアイデアが求められます。量子ICTフォーラムは、そういうさまざまな分野の方々との出会いを提供する貴重な場だと思っています。

いろいろな考えを持った人が関わってくることが、新しいブレイクスルーにつながる。量子ICTフォーラムにはそういう期待感があります」

人類が見たこともない新しい世界、一緒にそのフロンティアに立ってほしい

――研究者を目指す若い世代や企業の方に伝えておきたいことはありますか。

「我々が今、やろうとしていることは量子力学の一番ディープなところに手を突っ込んで自然を制御すること。

量子力学は、万物を支配しているわけです。人間は支配されてきたわけですが、その関係がこれからは変わっていくかもしれない。人類が見たこともない新しい世界が生まれようとしているのです。皆さんも一緒にそのフロンティアに立ってほしいと思います」