量子計測・センシング技術推進委員会若手インタビュー 2つの系の間のエネルギー相互作用~ハイブリッド量子変換技術の研究

東京大学生産技術研究所 平川研究室 助教 黒山 和幸

一般的な量子技術といえば、量子重ね合わせや、量子もつれを活用したものを想起するが、量子科学ならではの優れた特長を示すダイナミックな現象は、系の間をエネルギーや物理量が移動したり、結合したり、相互作用したりすることだ。量子状態がつくれるものは、光子や、超電導量子ビット、あるいは天然の原子や電子であったりする。これらには操作性や、コヒーレンスの維持、集積化といった点で一長一短がある。その中で素材の持つ良い性質だけを抜き出し、エネルギーや物理量を移転させたりすることができるハイブリッドな研究分野がある。東京大学平川研究室の黒山和幸さんが取り組むのは、そのハイブリッド量子変換技術だ。博士課程で行っていたのは、量子ドットを用いた光子偏光から電子スピンへのコヒーレント角運動量転写などの研究。さらに、これを発展させ、量子ドットとテラヘルツ光共振器との超強結合による、系の違うエネルギーの相互作用の解明に挑戦している。

(聞き手・構成・写真:増山弘之)

研究者の道へ

――研究者になろうと思われた背景を教えてください。

小学生の頃にエジソンの伝記を読んだのがきっかけです。自分が世界で初めての新しいものを発見する。あるいは、誰も気づいていない中、自分だけが発見して知る面白みを感じました。おぼろげながらではありますが、将来は何かを発見したり、発明したりする職業につけるといいなと思っていました。

中学校はテニス部で、スポーツに打ち込むという体験をしました。しかし、無理がたたり、けがをしてしまった。半年間、運動が何もできない状況下、たまたま両親と本屋に行ったとき、科学雑誌『Newton』で相対性理論の特集記事を見つけ、すごく興味が湧きました。それから物理関係の雑誌などを読み漁るようになり、相対性理論や、量子物理学は最先端で、面白いのだという雰囲気を掴みました。

そのころから漠然とではありますが、大学にいって物理の研究してみたい。さらに博士課程まで進んでみたいと思うようになりました。ただ、周囲はそんな関心事で盛り上がっているということもなく、古い友人と昔話をすると「お前、あの頃へんな雑誌読んでいたよね。」と言われるくらいでしたが(笑)。

大学では、京大で物理工学科を専攻します。当時の物理工学科は、どちらかと言えば工学よりで、機械工学、航空工学の脇に、量子分野のコースがあるという編成でした。その中で、私は、原子力工学の原子核工学コースを選びました。原子炉の設計や、安全な核燃量の廃棄方法を研究するのがメインでしたが、中には量子情報の理論的研究を行う研究室もありました。

私が取り組んでいたのは、中性子の中のスピンの振る舞いで、物体内部の磁気構造を知ったり、中性子を当てて散乱現象で物質の性質を見たりするという研究です。ところが、東日本大震災が起こり、原子力の研究にも大きな影響をもたらすことになりました。

中性子は研究用の原子炉や加速器から発生するもので、放射線と切っては切れない関係にあります。原発事故の影響で、研究設備の安全基準も厳しくなり、そのため実験を行うことが困難になりました。

東海村に実験設備があったものの再稼働の見通しもたたない。もともと実験をやりたかったのですが、シミュレーションくらいしかできないという状況になってしまった。そこで、大きな設備でなくても、テーブルトップに近い、一個の研究室でおさまるような実験ができる研究が良いなと思うようになりました。

同じコースに富田隆文さんがいて(現、分子科学研究所特任助教)、彼は量子情報に着目していました。この分野がホットトピックだと教えてくれ、ニールセン=チャンの『Quantum Computation and Quantum Information』という教科書があるから一緒に勉強しないかと。実際に勉強してみると、物理公式で情報を記述していく、それだけで、凄く面白かった。自分の手計算で解けるようなものでも、現実にある物理系に実装できる。「あ、できるんだ!」という驚きがありました。これはいいなと。そこで、研究テーマを変えてみようと国内の大学院で量子コンピューティングの研究室を探すことにしたのです。

――最適なコースはどこを選ばれましたか?

いろいろ研究室を調べたところ東大の物理工学専攻が良いと判断しました。東大には世界最先端の量子情報分野の研究室が集まっている。いろいろな種類の量子ビットを使って実験をする研究室が集積していれば、各量子ビットの国内外での研究状況は、いろいろ周囲に聞けそうだし、広がりもありそうと。

研究室見学に行ってみた際も、もともと中性子のスピンの研究をやっていたし、二準位の重ね合わせで記述される量子ビットは理解しやすかった。その中で、樽茶清悟先生が単一のスピンを使った量子情報を研究されており、今までの研究を前提にやっていけそうだと研究のイメージがつき樽茶研に興味を持って、応募することにしました。

研究テーマとしては、光系からスピン系に、同じ量子情報を異なる量子系の間で移しかえるのが面白そうだなと思いました。その際に量子ドットが、光を転写するときに性能面で優位性があるとわかり、研究することにしたのです。そのころから私の研究の共通したテーマとなっているのは、光と電子の間の角運動量やエネルギーといった物理量のやりとりを実験により調べることです。光と電子の間で何が起きているのかを調べたいというのが一貫して取り組んでいることです。

長距離光量子通信の実現に向けた、光子からスピンへのコヒーレントな角運動量転写

――光をスピンに転写する研究は何か社会実装のユースケースを想定されていたのでしょうか?

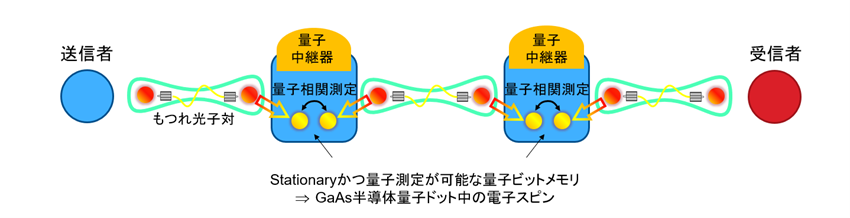

量子ドット中の電子スピンに光の角運動量を転写することが求められている分野の一つに、光量子通信があります。光量子通信は絶対的な秘匿性を持つことから、その実現が期待されていますが、その一方で、長距離の通信が難しいという技術的な課題を抱えています。特に、既存のファイバー技術を用いて通信を行おうとすると、光ファイバー中での不純物等があったりして量子状態が次第に減衰していき、光子の情報は100km程度で失われてしまう。古典情報であれば再度増幅すればよいのですが、量子情報は(Non-cloning theoremによって)いったん減衰したら復元できない。そこで、長距離光量子通信の実現のためには、量子中継と呼ばれる手法が求められているわけです。量子中継とは、短い距離で量子もつれ相関をつくり、さらにそれを量子中継器で繋いでいくことで、ファイバー中の量子情報の散逸による通信距離の制約を回避しようという概念です。つまり、多数の中継器を使って、量子通信の距離を伸ばしていこうという試みになります。

単純化のために、下図のような送信者と受信者の間を中継器(左)と中継器(右)の2つの中継器(それぞれの中継器には2量子ビットメモリを搭載)でつなぐモデルを考えてみましょう。

まず、量子中継器を実現するうえでは、光子の持つ量子情報を、静止している量子ビットに写す必要があります。そこで、樽茶研究室では、光子の持っている偏光の量子状態を量子ドット中の電子スピンに写すことで、その実現を目指しています。具体的には、この光子の電場がもっている回転=角運動量を中継器の中の量子ドットにいる電子のスピンに写すわけです。例えば、光子の電場の回転が進行方向に対して右回りだと電子は上向きスピン、回転が左回りだと電子は下向きスピンになるように角運動量を転写することができます。特に、右回りと左回りの偏光の重ね合わせで記述される任意の量子状態をスピンへ転写することができるのです。

さらに、偏光のもつれ合った光子対を用いて、一方を送信者に、他方を中継機(左)の電子スピンに渡しておきます。さらに、もう一つ中継器(右)を用意して、それらの間でもつれ光子対を共有しておく。最後に、中継器(右)と受信者との間でももつれ光子対を共有します。そのうえで、各中継器のもつ2つのスピンの間でBell測定と呼ばれる2ビットの量子操作を行うと、送信者と受信者の手元にある光子の間に量子もつれを形成することができるようになります。中継器間のもつれ光子対の共有には光ファイバーが使われますが、その距離が100km以下に制約されていたとしても、複数の中継器を使って短い距離でもつれ光子対を繋いでいくことによって、長距離の量子光通信が可能になるという概念になっています。

理屈上はそうなのですが、まず、はじめに、光子の角運動量を電子のスピンに転写できることを実証する必要がありました。

――角運動の転写はどのように行われたのでしょうか?

偏光した光子をGaAs(ヒ化ガリウム)で作成した量子ドットに照射して、偏光の状態をドットの中に励起された電子スピンに転写する実験を行いました。つまり、量子中継器においては、光子の量子状態の操作可能なメモリに写すということになります。

さて、ここでなぜGaAs量子ドットなのか?というと、数ある半導体の中でも光に対する応答がよいからです。また、シリコンほどではないにしても、スピンの保持時間が比較的長い。さらに、ゲート電圧によって電子やそのスピンを制御できるという特長があります。

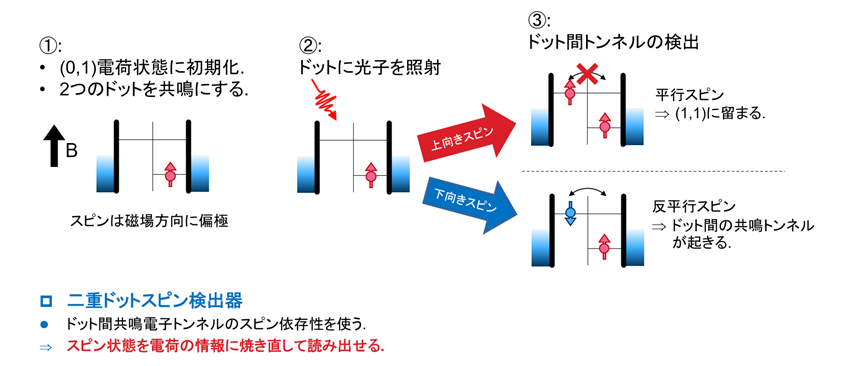

転写したスピンの読み出し方法は下図のようになります。まず、二重量子ドットの、片方にあらかじめ1個の電子を入れる。そこに、偏光した光子を当てることで、左側の量子ドットに電子を光励起し、トラップする。このとき、もし2つのスピンの向きが揃っていると、パウリの排他原理によって電子は右のドットに移れない。一方で反対向きになっていれば右に移れることになります。できた電子が2つのドットの間を行き来できるか、出来ないか(ドット間トンネル)で、出来たスピンの状態を読みだすことができるのです。

以下の図が、実験のために作った試料になります。青色が二重量子ドットを表わしています。このGaAs二次元電子系に作製した試料は左に隣接する電荷計(緑色)によって、青色で示した2つのドット間を電子が行き来する様子を実時間に読み出すことができるようになっています。

今回用いた実験系では、図の水平向きに偏光を入れると、磁場に平行なスピンの電子が生成され、垂直方向の偏光だと磁場に反平行なスピンなります。そして、先ほどのスピン検出方法を用いて、電子がドット間を行き来できるかによって、理論で予想されるスピン状態が生成されていることを実証することができます。

そこで、光子の偏光方向によって、量子ドットに励起される電子スピンが、GaAs半導体のバンド間遷移の理論から予想される状態になっているかを実験により確かめました。その結果、入射する直線偏光の向きによって、電子が2つのドット間を行き来する確率が大きく異なることを確認しました。さらに、励起されたスピンの状態が理論と矛盾がないこともわかり、確かに、単一の偏光した光子から量子ドット中の電子スピンへの量子情報の変換を実証することができました。

――光子・電子対はどのように作るのでしょうか?

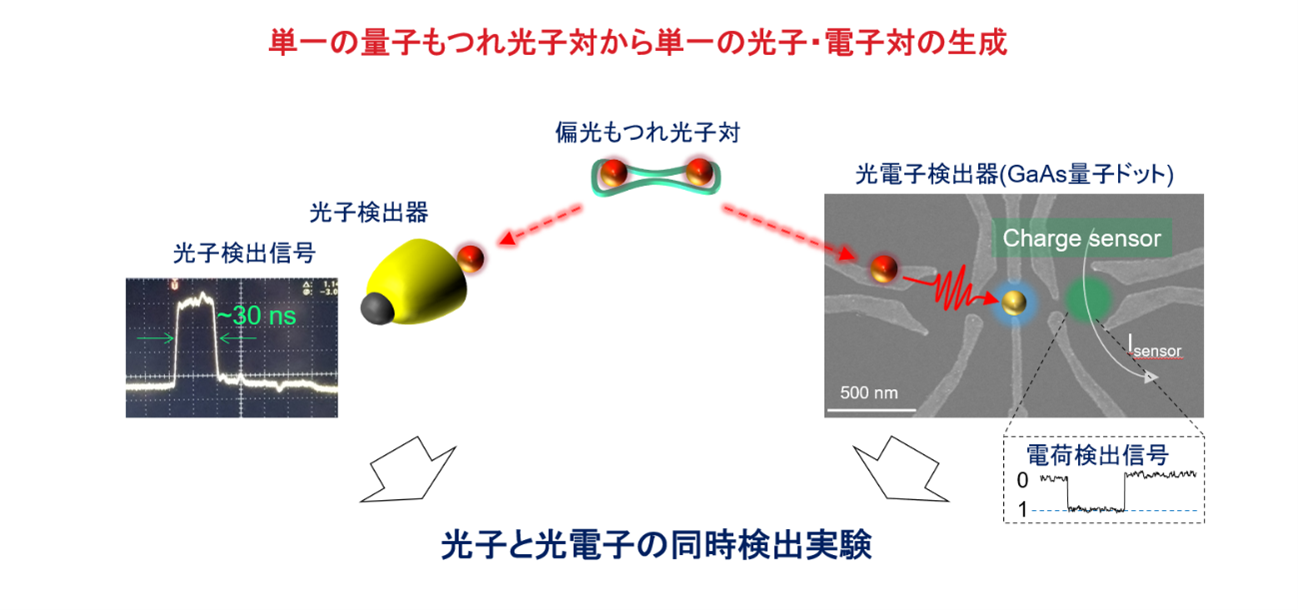

さて、今度は光子と量子ドット(中継器)中の電子をもつれさせることが実証できれば、量子中継器の実現にかなり近づきます。それにより、回線(通信距離)がいくらでも拡張できる可能性も視野に入ってきます。そこで、この実験では、先ほどの試料に、偏光のもつれあった光子対のうち、片方を電子に変換することで、光子と電子の対を生成する実験を行いました。

光子と電子の対を検出するために、それぞれを光子検出器と量子ドットを用いた光電子検出器によって独立に、かつ、実時間に観測します。元のもつれあった2つの光子が同時に生成されている場合には、一方が電子に変換されても、光子と電子は同時に検出されるはずです。したがって、光子と電子をそれぞれ実時間にモニターし同時に検出されるかどうかを検証することで光子・電子対の生成を実証する実験を行いました。

そこで、この偏光もつれ光子対を生成する光源の立ち上げを行いました。ここでは自発パラメトリック下方変換と呼ばれる生成手法を用いました。下図のようにType-II BBOと呼ばれる非線形光学結晶に青色の光を入れると、エネルギーを分配された光子が2つ出てきます。光子の偏光方向は互いに垂直で、各々リング状の空間分布を表しています。リングの重なるところでは光路が縮退して偏光の区別がつかない。それによって、偏光のもつれあった光子対を生成できるようになります。

このようにして得られた光子対の一方を量子ドットに照射することで電子に変換し、この電子と残された光子の時間相関を検証する実験を行いました。その結果、電子の検出が起きた時に光子を検出する確率が、電子の検出がない時と比べて有意に増加することを確認できました。これは、単一のもつれ光子対から、光子と電子の対が生成されていることを示しています。

以上のように、博士課程では、偏光からスピンへのコヒーレント量子状態転写を実証することができ、単一量子もつれ光子対から光子・電子対を組み合わせて量子もつれ光子・電子対の生成が可能であることを示すことができました。

光と物質のハイブリッド励起

――このあと現在の平川研に移られました。

博士課程を修了するタイミングで、ちょうど助教の公募が出ていた平川研に幸運にも籍を置かせていただくことになりました。

平川研では半導体ナノ構造やマイクロ機械振動子のテラヘルツ応答でとても顕著な成果を挙げられています。私もそのようなテーマに興味を持って応募しましたが、平川一彦先生からは新しいテーマで研究をしてもよいと言われました。そこで平川研の強みであるテラヘルツ電磁波を用いた実験技術と、これまでに取り組んできた量子ドットとを組み合わせて何か新しいことはできないかと、研究テーマを模索しました。

そこで着目したのが、テラヘルツの共振器と二次元電子との結合という、光から電子にエネルギーが移ったり、逆に電子から光へエネルギーが移ったりする、繰り返しエネルギーのやりとりができる系の研究です。

近年では、光や電磁波の共振器やナノ構造を用いることで、超強結合と呼ばれる光と電子の非常に強い相互作用が実現しています。この10年間で、光と電子の超強結合は、理論的概念から実験的現実へと移行しました。超強結合は光と物質の量子相互作用の新たな領域であり、弱結合や強結合を越えて、今までよりも、100倍、1000倍強度が出せて、結合が系における遷移周波数に匹敵する強さになるのです。それによって、さまざまな新現象が現れることが予想されています。

結合強度は共振器に結合する電子数に応じて増大します。そのため、超強結合は、通常数千個以上の非常にたくさんの電子が共振器に結合している場合に実現します。しかし、量子コンピューティングへの応用を考慮すると、電子数が少ない方が電子の量子状態の制御がしやすかったり、集積化の面で便利であったりするため、少ない電子数で超強結合を実現できないか?という試みがなされています。最近になって少数電子と光共振器との超強結合が少しずつ報告され始めていますが、二次元電子とテラヘルツ共振器との結合系の場合には100個程度の電子数にとどまっており、まだまだ単一電子励起の超強結合は現状かなり難しいことも事実です。

――そこで単一電子と共振器の結合の研究になったと。

電子数の制御性に富んでいる量子ドットを使って、少数電子状態に対して電子と共振器との相互作用の物理を検証してみようと思いました。先行研究では、超強結合の実現には沢山の電子を共振器へ結合する必要があるとのことでしたが、量子ドットに閉じ込めた単一電子に対して、テラヘルツ共振器との結合強度をオーダー計算してみると、量子ドットで、単一の電子レベルだったとしても、超強結合が実現できそうだということがわかってきました。そこで、量子ドットを利用して電子数を制御しながら、光と電子の相互作用の物理を解明しようと考えました。実験自体は、自分と平川研究室の持っているノウハウを組み合わせれば十分に可能であるので、実際に試料を作って試してみようと思いました。

――それで量子ドット・テラヘルツ共振器結合系を作られたわけですね。

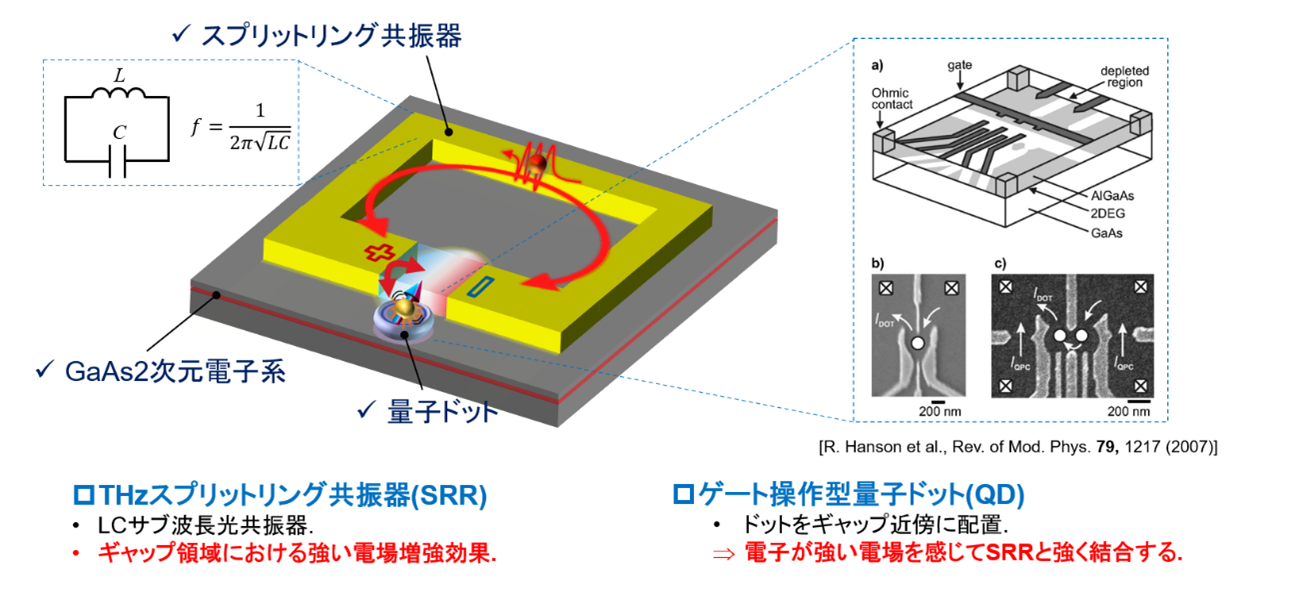

テラヘルツ共振器にはスプリットリング共振器(SRR)と呼ばれるものを採用していて、メタマテリアルでよく使われる共振器です。アルファベットのCの形をした電極のギャップのところが静電容量で、一重のコイルのようなもの。これがテラヘルツ共振器として機能します。テラヘルツの光を当てると、この中を振動電流が行ったり来たりします。それに伴い、ギャップのところでは、強い振動電場が生じます。

そこで、ギャップの近くに量子ドットを配置しておくと、強い電場が量子ドットの電子にかかり、電子と共振器が強く結合するようになる。これによって、エネルギーが電子側に宿ったり、逆に共振器にエネルギーを渡したりして、やりとりが行われるようになります。

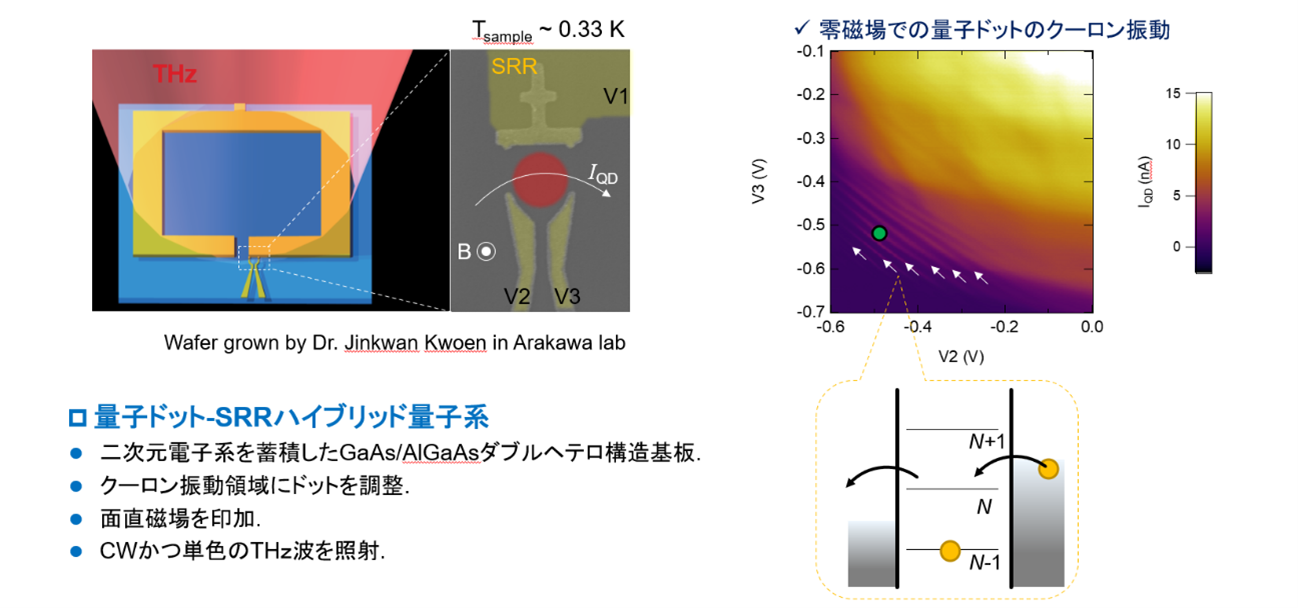

このQD-SRRハイブリッド量子系(左図)では、共振器のギャップの近傍に形成した量子ドットに電子をトラップし、この電子とSRRと結合させます。そこで、最初に量子ドットが、ギャップ近傍の所望の位置に形成されていることを確かめました。零磁場での電荷準位安定図(右図)を見ると、表面電極(V2やV3)に負の電圧をかけていくにしたがって、量子ドットの電子数が1個ずつ切り替わっている様子が見えます。

このように形成した量子ドットに対して下図のように、磁気テラヘルツ分光測定を行うのです。

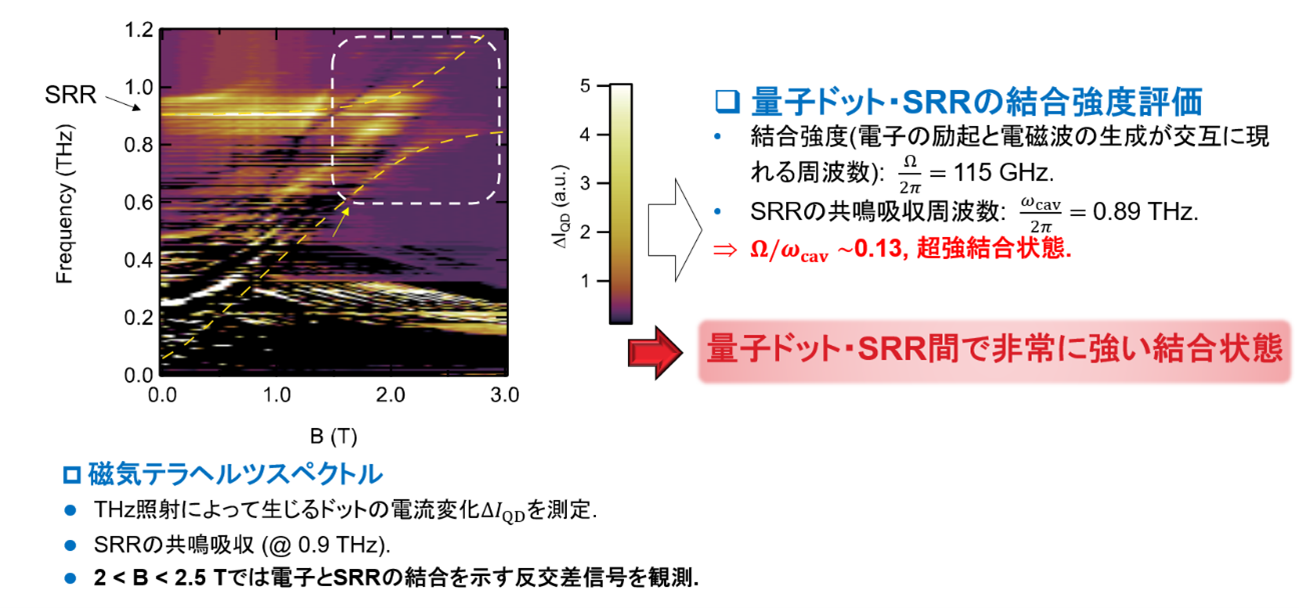

この実験では、テラヘルツ照射によって生じるドットの電流変化∆𝐼QDの周波数スペクトルを測定することになります。図はスペクトルの磁場依存性を示しています。まず、0.9 THz帯で、SRRの共鳴吸収が観測されています。その他、磁場によって高エネルギー側にシフトする信号が複数見えていますが、その中でもとりわけ重要なのは、白い点線で囲われた部分に現れる信号です。この信号は、幾つかの参照実験を行うと量子ドット中の電子の共鳴励起に伴う信号であることがわかってきました。また、磁場を増大すると、量子ドット中の電子の信号のエネルギーが共振器の共鳴エネルギーに近づいていきます。特に、2 < B < 2.5 Tの磁場領域では、それらのエネルギー差が小さくなり共鳴状態になります。それに伴って、量子ドット中の電子の信号と共振器との間で、反交差信号が現れていることがわかります。もし、量子ドット中の電子とSRRとの間でエネルギーのやり取りがないと、それらの信号は、単に交差するだけなのですが、エネルギーのやり取りを繰り返していると、実験で得たスペクトルのように反交差していきます。

これにより、量子ドット・SRRの結合状態が実現できていることが確認されました。さらに、量子ドットの電子とSRRとの結合状態のエネルギーは計算により求めることができます。実際に、結合状態のエネルギーの理論計算を、実験で得たスペクトルにフィットしてみたのが黄色の点線ですが、計算結果は反交差信号に良く一致していることがわかります。このフィッティングにより、結合強度(Rabi周波数)は: Ω(エネルギーをやりとりする速さ)/2π= 115 GHz.と評価され、SRRの共鳴周波数: 𝜔cav/2π= 0.89 THz.と評価できます。これらの値から、規格化された結合強度Ω/𝜔cavを評価すると0.13となっていて、超強結合を示す0.1を超えていることを、実験的に確かめることができました。特に、ドットが少数電荷状態(電子数が10個以下)であっても超強結合状態を実現できることを示すことができました。

今後の展望としては、まずはSRRに2つの量子ドットを同時に結合させて、SRRを介した量子ドットの遠隔結合を実現する実験を行いたいと考えています。つまり離れた場所にあるドットの電気伝導を、たった一個の電子励起でコヒーレント制御することができるか?を検証する実験にチャレンジしていきます。

また、量子ドットは物質の電気伝導の特性を調べるのにとても適しています。その長所をうまく使って、光と強く相互作用している電子がどのように挙動し電気伝導するのか?これらを調べるのも超強結合の物理を解明していくためにとても重要だと考えています。

研究の面白さと社会実装の可能性

――異なる系でエネルギーがやり取りできる研究の面白さや社会実装の可能性はどこにありますか?

光と電子の状態が完全に混ざり合い、物理的に一体化することで、それぞれが単体では為しえない新しい現象が現れることですね。そして、この結合によって新しい機能を持ったデバイスを実現できる可能性が見えてくる。光による電気伝導などの物性制御や共振器量子電磁力学に基づく量子計算技術などに資することができます。

また最近では、テラヘルツ電磁波を用いて、X線の透視技術のように、物質の中の構造や欠陥を調べることができたり、生体の観測にも応用できたりすることがわかってきました。特に、X線と比較して、エネルギーが小さいために、生体への負荷がかかりにくいことが大きな利点として認識されています。このような技術の発展のためには、テラヘルツ帯域の性能の良い光源、検出器を作ることが期待されているところです。

しかしながら、テラヘルツ帯域は、光科学の最後の未開拓領域と言われていて、物質がどのような電磁波応答を見せるか、まだ分からないことが多いのです。テラヘルツ電磁波と物質中の電子の相互作用を理解することは、それに関連する非常に幅広い科学技術の発展に大きく貢献すると考えられます。

こういった意味で、私の研究は、量子情報に留まらず、いろんな方向の科学技術の発展に寄与する可能性があります。特に超強結合は、基礎研究としてもまだ研究が始まったばかりの比較的歴史の浅い研究分野です。私は、量子ドットとSRRとの結合を使って、超強結合の物理を解明していきたいと考えます。今回、新しく開始した研究では、その足がかりができているなと、感じています。

――研究者としての夢は

量子ドット、光・電磁波の活用といった現在保有する技術と興味が湧く分野を掛け合わせ、何ができるかと自分のやりたいこととのバランスをとって、テーマ設定をして研究を進めています。既存の概念を自分の持っている技術でさらに発展させるというのもとても重要で面白いと思っていますが、二番煎じではなく、もっと根本のところから、新しい概念を見つけ、その中で第一人者になれるテーマを考案して、そのテーマの研究者の中で、〇〇の研究と言えば黒山という、〇〇の代名詞のようになりたいですね(笑)。

研究者のワークライフバランス

――最後に、量子ICTフォーラムフォーラムでは、研究者のお困りごとと、お役にたてることはないかを伺っています。普段はどんな生活をされていますか。

子供が生まれて、家族3人、夫婦共働きという環境にあります。私が子供を保育園に連れて行き、妻が迎えにいくといった生活になっています。学生の頃は家事のことは気にせず、平日も土日も朝から晩まで研究ができる自由な生活でしたが、段々そうもいかなくなってきました。

一方で、30代前半の頑張りが、研究者の将来を決めるという話もあり、こういったワークライフバランスの課題にどう向き合っておられるのか、共働きの研究者の先輩から学べる機会があると、嬉しいですね。