量子計測・センシング技術推進委員会若手インタビュー フーリエ変換型赤外量子分光法で、スマートフォンサイズの量子センサーを目指す

京都大学大学院工学研究科 竹内研究室 研究員 向井 佑

量子技術の研究が社会実装段階に来ている今日、量子センシングは、きわめて有望な領域の一つだ。その中でも、光子は、長距離伝送が可能で、また室温でも量子状態が保存されるため、有力な担体とされる。センシング領域においては、光子の量子もつれ光源を活用した様々な量子センサーの開発が期待されているところだ。最近、その量子もつれ光を利用した、「量子赤外分光 Quantum InfraRed Spectroscopy (以下QIRS)」が注目を集め、精力的な研究が進められている。赤外分光法自体は、物質中の分子の種類を特定する方法として、薬品製造管理 、オクタン価計測、環境モニタリング、セキュリティ(金属探知等)に幅広く活用されている。しかしながら、フーリエ変換型赤外分光法(FTIR)に代表される従来の測定原理では、赤外波長域の光源や検出器に起因して装置が大型化し、更なる装置の小型化、高性能化を図る際に技術的障害が存在している。このような課題を抱える赤外分光装置を、量子センシング技術を活用することで、究極的にはスマートフォンサイズにし、日常生活でも活用できるようにしようというのが、現在、 Q-LEAP(光・量子飛躍フラッグシッププログラム)で竹内研究室が取り組んでいるテーマだ。このプロジェクトに主要メンバーとして参画する、向井佑さんはもともと光物性を研究テーマとしていたが、その知見を量子光学と掛け合わせることで、様々なブレークスルーを実現しようとしている。

(聞き手・構成・写真:増山弘之)

光物性の面白さに目覚める

――物理との出会いについて教えてください。

物理に関心を持つようになったのは、科学雑誌や書籍に触れる機会を通してです。両親とも小学校教諭だったこともあり、子供のころは、玩具や漫画で小遣いを使い切っても、科学雑誌などの本はいくらでも買い与えてくれました。親からは小説など文系よりの本も薦められました。ただ、心が惹かれる領域は、次第に科学分野のトピックスが多くなっていきました。

世界は微小な粒子で出来ているということや、宇宙の始まり、終わりはどうなっているかなど、普段目にしている世界とは全く違う世界観がそこには描かれていました。小学校の高学年になると、『Newton』などの科学雑誌を読んでいました。もちろん子供には難しいですが、物理の法則にしたがって、日常の感覚とはかけ離れた不可思議な現象が起きうるということに強い興味を覚えました。これらの現象を、大きくなってもっと深く理解できるといいなと思っていました。

特に気になったテーマは、相対性理論、宇宙論、素粒子などでした。究極的な学理から物理への関心が深まり、自然な流れとして、高校は理系に進み、大学の理学部を選択したということですね。大学学部生のころには、物質の光学的性質を研究する光物性に興味を持ちました。

――光物性に関心を持たれたのはなぜでしょうか?

光物性との関わりは、3年次の実験室見学がきっかけです。特に、高橋義朗先生が、光を使ったイオントラップの研究に取り組まれていて、光を使い物質の状態を高精度に操作しうるということにすごく惹かれました。

4年次には卒業研究として、田中耕一郎先生の指導のもと、凝縮系(凝集した原子で形成される結晶や分子など)と光の相互作用を対象とする光物性の研究に取り組みました。この時、物質と光が互いに複雑に影響を及ぼし合う結果、多様な物理現象が創出されるということを学んだのです。

日常生活で、身の回りにあるものを認知する時、人は目から多くの情報を得ているわけですが、ミクロスコピックな見えない世界では、実は、光と個々の物質が複雑にやりとりをしている。目の前の茶色い机とか、光沢がある椅子とか、あたりまえのものとして目で見えている、ものの背景には奥深い物理が存在しています。勉強しだすと、実に多種多様な現象がそこにあることを発見していくわけです。

そういった光を介して、ものの情報を見るだけでなく、光でものの状態を制御することもできます。当たり前にある光と、物質がやりとりしている物理現象をもっと極めたいと考えるようになりました。

――光物性の研究はどのように進められましたか?

修士課程では、田中耕一郎先生のもと、光物性の研究を深めていきました。半導体にテラヘルツ光をあてながら、物質の状態の変化を見ていく研究では、ピコ秒、フェムト秒という時間領域で高速に進行する物理現象を探ったり、強い光を使ってものの状態を変えてしまうといった実験を行いました。ものの状態を変えるとは、例えば、光を当て、物質内の電子の構造に影響を及ぼすことで、瞬間的に絶縁体を金属に変えてしまうなどといったことです。

さらに、博士課程では、光を当てる対象を半導体から、磁性体に変えました。物質の中のスピンの磁荷を高速で動かすために、テラヘルツ光が効率的に使えることがわかっていたからです。非常に強いテラヘルツ光磁場を磁性体に照射することでスピンの構造を通常の安定点から大きく離れた状態にまで駆動し、非線形光磁気効果と呼ばれる特異な磁化運動を観測し、このようなスピンの運動をうまく記述するための理論モデルを考察しました。

博士課程の後、ポスドクとして2年弱、さらにこのテーマを進めたあと、ケルン大学に留学しました。当時、ケルン大学では安藤陽一先生が、トポロジカル絶縁体に関する研究プロジェクトを進めておられました。私は、その中でオランダのvan Loosdrecht先生の研究グループに加わり、トポロジカル物質に対して、テラヘルツ光と、中赤外の光源を組合せ、2種類の光を使い分けながら、電子の状態を制御しそのダイナミクスを調べるという研究を行っていました。

――ドイツと日本の研究環境の違いはありましたか?

ケルン大学の研究室では、日本に比べると効率重視で、短期集中で実験を行っていました。夕方6時過ぎになると、特に用事がなければ教授を含めほとんどの研究スタッフが帰宅しますし、学生も「今から、サッカーしに行く」といって帰るのです。一方で、研究を進める中で面白い結果が得られそうというタイミングが見えたら、研究室にこもり集中して成果をものにする。体力の続く限り、ひたすら時間をかければ良いというわけではないことに気づきました。

また、先生も学生もお互いにフラットな立場でやりとりをしていました。学部生が教授に、「ここは間違っているのでは?」と議論を挑むという風土がありましたね。だいたい学生がやり込められるわけですが。

もともと国際プロジェクトで、多国籍の研究者が集まっていたので、ドイツの研究環境を代表していたかどうかはわかりませんが、刺激を受けました。私も学部生のころから、もっとはっきり自分の考えを主張すべきだったのかもしれません(笑)。

光物性から量子光学へ

――ドイツから戻られた後はどのような研究に取り組まれたのでしょうか?

ドイツから京都に戻って、久々に田中先生の研究室に遊びに行いったとき、竹内繁樹先生の研究室で取り組む、Q-LEAPの『量子もつれ光子対を利用した量子計測デバイスの研究』が今まさに走り出すという話を聞きました。これは、すごく面白そうだし、今までの光物性の研究が活かせそうだと、さっそく竹内先生に面談をお願いしました。そのときまで量子光学に興味はあれども、この分野の実験スキルは全くなかったのですが、是非参加させてほしいと申し出たところ、先生は快く受け入れてくださいました。

今まで私が学んできた、光物性の研究テーマにおいては、光と物質の相互作用を記述する際に、光は古典的な電磁場として扱えば良いという場合(半古典近似と呼ばれます)が多く、光の量子性がでてくる分野は限られていました。その点、このプロジェクトは量子力学特有の光子のもつれや重ねあわせを利用した量子計測手法を開発し、物性計測に適用するというものであり、これによって「量子光学」と「光物性」の両者からみて面白い研究が展開していくと確信しました。

――Q-LEAPの量子赤外分光の研究で面白そうだと感じたポイントは?

本プロジェクトは、赤外分光を、光量子の特性を活かすことで、まさに跳躍的レベルで効率化しようというアプローチです。従来、赤外分光領域は、可視域にくらべると、精度を上げたり、自由度の高い測定をしたりすることが難しいものとして認識されていました。これに一石を投じ、技術的な困難を克服し、ブレークスルーをもたらすものになります。

今までの常識では、赤外分光とは当然、赤外波長域の光源と検出器を用いて計測するものと考えられていましたが、量子赤外分光は光子間の量子力学的相関を利用して、可視光の光源と検出器のみを用いて、波長の大きく異なる赤外領域の分光計測ができるというもの。この方法は画期的だと思いました。

また、社会実装に近いということも大きな魅力でした。今までは、自身が理学出身であったため、科学的な探求心ベースで研究トピックスを決めるというやり方でした。しかし、今まで社会から色々な援助を受けてきた以上、今度は培ってきた技術を社会に還元していきたいという思いが強くなってきていたところでした。先述のドイツでのトポロジカル物質に関する研究は、量子コンピュータやスピントロクスといった形で具現化されていく途上にあり、科学が社会実装されていく流れが見えてきたということもあります。

今回Q-LEAPに加わることで、すでに重要な技術である赤外分光をさらにブラッシュアップすれば、今までの研究の地続きで、現実に社会実装されていく世界がイメージできたのです。

量子赤外線分光で、40年来の赤外線分光法に革命を起こす

――それではいよいよ研究内容について伺いたいと思います。

量子力学が始まって100年が経とうとする中、量子技術の社会実装が現実のものとなり、第二量子革命に入ったと言われています。その中でも最も実装に近い領域の一つとされるのが量子センサーです。今まで、竹内研では量子技術を使って、顕微イメージングや、微細な物質の厚みの測定をするトモグラフィー、計測技術のベースとなる位相測定といった研究に取り組み、成果を上げてきました。

それらの知見を活かしつつ、われわれは、量子もつれ光の干渉現象を用い、可視光のみの検出で赤外分光を実現する量子赤外分光(QIRS)の研究を進めてきました。この方法を用いることで、スマートフォンなどで用いられているシリコン光検出器によって、赤外吸収スペクトルなどが取得できるようになります。しかしながら、従来のQIRSは高い分解能で分光測定を行うために、大型の可視分光器を使用しなければいけないという問題がありました。このような状況に対し、われわれは大型分光器を必要とせず、より小型かつ低コストで実装可能なQIRSの新たな測定手法である「フーリエ変換型赤外量子分光法(QFTIR)」を提案、実証しました。これにより、分析装置の飛躍的な小型化や高感度化が実現できれば、量子センシングの社会実装への道を拓くことになります。

――量子分光の話に入る前に、現状の赤外吸収分光とはどのようなものなのでしょうか?

赤外吸収分光は、平たく言うと物質に赤外線を当てることによって、分子や結晶の種類、構造を同定する計測技術です。特定の分子や薬品などの化学化合物に、赤外線を当てると、物質が固有の振動数の光のみを吸収することから、赤外領域の吸収スペクトルを得ることで容易に鑑別同定が行えるのです。

例えば、病院で処方された粉薬は、可視の光で見ると、多くは何の変哲もない白色の粉末であり、外から見ても成分はわかりません。しかし、赤外光で見ると、光の吸収によってある分子の特徴を示す違う色(スペクトル)の相が見えてくるのです。つまり、赤外線によって分子や化合物のなかの原子の構成比率や、純度の測定が可能となります。

この赤外線分光には、他にも実に様々な用途があります。化学プラントで、ある薬品の製造管理をする際、不純物が混合していないかどうかをみたり、環境センシングで、マイクロプラスチックや公害物質などが含まれていないかをみたりします。さらに、赤外線分光は、固体だけでなく、液体や気体のセンシングも可能です。したがって、空気中のCO2の濃度や、危険なガスが漏れていないかなどの測定もできるのです。

――量子技術を活用すると赤外線吸収分光には具体的にどのような効果があるのでしょうか?

この赤外線分光自体は、40年以上前から行われており、その分光装置は、基本的な構造は変わっておらず、測定原理も決まっていました。赤外線の光源と、赤外線の検出機が主要な構成要素となっているのです。ところが、これが大きな装置にならざるを得ないという課題でもありました。

さらに、測定能力の高いFTIRは、1人で抱えられないぐらいの大きさになってしまいます。もちろん、ある程度までは、小型化することも可能ですが、今度は測定精度が低くなるのです。

赤外線吸収分光の領域では、現在フーリエ変換型の分光(FTIR)が主流になっていますが、われわれはこれのアナロジーで、量子技術を使ってセンサーの小型化へのチャレンジに取り組んでいるのです。もし、QFTIRを究極的にスマートフォンサイズにできれば、かなり画期的な量子センサーになります。実際に、スマートフォンであれば、高解像度のカメラや、強い光源のLEDといった機能もついているので、小型化は時間の問題となっているといってもよいかも知れません。

現状、高感度の赤外光検出を行うためには、冷凍機の中に検出素子をいれて-200℃程度まで冷やさないといけないという問題があります。ところが可視領域であれば小型で良い検出器が沢山ある。また、広い帯域で、赤外光を出すためにはセラミックヒーターなどが利用されていますが、これらは遠赤外の炬燵のように多量の熱を放出するため、光源を囲うためのスペースを設ける必要があり、大型化は必須でした。

この点、もつれ光子を活用した量子赤外分光であれば、可視域の光だけをみてやれば、もつれのペアとして出てきた、赤外光子波長域の光学的特性の測定ができるのです。なので赤外の光は検出する必要がまったくないのですね。

小型化すると、現場に持ち込み、オンサイトの計測が可能となることが非常に強みになります。また、構造がシンプルなので低コスト化、量産化も可能になるのです。先述の環境モニタリングで、マイクロプラスチックの含有量を調べようと思っても、現状、大学の研究室まで持ち帰らねばなりません。小型にすると、市民の環境団体であっても現地で測定を完了させることができるようになるのです。

――量子もつれによる分光の基本原理を教えてください

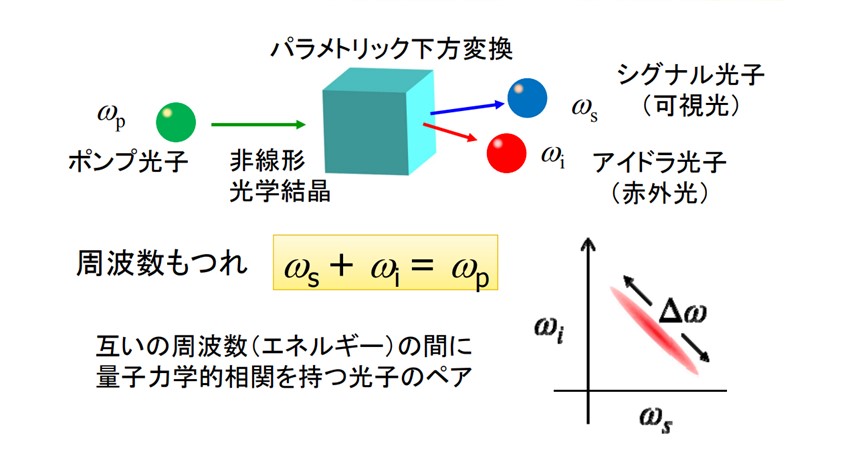

量子もつれ光をつくりたいとき、特殊な物質に光を照射すると、光子対が出てくる現象は以前から知られていました。この現象のひとつに、「パラメトリック下方変換」が存在します。光子レベルで見ると、非線形光学結晶に入射した励起光子がより小さなエネルギーをもった2つの光子(シグナル、アイドラー光子と呼ばれます)に分裂するという現象です。

パラメトリックとは、発生する光の波長を、ある実験条件、つまり結晶の選択、光の入射角などのパラメータを振ることで、狙った波長で光子を出すことができるという意味合いです。下方変換とはエネルギーが低下するということです。励起光子のエネルギーと、発生したシグナル、アイドラー光子のエネルギーの間には、ωs+ωi=ωpの物理式で表される関係があります。

古典力学的に、周波数は電磁場であると考えた時、電場と磁場がどれだけ早く振動するかという情報を示していてます。この周波数は、量子力学的に見ると、一つの光子がもっているエネルギーに対応します。速く振動する方が強いエネルギーを持っていて、周波数とエネルギーは比例するものと考えてください。

パラメトリック下方変換の際には、励起光子が2つの光子に分裂する前後で、エネルギーは保存されている必要があります。つまり、励起光子の周波数が、発生した2つの光子のエネルギーの周波数をたし合わせたものと一致しているというのが先ほどの物理式になります。このとき、個々の光子でみるとエネルギーが減少しているので下方変換という表現になるのです。

重要なのは2つの光子は様々な周波数の組み合わせで発生し得るのですが、どんな周波数の組み合わせでもこのωs+ωi=ωpの関係を満たしているということです。つまり、もつれ光子対の片方の周波数が決まるともう一方の周波数が決まるという特性を持ちます。

ここで、量子赤外分光を行うための光源として、可視と赤外の波長を持つもつれ光子対を作ることが今回の眼目になります。これによって、可視光の周波数を測定すれば、自動的に相関する赤外光の周波数が決定されるのです。

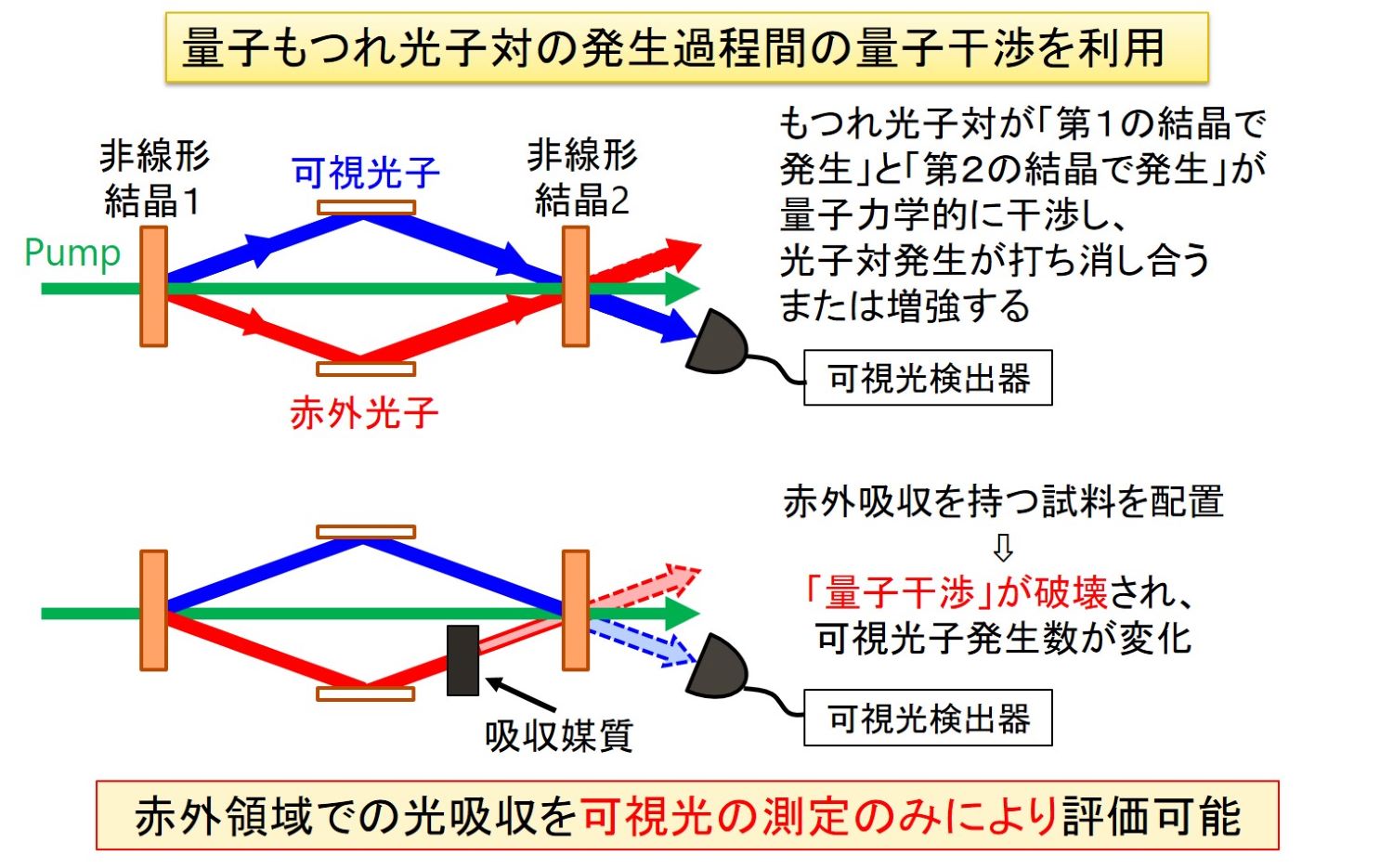

実際に、この可視-赤外もつれ光子対を用いて量子分光測定を行うためには、光子対の発生という物理過程間の量子干渉を観測する必要があります。そこで、非線形結晶を2つならべて、いずれの結晶も同じ光で励起され、同一条件で光子対生成が行われているという状況を用意します。

一つ目の結晶で発生した光子対の軌道と2つ目の結晶で発生した光子対の軌道が、空間的に区別がつかないように重ね合わせ、2つ目の結晶の後段で光子を観測した場合、光子対がどちらの結晶で発生したのかは原理的に区別がつかなくなります。このような状況では、量子力学的な干渉効果により、最終的な光子対の発生率が、2つの結晶間を伝搬する際の光子の位相変化量に依存して、大きく変動することが知られています。

例えば、破壊的な干渉が生じる際には、一つ目の光子対発生と二つ目の光子対発生過程が逆位相で打ち消し合い、最終的な光子対発生率がゼロとなってしまいます。光の位相、つまり光がどれくらいの距離を伝搬したかを波長レベルで調整すると、発生確率が高い状態とゼロの間を行き来する様子が観測できます。これが、光子対発生過程の量子干渉と呼ばれるものです。

上記の様に量子干渉の明瞭度が100%である(光子対発生の完全な打ち消し合いが得られる)状況を考えてみます。このとき下の図のように、2つの結晶の間に、赤外域の光学スペクトルを測りたい試料を置きます。すると、1つ目の結晶から発生した光子対のうち、赤外の光子が試料によって吸収されるため、光子対生成過程間の量子干渉が部分的に破壊され、再び可視光が発生するようになります。結果として、赤外光子の損失がもつれの関係にある可視光子の発生率に影響を及ぼすことになります。したがって、可視光子の測定によって量子干渉の明瞭度を評価することで、赤外域の光学スペクトルが測定できるようになるのです。

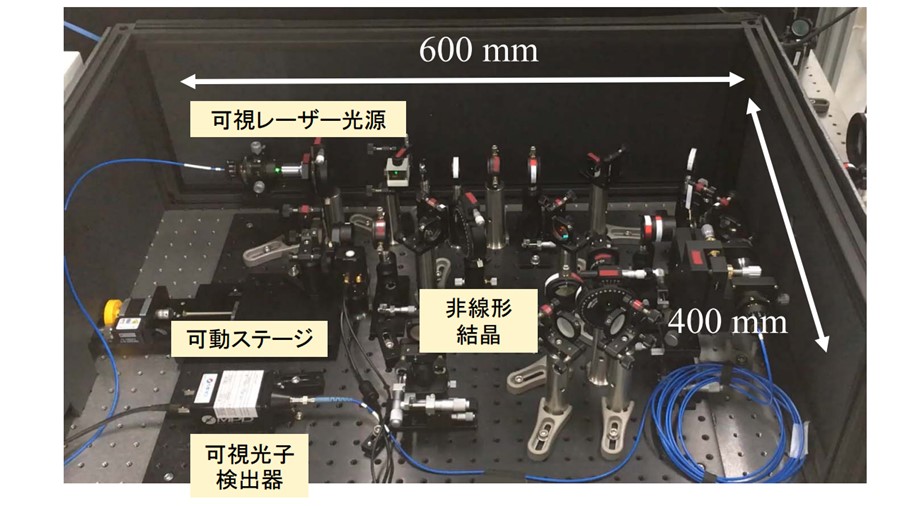

このような量子干渉効果を利用した量子赤外分光システムが、下図になります。

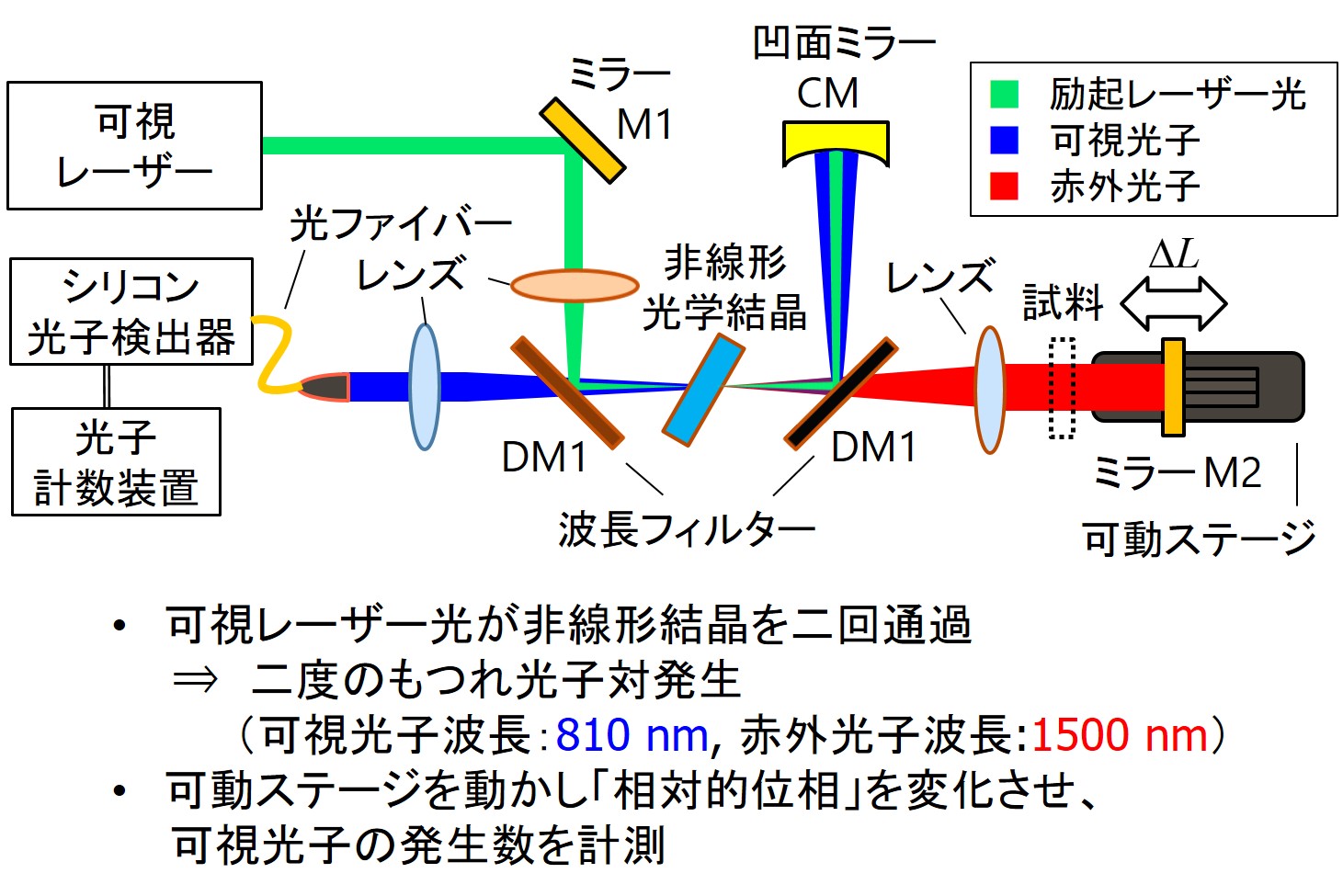

コンパクトな構造にするために、ちょうど、先ほどの図を半分に折りたたんだような形をしています。

「可視のレーザー(左上)」による励起光(緑)の光を、「ミラー(M1)」で反射させ、さらに「波長フィルター(DM1)」で反射させ非線形光学結晶に当て、まず1回目の光子対を発生させる。結晶を透過した励起光と可視シグナル光子は「波長フィルター(DM2)」で反射された後、「凹面ミラー(CM)」で反射し再び結晶へ集光されます。励起光が結晶に戻った時に、2回目の光子対発生が生じます。

一方で、1回目に発生した赤外アイドラー光子は「波長フィルター(DM2)」を透過するようになっていて、光路上に配置された試料を透過した後「ミラー(M2)」で反射され、再度結晶にもどってきます。この結果、1回目と2回目の光子対発生の重ね合わせが作れるわけです。

最終的に可視光子のみが「波長フィルター(DM1)」を透過し、1光子レベルで光を検出できる高感度の「シリコン光子検出器」へと入射し、どれだけの光子が発生するかを記録していきます。

そして、右の「可動ステージ」で、「ミラー(M2)」を少しずつ動かしながら、光の位相をアジャストさせると、赤外光の伝搬距離に依存して、可視光子発生数の増減(量子干渉)が見れるということになります。

今回の検証実験用装置では、可視光810nm、赤外光1,500nmあたりで、光子対が出るように設計をしました。810nmの光はスマートフォンに入っているカメラと同様の性能をもつシリコン検出器でも測定することができます。

一方、1,500nmは通信周波数帯でよく使われる帯域です。よって、この2つの波長の光子のもつれ合いと重ね合わせ状態をつくり、近赤外域で量子赤外分光のデモンストレーションを行うためこのような装置を作りました。

実証装置の大きさは600mm×400mmのサイズですが、これはあくまでも原理検証用の装置なので、将来的にはもっとコンパクトにし、プロジェクトが終わる2027年には、これをアタッシュケースサイズの大きさしたいと考えています。

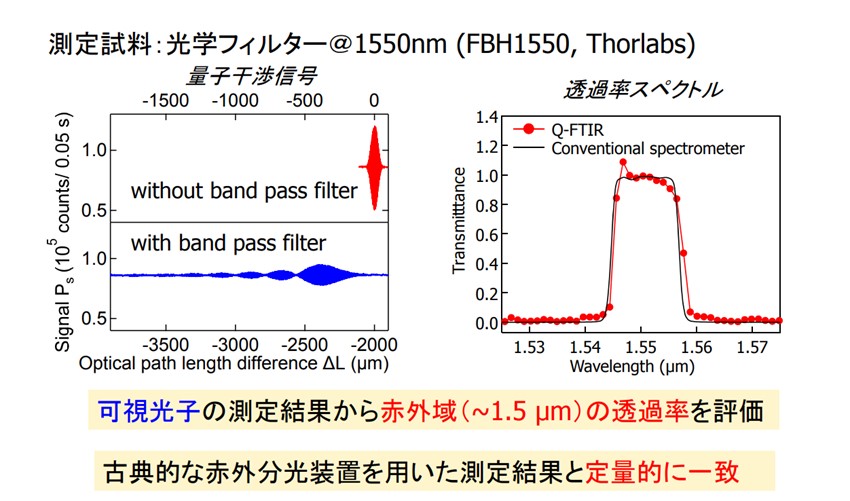

この実証によって得られた結果を表したものが、下図のグラフになります。

測定したい試料の赤外域のスペクトルを得たい場合は、試料を入れない状態でまず、干渉信号を測定し(左グラフ赤)、赤外スペクトルの大元のリファレンスをとる。そして、次に試料を入れると(左グラフ青)、波形が歪んでくるのがわかります。これにフーリエ変換をかけると、リファレンスと違うスペクトルが出てきます。この2つの比をとることで、右のように透過率を決定することができます。今回のQFTIRの実証実験では、右図に示すように1.5μmあたりで、ハット型をもつ光学フィルター透過率の測定に成功しました(赤線)。これは従来の古典的な分光器の測定結果(黒線)とも定量的に一致しています。

さらに、QFTIRで得られるフーリエスペクトルデータを、注意深く解析すると、光の透過した強度だけでなく、試料がないときに比べて、光の遅延が発生していることもわかります。(一般に、光が物質を通る場合、空気中にくらべて、伝搬スピードが空気中より遅くなる。)つまり、物質の中での光の進行速度が同時に測定できるということです。

物質内の光の進行速度が波長に依存してどのように変化するかという情報(分散特性と呼ばれます)はこれらの材料を用いた光学素子やデバイスを設計する上で非常に重要になります。従来の手法では測定の難しかった分散情報を広い赤外波長域で簡便に決定できるようになることで、赤外波長域の光技術の発展にも寄与することが期待されます。

――現実的なユースケースではどのようなことができそうでしょうか?

小型で、コストが抑えられるとなると、応用できる範囲は非常に広くなります。将来的にイメージできる身近な例では、QFTIR機能が入ったスマートフォンをかざすと、例えば食品の鮮度や品質の評価、異物が含まれていないかの確認などができるようになります。もちろん、従来のような工業用品の製造工程における品質管理にも利用できます。半導体中の不純物の定量的評価や、性質が劣化している部分がないかなど、その場で簡単に測定できたりするようになります。

量子センシングという大きな分野でいえば、赤外分光に限定することなく、量子技術がブレークスルーし、今まで想像ができなかったアプリケーションにつながることを期待しています。

実際に竹内研では、量子光を利用した顕微イメージングや、トモグラフィー、高感度位相測定などのさまざまな量子センシング技術の実証実験を報告しています。それでも、まだまだ、アプリケーションが出揃ったわけではなく、色々な分野に展開することが可能です。

装置の原理的なレベルの話をすると縁遠く感じるかもしれませんが、いったん社会実装されて使ってみると、至って身近に活用される機器として、われわれの日常生活に浸透していくことでしょう。

――今後の研究の展望や夢を教えてください。

まずは、今のQFTIRの社会実装を目指して、研究を集中的に進めていけるのは、大変有意義であり楽しいことです。その先で言えば、光源そのものの面白さをもっと追求したいですね。原理的に、波長の組み合わせには制限がなく、いろいろなもつれ合いが可能です。赤外光だけでなく、X線と可視光のもつれとかができるかもしれません。

もともとの光物性研究がベースだったのですが、竹内研で特徴的な量子光学のスキルを得て、これを光物性に持ち込み、光の量子性、物質の量子性がクロスオーバーする領域をさらに開拓してきたいですね。

――最後に、量子ICTフォーラムに期待することは?

研究を主導されている先生方たちは、各領域の研究がどのように進展し、相互に連関しているか明確なビジョンをお持ちかと思います。しかし、研究員、学生のレベルになると、自分の所属する研究室内で視野が閉じてしまいがちです。現場レベルで横のつながりを持ち、定期的に情報交換を行う機会が得られれば、様々な発見や学際的な研究にもつながるかと思います。自分も違う分野に飛び込んでいろいろな発見があったので、横の領域と連携できる機会をつくっていだだくと有意義です。コロナ禍で環境が変わりましたが、ときには雑談ベースで好きなことを言い合うことも重要かと思いますね。