武田 俊太郎(たけだ・しゅんたろう)

東京大学大学院工学系研究科 准教授

東京大学大学院工学研究科物理工学専攻にて2014年に博士号を取得。2019年度より東京大学大学院工学研究科にて准教授に就任し、研究室を立ち上げる。量子光学・量子情報科学・原子物理学を専門とし、現在は光量子コンピュータの実験研究に取り組む。

東京大学大学院工学系研究科 准教授 武田 俊太郎

―近年、量子コンピュータを取り巻く環境は大きく変化している。

最前線で研究を進める研究者は、今の世界をどう見て、未来をどう作り上げていくのか。本連載では、日本で量子コンピュータ技術の研究開発において活躍する若手研究者の声から、量子コンピュータにまつわる様々な視点を届けていく。

2020年度最後の若手インタビューを飾るのは、東京大学大学院工学系研究科准教授の武田俊太郎(たけだ・しゅんたろう)氏だ。武田氏は、研究者としての活躍と将来性を高く評価され、若手科学者賞(文部科学省)を受賞するなど、国内でも注目されている若手研究者だ。また、2020年には、一般の読者に向け『量子コンピュータが本当にわかる!――第一線開発者がやさしく明かすしくみと可能性』(技術評論社)を上梓している。武田氏のこれまでや現在取り組む研究、そして光量子コンピュータ研究の今後の展望についてインタビューした。

(聞き手:藤村 怜香、写真:霜田直人、構成:馬本 寛)

武田 俊太郎(たけだ・しゅんたろう)

東京大学大学院工学系研究科 准教授

東京大学大学院工学研究科物理工学専攻にて2014年に博士号を取得。2019年度より東京大学大学院工学研究科にて准教授に就任し、研究室を立ち上げる。量子光学・量子情報科学・原子物理学を専門とし、現在は光量子コンピュータの実験研究に取り組む。

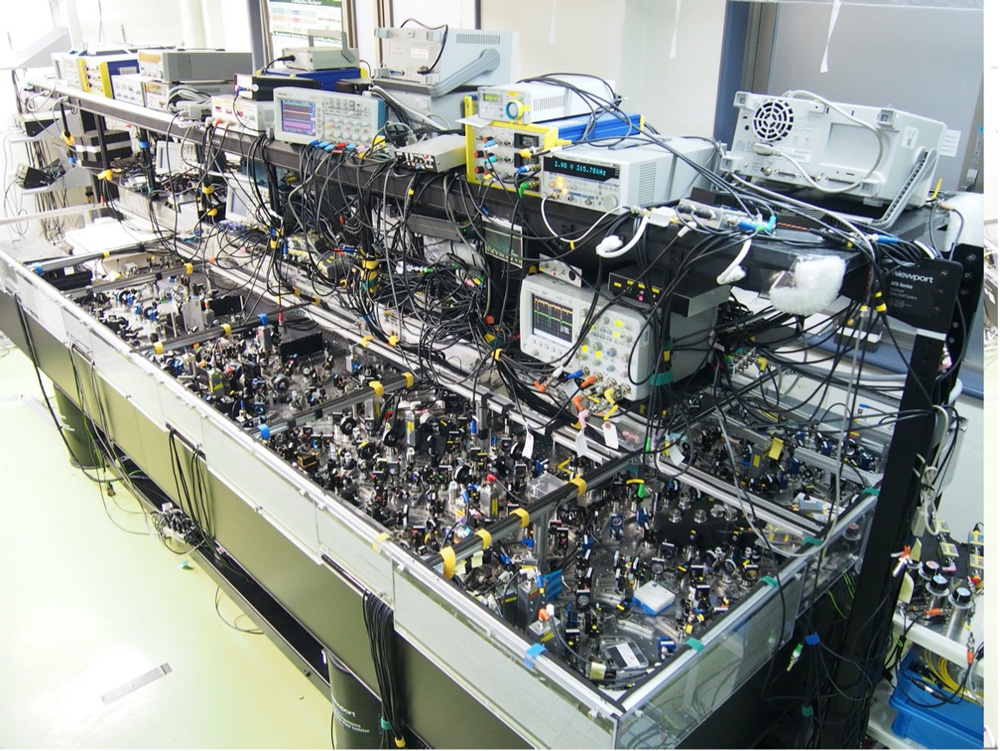

学部4年生の時の研究室見学が今の研究への入口です。研究室見学をするまでは、携わりたい研究のイメージも全くなかったものの、古澤明先生の研究室の実験装置を見た瞬間、「ここで研究をしたい!」と思いました。実験を行うテーブル台に並ぶたくさんのミラー、無造作に張り巡らされている配線。一見乱雑に見えるこれらの装置の中で、教科書の中でしか耳にしなかった「光子」が操られていることが衝撃的で、光の世界に惹かれました。

幼い頃からS F映画が好きで。その中でも特に、「Back to the Future(バック・トゥ・ザ・フューチャー)」がものすごく好きでした。手作り感満載のタイムマシンで、過去や未来にタイムトラベルするストーリーは夢やロマンに溢れていたんです。古澤先生の研究室で実験装置をはじめて見た時、子供の頃に感じていた気持ちにすごく近いものを感じました。メカニックで手作り感満載の装置で、「量子」という、普通に生活する中では目に見えない夢のような世界を操れることに、心躍りました。

古澤研究室に入ってからは、量子テレポーテーション1に関する研究に携わり、光の量子情報を移動する実験をしていました。実は、研究に関わりはじめた当初から量子コンピュータそのものに関心があった訳ではなくて。自由な発想で何かを生み出したり、試行錯誤したりする実験をとにかく楽しんでいました。卒業後も研究を続けたかったため、研究者としてキャリアを歩むことにしました。

光の研究以外にも興味があり、博士課程後は、愛知県にある分子科学研究所の大森賢治先生の研究チームに参画しました。原子を制御し、たくさんの原子の量子的なふるまいをシミュレーションする「量子シミュレーション」という分野で研究していました。ここでも、ひとつひとつの原子を自分で操って、量子力学の現象を自分の目で見ることに面白さを感じ、研究にのめり込んでいました。

しかし、分子科学研究所に入って3年ほど経ってから、研究者としてどのような道を歩むか考えるようになりまして。考えた結果、「自分のオリジナリティが出せる研究をやっていきたい」という思いから、光量子コンピューティングの研究に腰を据えることにしました。当時関わっていた原子の量子シミュレーションの実験は、世界中に様々な研究者がいて盛り上がっていたこともあり、非常に興味深い分野でした。一方、光量子コンピューティングの分野はまだまだ研究者が少なくて。そうした背景もあり、光量子コンピューティングの分野を突き詰めることを決め、古巣でもある東京大学の古澤研究室に助教として戻りました。その後、2019年に独立して研究室を立ち上げ、今に至ります。

光量子コンピュータは、光の最小単位である「光子」に情報を載せて、その通り道となる光回路を作ることで計算を行います。量子コンピュータを実現するために、超伝導回路、イオン、半導体などの様々な開発方式が進められていますが、光を利用した開発もそのひとつです。

光子は外乱に強いため、室温や大気中でも壊れにくく、量子の性質を保つことができます。他の開発方式で必要とされるような冷却装置や真空装置が要らないのは光量子コンピュータにおける強みのひとつです。加えて、量子通信との相性が良いことも光の利点です。現在主流のコンピュータと同じように、量子コンピュータも通信と結びつける必要性が出てくるでしょう。たとえば、量子コンピュータ同士を通信で連携させるとしましょう。光方式以外の量子コンピュータで計算されている場合は、通信する際にそれらの情報を、一度光の情報に変えねばなりません。母体の量子コンピュータが光をベースに作られていれば、光子のやりとりのみで済みます。

先ほど、「外乱に強く、室温大気中でも壊れにくい」と話しましたが、その裏返しで、光子は周りの粒子と相互作用しにくいことが課題でもあります。例えば、2量子ビットの演算をする際は、光子と光子を相互作用させて、量子もつれ2をつくる必要があります。しかし、光の性質上、相互作用させることが難しく、今後の課題とされています。

さらに、光は1か所にとどまってくれず、常に空間を移動していくので、計算する際には光の進路に沿った物理的な光回路が必要です。実用化できるレベルの計算をするには、非常に大規模な光回路を用意せねばならないことも課題です。まずは、これらの問題点を解決せねばならず、現在は超伝導、イオン方式などのレベル感ほど開発は進んでいません。

「ループ型光量子コンピュータの技術開発」と「光量子技術の実用的なアプリケーションの探索」の2軸で研究を進めています。光量子コンピュータの開発に向けた実験を進めていく中で、様々な技術やアイデアが生まれています。光の量子技術は、量子通信やセンシング、イメージングなど応用範囲が広いことも特徴です。実験で生まれた技術を生かして、小規模な量子コンピュータでも何か計算ができないか、また他の応用分野に適用できないかと、アプリケーション寄りの研究も進めています。

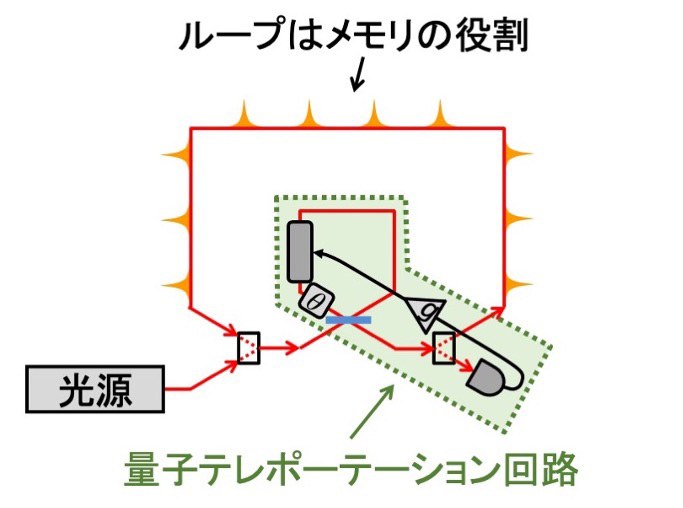

時間的に一列に連なった光が、操作の基本単位である1ブロックの量子テレポーテーション回路をループする構造を作り、機能を切り替えながら回路を繰り返し利用して計算を実行する方式です。光パルスがぐるぐると回っている間は、量子ビットの情報が損なわれずに保たれているので、このループはメモリのような役割を果たします。

これまで光量子コンピュータの開発において主流とされていた、典型的な方式では、各計算によって異なる大掛かりな光回路を組む必要があるため、大規模化することが難しいという課題もあります。そこで、新たなアプローチとして「ループ型光量子コンピュータ」の方式を考案しました。この方式の構成要素1つ1つは既に知られていたものですが、それらを組み合わせたシンプルな構造を提案し、さらにその構造で全ての計算が実行できることを証明できたのが、この研究のポイントです。

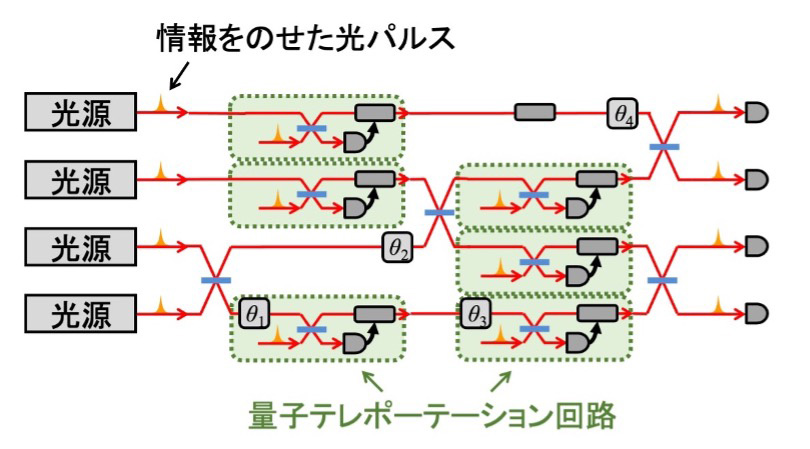

典型的な光量子コンピュータの開発方式の概念図はこちらです。(図2参照)情報をのせた光パルス3を多数の光路に同じタイミングで準備し、光の進路に沿って、計算を行う量子テレポーテーション回路をいくつも配置することで、計算を行い、その計算結果の情報をのせた光パルスが、最終的に現れるという仕組みです。計算の規模の拡大とともに、光路の数や計算のステップ数が増えていくため、大規模な計算を行うとなれば、大量に量子テレポーテーション回路のブロックが必要となります。

この方式では、1個の量子ビットを操るゲート、2個の量子ビットを結合させるゲートなどが用意されており、それぞれのブロックで演算していきます。この図の右側の方に計算結果をのせた光のパルスが4つ出ているように、最終的にはこれらの計算結果を計測して、結果を出す仕組みになっています。この図は4量子ビット用いて計算を行う回路です。演算を行う量子テレポーテーション回路1個分で、この写真(写真1参照)ほどの規模の装置なので、現実的な問題を解くためにはかなり大規模な装置が必要です。

それほどの規模の装置を準備することは、難しいことから、回路をチップにする研究や開発が行われています。ループ型光量子コンピュータはこの「規模」の問題に対して、光回路の構造から考え直してみたものです。

まず、光の回路をチップにする研究は今後も必要でしょう。なぜなら、小型化という応用上の利点だけでなく、光量子コンピュータの動作を安定にし、またエラーや誤差の要因である光のロス(損失)を軽減させることが原理的に可能だからです。

光の回路をテーブル上で組む場合、実験に使用するミラーの表面には理想的には100%の反射率を持つようなコーティングが必要です。しかし、実際のミラーで光が90度折れ曲がる際には99.9%しか反射しません。つまり、ほんのわずかな割合で光子がいなくなっています。ほんの少しの損失ですが、演算を重ねていくとエラーが積もっていくので、最終的には10%程度のエラーが発生してしまいます。例えば光ファイバーと同じような光の損失の小さな材料でチップを作ることで、光量子コンピュータの大きな問題点であるエラー率を減らすことができます。

さらに、卓上の光路では空気の揺れや振動の影響で光路長が変化を受けやすく、波長1マイクロメートル程度の光にとって大きなノイズが乗りやすくなります。そのため、小型化を進めて安定な光回路を作る必要があるのです。テーブルの上で作られていた光の回路をチップ上に書き込み、光を通すことで、チップでも卓上同様の動きをする回路ができないか実験されています。

しかし、チップ化する研究は大学の研究室だけでは、歯が立ちません。光回路を制御するための周辺の電気回路の構築なども必要です。エレクトロニクス領域での様々な技術を集結させるためにも、そうした技術を持った企業とのコラボレーションが必要になると思います。

また、チップ化だけでなく、「量子コンピュータに使う量子的な光をどのようにして作っていくか」という部分でも、技術のコラボレーションが必要でしょう。光子ひとつを発生するだけでも、まだまだ安定的には作れません。量子ドットを使うと、ほぼ確実に光子を発生させる光源を作れるとも言われているので、そういった光源の技術と私たちの光回路の技術を組み合わせることができれば、研究もより加速するでしょう。

量子コンピュータを本当に実現させるためには、研究室だけでなく、企業の方々の協力を含めた様々な方と技術を結集させねばなりません。

しかし、「量子コンピュータ」というと敷居が高く感じるという声も耳にします。情報発信を通してこの壁を少しずつ取り除いていければと思っています。しかし、インターネットで調べてみると量子コンピュータにまつわる情報には、不正確なものもあります。誤った情報やイメージが浸透することへの懸念も感じたので、まずは、高校生にも読んでもらえるくらいにわかりやすく、正確な情報源が必要だと思い、本を書きました。

「量子コンピューティング」と言いつつも、研究の現場で使っている技術は、従来のコンピューティングで培われてきた技術がほとんどです。例えば、光量子コンピュータの開発現場だと、古典的な電気回路の構築や、現在の光通信でも使われる光モジュールを接続するなどですね。これまで、実際の研究現場で使用している技術や実際に直面している技術的課題を丁寧に伝えることで、企業側から「自社の技術を使えないか?」と提案をいただくこともありました。開発に繋がる技術の融合を進めていくためにも、情報発信は重要だと感じています。

光子を用いた典型的な光量子コンピューターの開発アプローチに関する研究は、比較的長年続けられているため、わかっていることも多いものの、2量子ビットの演算が難しい点や規模的な問題など、様々な問題点も見つかっていて、今のところ良い解決策が見つかっていない状況です。

しかし、新たに注目を集める開発アプローチも生まれています。光量子コンピューター開発方法をざっくり分類すると、「光子の性質」と「波の性質」を利用したものに分けられますが、波の性質を利用した開発に関する研究が近年盛り上がりつつあるのです。この方法は、1つ2つと飛び飛びで数えられる光子の代わりに、連続的な光の振幅や位相を利用することから「連続量のアプローチ」と呼ばれています。カナダのベンチャー企業Xanadu(ザナドゥ)はこのアプローチで量子コンピュータの実現を試みています。このような動きもあるので、今後も期待される分野になるでしょう。

私も、こちらのアプローチを汲みながら研究を進めています。古澤先生のご活躍もあり、連続量の分野において、日本は存在感を示していると思うので、この強みを活かしながら、今後の研究をより進めていきたいです。

光量子コンピューティングは世界の中でも、日本がオリジナリティを出しながらリードできる分野だと信じています。この分野で実験を楽しんでいける学生や研究者が、これからどんどん増えていってほしいです。

(聞き手:藤村 怜香、写真:霜田直人、構成:馬本 寛子)

藤村 玲香(ふじむら・れいか)

東京大学 工学系研究科物理工学専攻に所属。現在、「時間反転対称性の破れたトポロジカル絶縁体薄膜ヘテロ構造におけるトポロジカル物性誘起」の研究に取り組む。

コメント

量子コンピュータの発展のためには、ハードウェア面での課題解決に向けた大規模な取り組みが必要です。専門性が高い分野ですが、様々な研究について学んでいきたいと思っています。