量子コンピュータ技術推進委員会若手インタビュー シャトリング技術で加速する集積化と次世代量子コンピュータの最前線

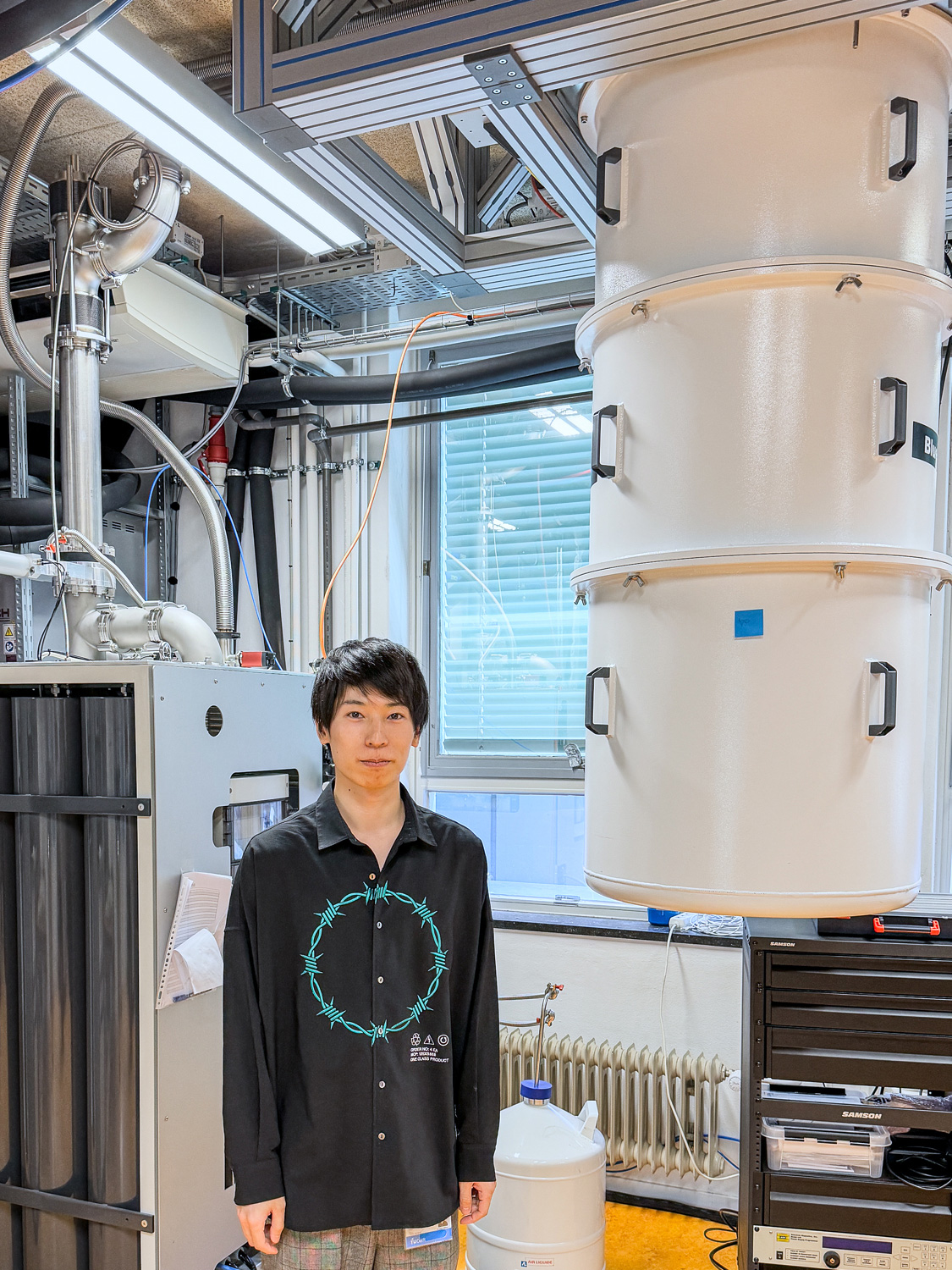

デルフト工科大学

リーベン・バンダーサイペン研究室 松本 雄太

―近年、量子コンピュータを取り巻く環境は大きく変化している。

最前線で研究を進める研究者は、今の世界をどう見て、未来をどう作り上げていくのか。本連載では、日本で量子コンピュータ技術の研究開発において活躍する若手研究者の声から、量子コンピュータにまつわる様々な視点を届けていく。

量子コンピュータの実用化に向けた鍵となる量子ビットの集積化は、技術革新の中心的な課題として多くの研究者が挑んでいる分野だ。数万から数億の量子ビットを効率的に制御し、安定した性能を確保することは、次世代コンピュータの未来を形作る重要なステップと位置づけられている。この量子ビットの集積化を飛躍的に加速させる可能性を秘めた技術が「シャトリング技術」だ。その最前線に立つデルフト工科大学の松本雄太氏は、シリコンスピン量子ビットを用いたシャトリング技術の研究を通じて、量子コンピューティングの新たな可能性を模索している。今回、松本氏がこの分野の研究を志したきっかけや、現在の研究内容、そして未来への展望についてお話を伺った。

(聞き手・構成:小泉真治)

<目次>

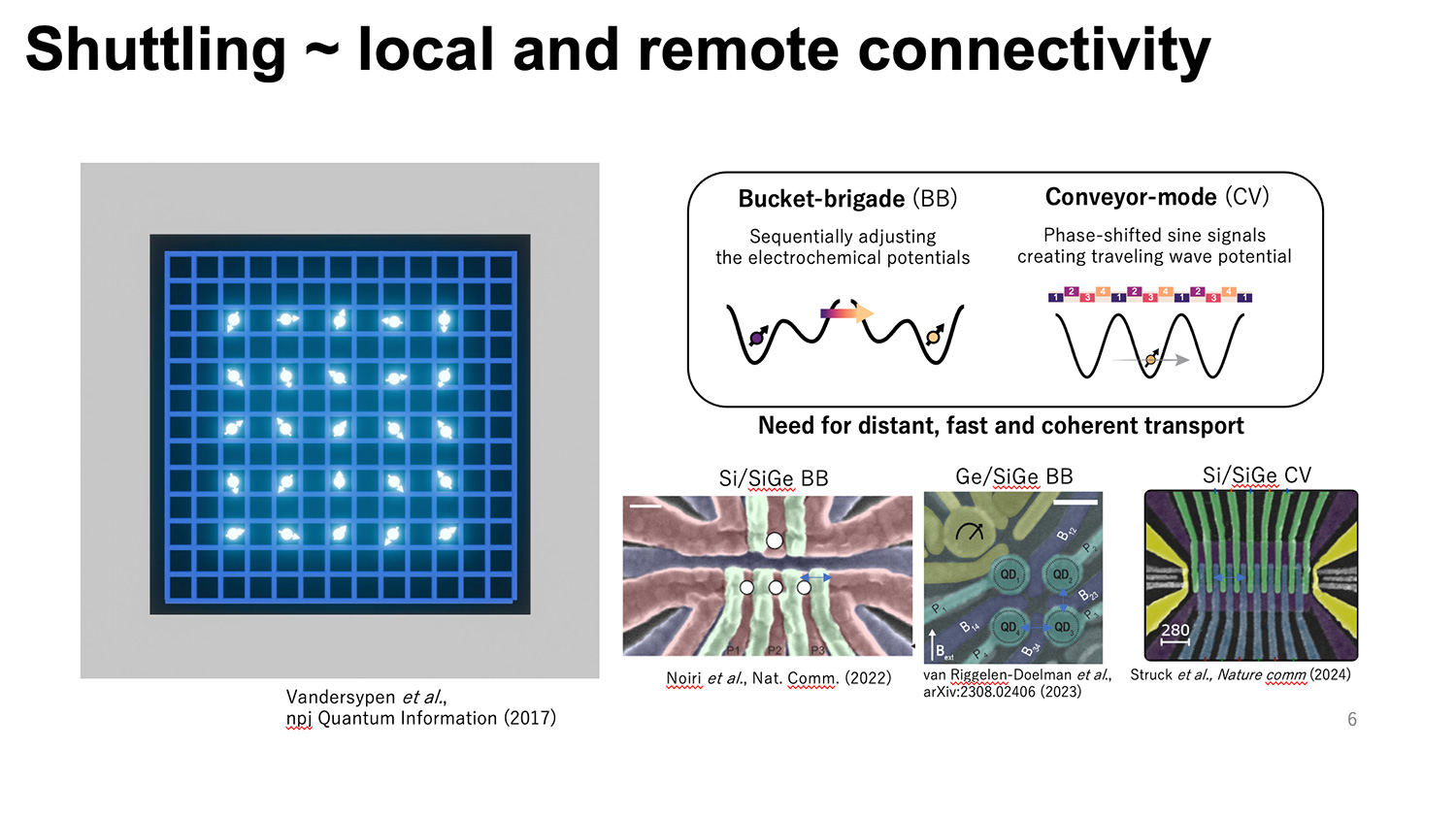

集積化に貢献するシャトリング技術の発展

――はじめにご研究内容についてお聞かせください。

現在、シリコンの半導体基板における電子スピンを量子ビットとして活用する量子コンピュータの研究開発に取り組んでいます。特に注力しているのは、量子ビット間の接続性を確保するための電子スピン輸送の技術です。これまでの研究では、高忠実度の1量子ビットおよび2量子ビットの操作がすでに実現されていますが、今後の課題もいくつか浮かび上がっています。

まず、最初の課題は量子ビットの集積化です。シリコン量子ビットは、他の超電導系と比べて非常に小型であるため、大規模な集積が可能です。しかし、高忠実度の操作を数万から数億単位の量子ビットに対して維持するには、デバイスの再現性が非常に重要な課題となります。

次に、個々の量子ビットを独立して制御することが求められます。さらに、接続性の問題もあります。これまで、1次元に量子ビットを並べて操作してきましたが、この配置では隣接するビット間でしか2量子ビットゲートが実行できず、接続性が限られてしまいます。そして、最後の課題は、配線のスペース確保です。量子ビットを高密度に配置しても、それらを制御するための電極をどのように配置するかが難しい問題です。

現在、私たちが取り組んでいるのは「シャトリング」と呼ばれる技術で、電子スピンを半導体内で移動させる操作を実現しようとしています。この技術が成功すれば、集積化を除く前述の課題が一挙に解決する可能性があります。たとえば、2次元配列内で電子を自由に動かせるようになると、量子ビット間の接続性が劇的に向上し、独立した制御性も高まります。また、電子を遠距離に転送することで、配線のスペースを確保することも可能になります。この研究は非常に重要で、現在、世界中で活発に進められています。

――シャトリング技術の研究が一定の成果を上げると、今度は再現性の問題が次の大きな課題となるかと思います。その点についてはどのようにお考えですか?

再現性の問題については、最近大きな進展がありました。インテルが本格的にシリコンスピン量子ビットの研究開発に取り組み始めたことで、状況が劇的に改善されています。以前は、デバイスを一度に15個ほど作成して測定した中で、動作するものがうまくいっても50%程度あるかどうかという状況でした。しかし、最近では測定したデバイスの数は200から300にのぼり、その中で90%以上のデバイスが正常に動作するという高い精度で製造できるようになっています。

これにより、再現性の問題はかなり解決されつつあります。したがって、シャトリング技術が実現すれば、次はいよいよ集積化について本格的に検討できる段階に達すると期待しています。

大岩研究室での経験を生かし、量子コンピューティングの最前線へ

――量子科学に興味を持たれたきっかけは、どのようなところにあったのでしょうか?

私が量子科学に出会ったのは、学部4年生の卒業論文の時でした。ちょうどその頃、IBMがオンラインの量子コンピュータ「IBMQ」を初めてリリースしたタイミングで、当時はまだ5量子ビットの初期段階のものでしたが、これが私にとって初めて量子コンピュータに触れる機会となりました。卒業論文では、IBMQを使って量子状態を作り出し、その精度を評価する研究を行いました。これが、私が量子の世界に足を踏み入れるきっかけとなりました。

その後、修士・博士課程で大阪大学産業科学研究所の大岩研究室に進みました。学部での経験から量子コンピュータへの興味がさらに深まり、加えて半導体技術など様々な分野を一度に学べるチャンスがあると感じたためです。

大岩研究室で私が取り組んだのは、シャトリングに非常に近い研究で、2重ドットや3重ドットといった複数の量子ドットにおいて、電子の波動関数を広げた状態を利用し、スピン操作を高速化するというものでした。通常、量子ドットと呼ばれるポテンシャル内で電子を振動させると、その振幅が大きいほど強力な傾斜磁場をかけてスピンを迅速に回転させることができます。振動距離が大きいほどスピンの操作速度も上がるため、2重ドットの間で電子を振動させることで、非常に高速なスピン操作が可能になるというのが、私の主な研究内容でした。

大岩研究室に所属する前は、実験がうまくいかない時の問題解決について深く考える経験はそれほど多くありませんでした。しかし、大岩研究室では、基本的にすべての問題を自分で解決しなければならない状況が多くありました。その結果、問題解決能力が大幅に強化されたと感じています。この経験が、現在の研究での成功にもつながっていると思います。

――デルフト工科大学に進まれた経緯についてお聞かせください。

現在、デルフト工科大学のリーベン・バンダーサイペン(Lieven Vandersypen)研究室に所属しています。デルフトに進む前には、二つの選択肢がありました。一つはテーマを大きく変えて、中性原子や他の量子系の研究を一から始めること。もう一つは、この分野でさらに最先端の技術を学びたいという思いに従うことでした。最終的に私は後者を選び、この研究室に進むことにしました。リーベン・バンダーサイペン研究室は、シリコン量子コンピューティング分野で突出した存在であり、世界トップレベルの研究室ですから。

デルフト工科大学の研究環境で特に気に入っている点は、研究室に多くの専門家が関わっていることです。たとえば、ソフトウェアエンジニアが常駐しており、日本の研究室では学生が担当するような業務を、こちらでは専門家がサポートしてくれる体制が整っています。また、冷凍機の管理専門家などもいて、分業制がしっかりしているため、学生が入れ替わっても研究の継続性が保たれています。このように整った研究環境が、ここでの研究を非常にやりやすくしていると感じています。

多様性の力を感じるデルフト工科大学での研究生活

――研究環境が整っている点のほかに、日本との違いを感じるポイントはありますか?

デルフト工科大学に来て特に感じたのは、国籍の多様性です。私の研究室でも、オランダ人は一人だけで、他のメンバーはすべて異なる国籍を持っています。また、多様性に対する寛容さがあり、誰とでもコミュニケーションがしやすい文化が非常に印象的でした。このような環境があるからこそ、才能がより発揮しやすい人もいるのではないかと感じています。

現在の研究室でも、仲間内でWhatsApp(日本でいうLINEのようなアプリ)などのコミュニケーションツールを使って活発に議論が行われており、新しい論文や研究成果についての情報交換が頻繁に行われています。こうした環境はアイデアの広がりを促進し、優秀な研究者が多く集まる場所にいることで、自分自身も良い影響を受け、成長できると感じています。

また、大学内にはスポーツ施設があり、ほとんどすべてのスポーツを楽しむことができます。休みの日には、同僚と一緒にテニスやバドミントンなど、さまざまなスポーツを楽しんでいます。研究に集中しすぎると疲れが溜まることもあるので、他の趣味でリフレッシュしながらバランスを取れる環境があるのも、とてもありがたいですね。

――研究の魅力や、モチベーションの源についてお聞かせください。

私はこの分野の研究が本当に好きで、自分が面白いと感じる研究を続けることが全く苦になりません。そこに強いモチベーションがあります。純粋に物理学への興味と、量子コンピュータやAIなどの技術全般に対する関心が合わさって、これらの新しい技術を自分の手で実現したいという長期的な目標も、私の原動力となっています。

また、実験で仮説が証明されたり、自分が考えたアイデアがうまくいった時の達成感は非常に大きいです。一度その感覚を味わうと、次の挑戦へとどんどん突き進んでいきたくなります。

集積化の挑戦と次なるステップに向けた研究

――現在の研究が将来的にどのような領域に広がり、社会実装が進んだ場合にどのような未来が待っているのかについて、お考えをお聞かせください。

私たちが開発している量子コンピュータは、特定のタスクを古典的なコンピュータよりも高速に解く可能性を持っています。主な用途としては、クラウドコンピューティングにおける量子化学計算や、医療分野などの高度な計算に活用されることが期待されます。その結果として、医療の発展などに貢献し、社会に恩恵をもたらすかもしれません。

また、機械学習への応用も考えられます。例えば、ChatGPTのような大規模言語モデルの計算に対して優位な量子アルゴリズムが発見され、より高速に、膨大なパラメータを計算できれば、現在よりもさらに進化したAIが登場するかもしれません。そうした計算機が日常生活に浸透することで、量子コンピューティングがより身近に感じられる未来が描けると考えています。

――社会実装に向けて、どのような課題やチャレンジがあるとお考えですか?

シャトリング技術は、この1年で非常に順調に進展しています。次のステップとしては、インテルのような企業が取り組んでいる再現性の高い研究と組み合わせて、量子ビットの集積化を進める段階に入っています。これからは、さまざまな分野との連携がますます重要になると考えています。

例えば、量子ビットを制御するエレクトロニクスを、同じチップ上や4K(ケルビン。絶対温度の単位で、4Kは絶対零度に近い摂氏-269.15°Cに相当)の環境内に組み込んで操作する場合、私の専門外の技術が関わるため、その分野の専門家との協力が不可欠です。また、シャトリングによって接続性が大幅に向上することで、現在使用されているサーフェスコードよりも優れたエラー訂正コードが使用できる可能性があります。この点でも、エラーコレクションの理論に詳しい専門家との連携が重要です。

現在、半導体量子コンピュータのハードウェア面での課題は解消されつつあるため、今後はさまざまな分野の専門家と協力しながら、最適な形を模索する段階に入っています。例えば、ソフトウェアエンジニアやFPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)を作れる方、デバイスのファブリケーションや蒸着技術に優れた方々が企業に多くいます。量子コンピューティングとは全く異なる分野の専門家にも、この分野に参画していただけると素晴らしいと思っています。

――具体的にどのような分野と連携していきたいというお考えはありますか?

量子ビットの集積化を進める上で、先述の通り、誤り訂正コードや、有望な量子アルゴリズムの分野に詳しい方々と連携していきたいと考えています。例えば、優れたコードやアルゴリズムにあわせて半導体デバイスを最適化し、特定のアルゴリズムに特化したプロセッサーを開発するなど、応用範囲を広げていきたいですね。誤り耐性型量子コンピュータの開発が、社会実装に近づくための一つのゴールになると思うので、特にエラーコレクションの理論家の方々とは共同研究を進めたいと考えています。

――今後目指すゴールについてお聞かせください。

現在の私の目標は、これまでの研究経験により、シリコンスピン量子ビットを用いた量子コンピュータが非常に将来性があると感じていることから、その集積化を実現することです。実際にどのように集積化を進めていくかといったプランもすでに考えていますので、今後は、自分の研究を自ら指揮できる環境を整えていければと思います。

直近の目標としては、まず100量子ビットを非常に高い接続性と忠実度で実現することを目指しています。その先には、誤り耐性量子コンピュータの開発や、もし興味深いアルゴリズムが見つかれば、それに最適化されたハードウェアを設計・開発していくことも視野に入れています。これらの目標に向かって、研究を進めていきたいと考えています。